11年前に放送された【最後から二番目の恋】を知っていますか?

50代・60代の夫婦には懐かしく、とても面白くて夢中になったドラマではないでしょうか?

今年4月から【続・続・最後から二番目の恋】として放送されることになりました。

鎌倉を舞台にしたドラマで、江ノ電の極楽寺駅は有名ですね。

今回のドラマのロケ地は、どこが出て来るのか楽しみですね。

鎌倉のパワースポット「鎌倉大仏」「長谷寺」「鶴岡八幡宮」「銭洗弁財天宇賀福神社」を巡って、鎌倉駅では小町通の人気店で食べ歩きをしました。

最後から二番目の恋のロケ地【極楽寺駅】

ドラマ放送後から2016年まで出演者のサインやポスターが窓口の横に飾られていたそうです。

【続・続・最後から二番目の恋】が放送されると、極楽寺駅周辺も賑わいそうですね。

駅近くには駅名の由来である「極楽寺」や、「成就院」があり、観光客の利用も多い。

極楽寺周辺(文学案内板)より

【月影ヶ谷(阿仏尼滞在の地)】

鎌倉時代中期の女流歌人、阿仏尼は夫である藤原為家の没後、先妻の子為氏と実子為相とのあいだにおこった遺産相続の訴訟のため、京都から鎌倉へ下った。

その間のことを記したのが「十六夜日記」で、前半は東海道の紀行文、後半は鎌倉での日記となっている。

鎌倉では月影ヶ谷に滞在した。

「十六夜日記」には次のように記されている。

「東にて住む所は、月影の谷とぞいふなる。浦近き山もとにて、風いと荒し。山寺の傍なれば、のどかにすごくて、波の音松風絶えず。」

【極楽寺切通】

極楽寺開山忍性が開いた道と伝えられ、京都・鎌倉間の往還路だった。

鎌倉・南北朝時代の武将・新田義貞は、元弘三年(1333)五月、一族を集めて討幕の挙兵をした。

各地の合戦で幕府軍を撃破し、鎌倉に迫ると、義貞は軍勢を三隊に分け、極楽寺切通、巨福呂坂、化粧坂の三方から攻めた。

一方、鎌倉軍も三方に手分けして防戦。「太平記」はこの合戦のありさまを次のように記している。

「さる程に、極楽寺の切通しへ向はれたる大館次郎宋氏、本間に討たれて、兵ども片瀬・腰越まで引き退きぬと聞こえければ、新田義貞、逞兵二万余を率して、二十日の夜半ばかりに、片瀬・腰越をうち回り、極楽寺坂へうちのぞみたまふ。明け行く月に敵の陣を見たまへば、北は切通しまで山高く路けはしきに、水戸をかまへかい楯を掻いて、数万の兵陣を並べて並みゐたり。」

平成8年2月 鎌倉市/鎌倉文学館より

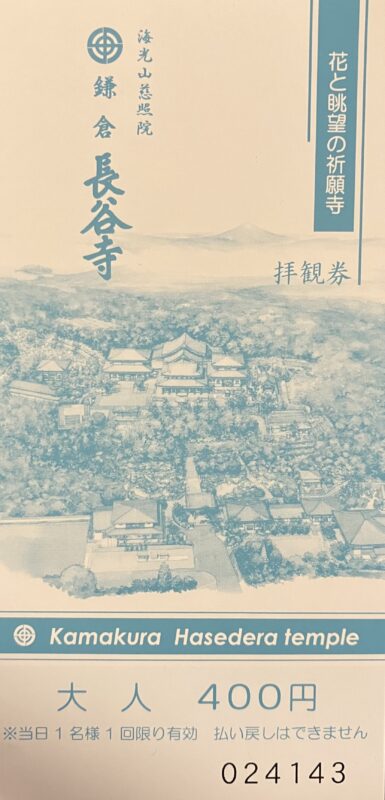

長谷寺

本尊の十一面観音像は日本最大級の木造の仏像です。

寺伝によると、開山の徳道上人 が大和国(奈良県)初瀬の山中で見つけた樟 の巨大な霊木から、二体の観音像が造られました。

一体は大和長谷寺の観音像となり、残る一体が衆生済度の願いが込められ海に流されたといいます。

その後、三浦半島の長井浦(現在の初声 あたり)に流れ着いた観音像を遷し、建立されたのが長谷寺です。

境内の見晴台からは鎌倉の海が一望でき、また、二千株を超えるアジサイをはじめ、四季折々の花木を楽しめます。

拝観料は大人400円です。

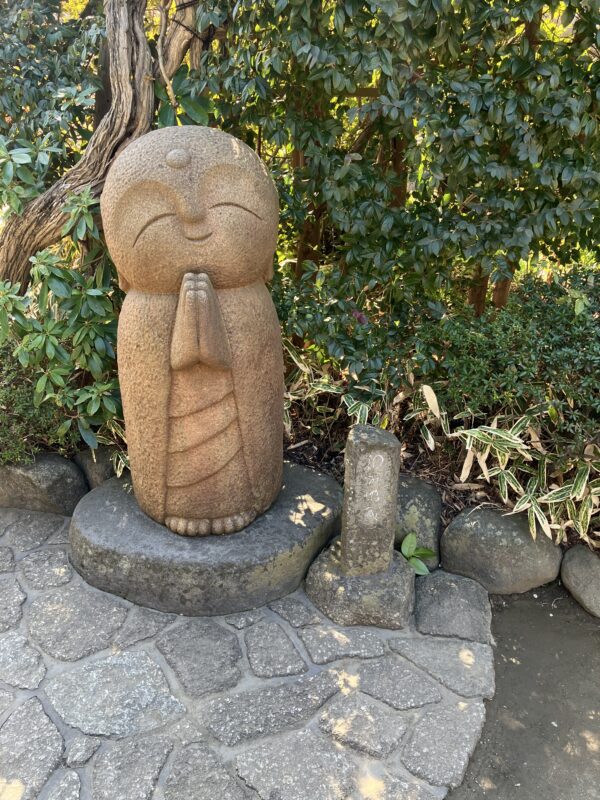

良縁地蔵は三体の地蔵が仲良く並んでいます。

長谷寺境内に三カ所あるそうです。

二カ所は見つけられたのですが、あとはどこでしょう?

三カ所見つけると、良縁に恵まれると云われています。

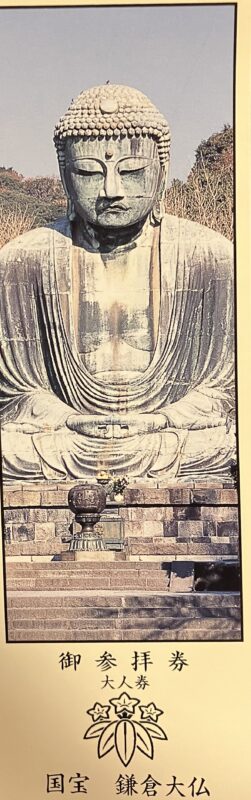

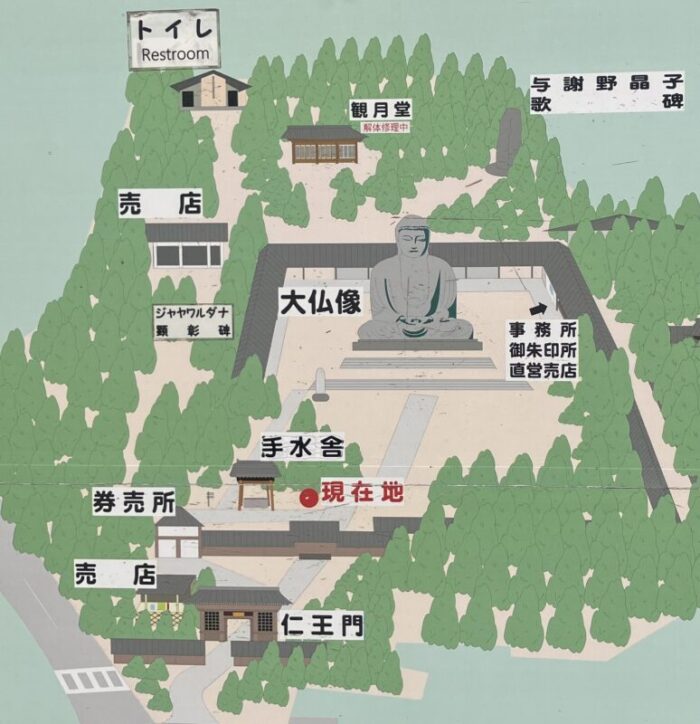

鎌倉大仏 (高徳院)

高徳院 は、神奈川県鎌倉市長谷にある浄土宗の寺院。

本尊は国宝銅造阿弥陀如来坐像の鎌倉大仏。

正式には大異山高徳院清浄泉寺 と号する。

開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳。

2004年(平成16年)2月27日、境内一帯が「鎌倉大仏殿跡」の名称で国の史跡に指定された。

なお、大仏の造立経緯や、大仏殿の倒壊時期については諸説ある。

近世以前に造立された大仏について、東大寺大仏(現存)、鎌倉大仏 (現存)、雲居寺大仏(現存せず)、東福寺大仏(現存せず)、方広寺の京の大仏(現存せず)などの大仏が挙げられるが、天災や戦乱で失われたものが多く、鎌倉大仏は、造立当初の姿をよくとどめている貴重な存在である。

江戸時代には、鎌倉大仏(像高約11.39メートル)、東大寺大仏(像高約14.7メートル)、方広寺大仏(京の大仏、像高約19メートル)の三尊が、日本三大仏と称されていた。

ウィキペディアより

開門時間

4月~9月 午前8時~午後5時30分

10月~3月 午前8時~午後5時

拝観料 一般(中学生以上)300円 小学生150円

大仏様の藁草履

常陸太田市松栄町(旧郡戸村)の松栄 子供会によって奉納された、長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgにも及ぶ藁草履です。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない1951年、「大仏様に日本中を行脚し、万民を幸せにしていただきたい」と願う、茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供達によって始められました。

松栄町会はその事績も後世に伝えつつ、1956年以降、3年に一度巨大な藁草履の制作を試み、当院への寄進を続けておられます。

大仏様の胎内に入るために、50円必要です。

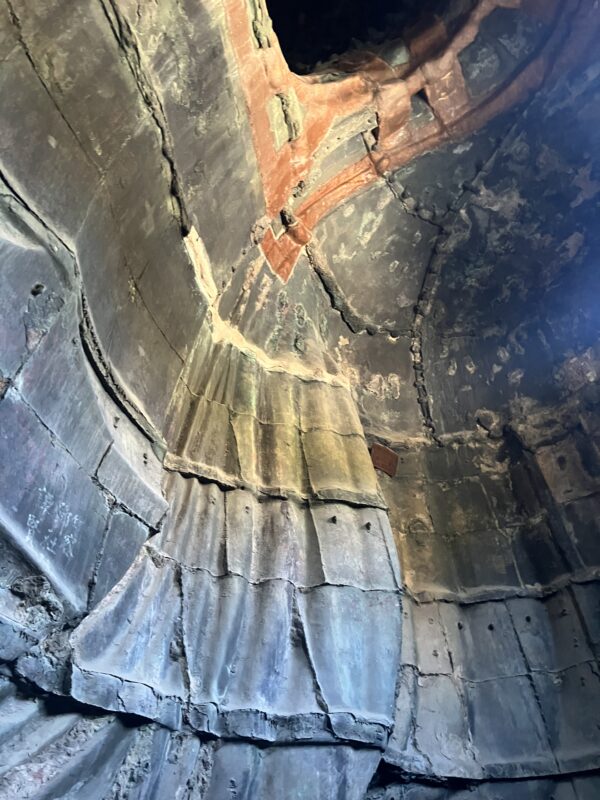

胎内の説明

鎌倉大仏は、鎌倉時代の中頃に造られました。

今から750年も前のことです。

胎内に入ると、驚くべき高度の技術を駆使した造像技法が分かります。

像が大きので、30回以上に分けて鋳造しているのですが、内壁の大きな格子模様は、そのために「鋳型」を多数並べ、重ねることを示しています。

そして、分けて鋳造して箇所を強固に鋳継ぐために、「鋳操り」という他には見られない工夫を凝らした技法が使われています。

「鋳操り」は、大きく分けて3種類あります。

1960年(昭和35)文化財保存の見地から「昭和の大修理」が行われ、頭部を補強するために頸部に教化プラスチックERPが塗布され、地震に対する対策として、本体と台座の間にステンレス製の板が敷かれています。

鶴岡八幡宮

河内国(大阪府羽曳野市)を本拠地とする河内源氏2代目の源頼義は、長元9年(1036年)に相模守に任じられた時期に、平直方の女婿となり、鎌倉の大蔵にあった邸宅や所領、桓武平氏嫡流伝来の郎党を譲り受けた。

1063年 8月に源頼義が、前九年の役に際して戦勝を祈願した京都の石清水八幡宮護国寺(あるいは河内源氏氏神の壺井八幡宮)を鎌倉の由比郷鶴岡(現・材木座1丁目)に鶴岡若宮寺として勧請した。

1081年2月に河内源氏3代目の源義家(八幡太郎義家)が修復を加えた。これが鶴岡八幡宮の始まりとなった。

ウィキペディアより

小町通り

現在の小町通りは、古くは「瀬戸耕地」と呼ばれる農道で、1889年(明治22年)に国鉄横須賀線鎌倉駅が開業すると市街化が進んだ。

鎌倉時代に商いが認められていたのは若宮大路東側の小町大路(別名 辻説法通り)であり、関東大震災以前は現在東急ストアのある付近にも数軒の商家があったがその多くが被災し、小町通りに集団移転した。

1952年(昭和27年)には鎌倉小町商店会が組織された。

ウィキペディアより

arbrenoir YAKUMI(鎌倉焼専門店)

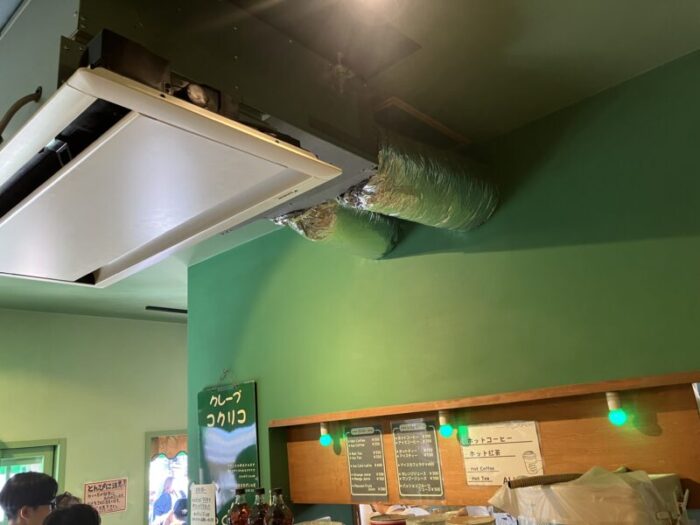

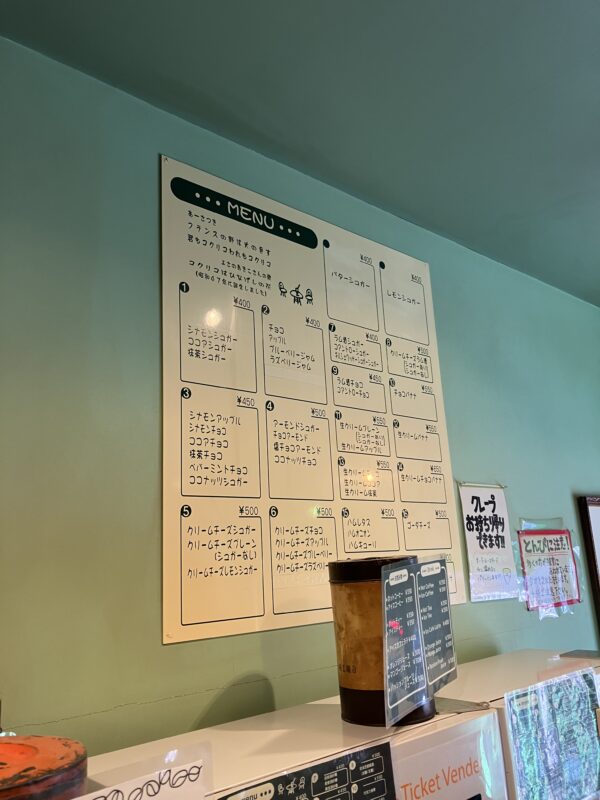

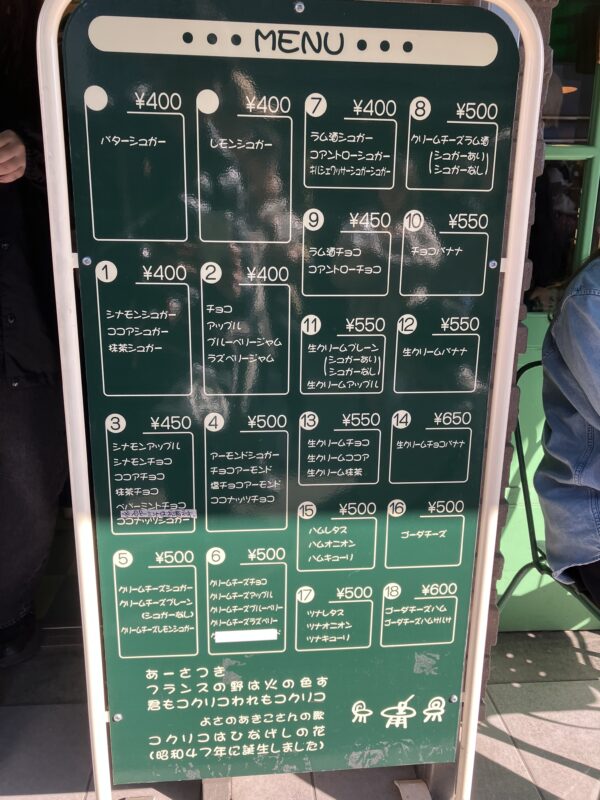

コクリコのクレープ

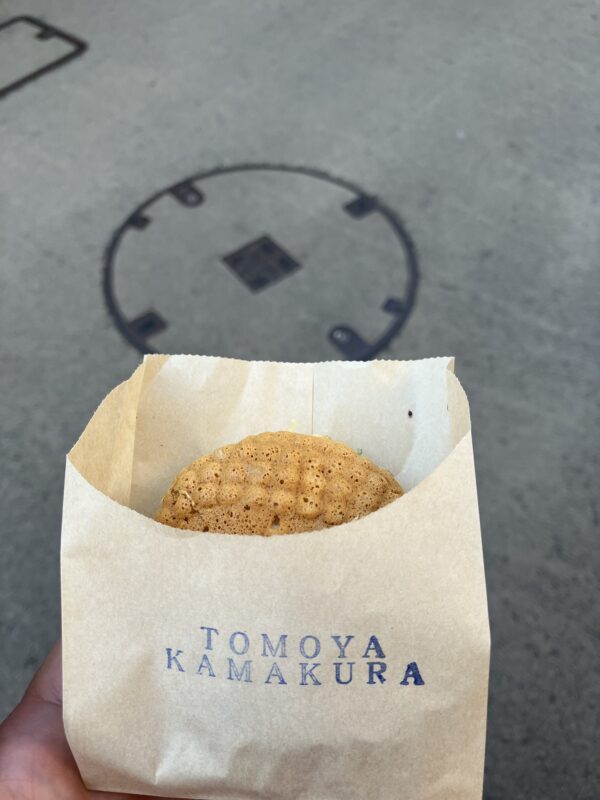

ともや

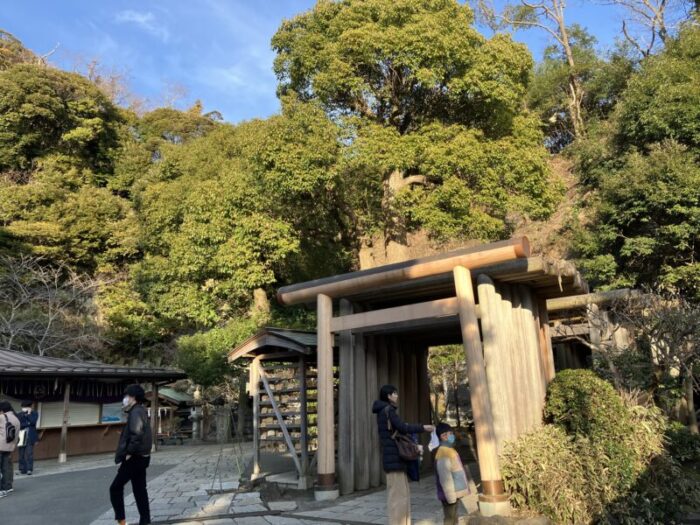

宇賀福神社

鎌倉駅の西方、佐助ヶ谷の奥にある銭洗弁財天は、その霊顕あらたかなることを以って、広く世に知られています。

鎌倉幕府の始祖源頼朝公(1147~1199)は、平家を討伐して治承七年(1183)幕府を樹立しましたが、永い戦乱によって国民の生活は苦しくなっていきました。

これを憂いた頼朝公は人々の苦しみを取り除こうとして、神仏の加護を願って、日夜お祈りを捧げたのです。

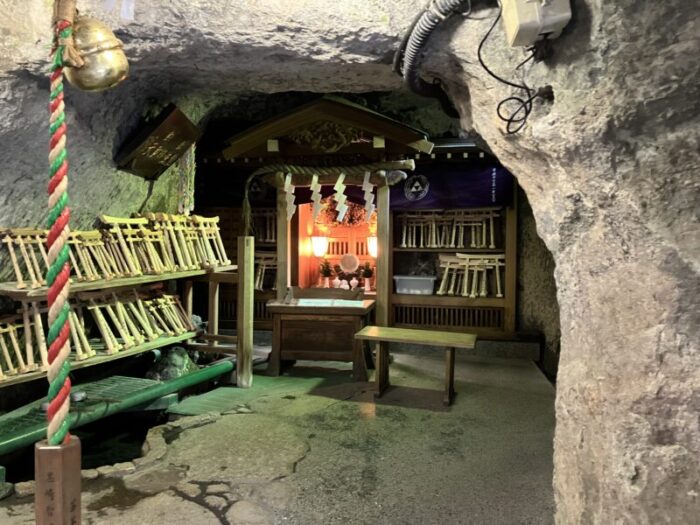

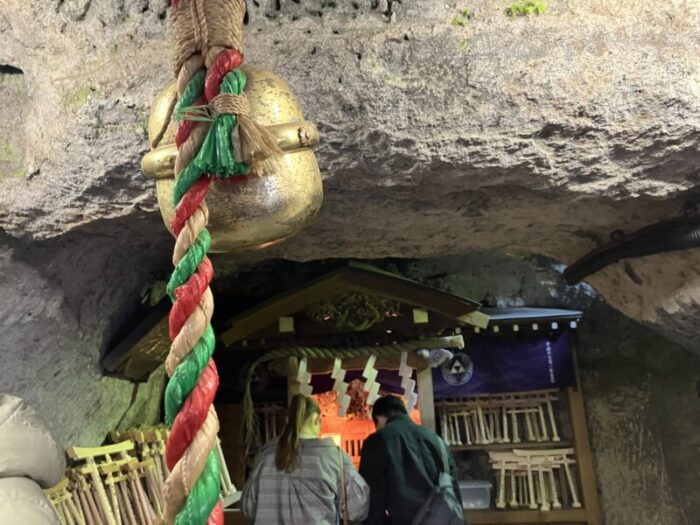

そのうち、文治元年(1185)の巳の月の巳の日に不思議なことが起りました。

一人の老人が頼朝公の夢枕に現われて、「ここから西北の方向に仙境があり、きれいな泉が岩の間から湧き出しています。

そこは清浄な地で福の神が住んでいて、その水を使っています。

この水こそは真の神の霊水なのです。

この水を絶えず使って、神仏をまつれば、人々は自然に信仰心を起こし、悪鬼や邪鬼も退散して、国内はすぐに平穏に治ります。

「私こそは隠里 の主である宇賀福です」というとその姿を消しました。

目を覚ました頼朝公は、心から宇賀福を敬い、夢のお告げの通りに西北の谷に泉を見つけました。

そこに岩窟を掘らせ、宇賀神をまつり、その水を使って神仏の供養を続けると国中は静かになり、人々は富み栄えるようになり、これがここの起りだといわれています。

その後、正嘉元年(1257)巳の年の仲秋に、時の執権北条時頼公は、頼朝公の信心を受け継いで、隠里の福神を信仰しました。

その時、公は「辛巳(かのとみ)」「なる」「かねの日」がすべての人々に福徳が授けられる日だと調べ、この日に人々が参詣することをすすめたということです。

また、この時弁財天を信仰する者が、持っている金銭をこの水で洗い清めると同時に心身を清めて行いを慎めば、不浄の塵垢 が消えて、清浄の福銭になるといい卒先して持っている金銭を洗って一家繁昌、子孫長久を祈りました。

以来七百余年銭洗井は鎌倉五名水の一つとしても天下に聞こえ、四季の参詣者 は絶える事はありません。

無料駐車場について

10台程度駐車可能ですが、道路が狭く大変混雑します。

運転に自信が無い方は、手前の有料駐車場に止めて歩く方が良いかもしれません。

無料駐車場

有料駐車場

参拝方法は下記を参照してください。

まとめ

今回は【最後から二番目の恋】のロケ地である江ノ島電鉄の「極楽寺駅」を巡り、鎌倉周辺のパワースポットでパワーを頂いてきました。

神社・仏閣などのパワースポットを巡っていると、レイラインという太陽の通り道とパワースポットが一直線上に並ぶ神秘的な場所がいくつも存在します。

レイラインについては下記を参照してください。

ドラマ【続・続・最後から二番目の恋】は楽しみですね!

これからも夫婦仲良く有意義な生活をしていきましょう!