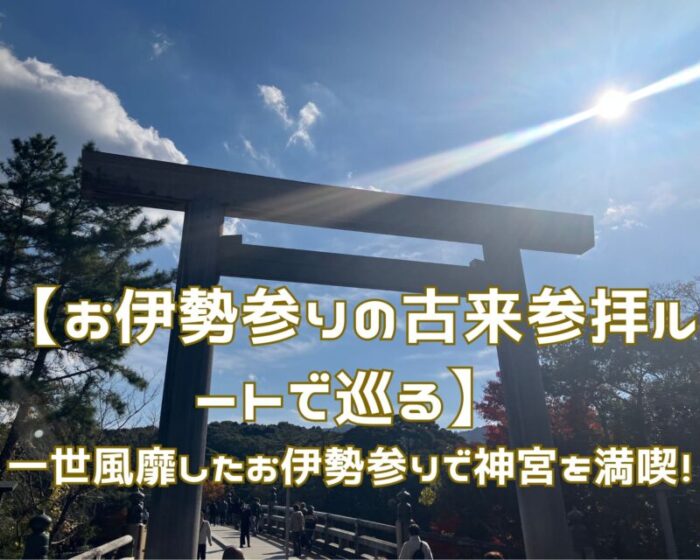

江戸時代に一世風靡したお伊勢参りは、二見浦の二見興玉神社で身を清め、豊受大神宮(外宮)、皇大神宮(内宮)を参拝して、最後に朝熊岳の金剛證寺へ上がったのです。

江戸時代では歩きでの参拝となるため、時間もお金もたくさん必要であり、誰でも簡単に参拝できる現代とは随分、思い入れも違ったことでしょう。

今回、車で移動となりますが古来の参拝ルートでお伊勢参りを行いたいと思います。

二見興玉神社→豊受大神宮(外宮)→皇大神宮(内宮)→おかげ横丁

→朝熊岳の金剛證寺→朝熊山山頂

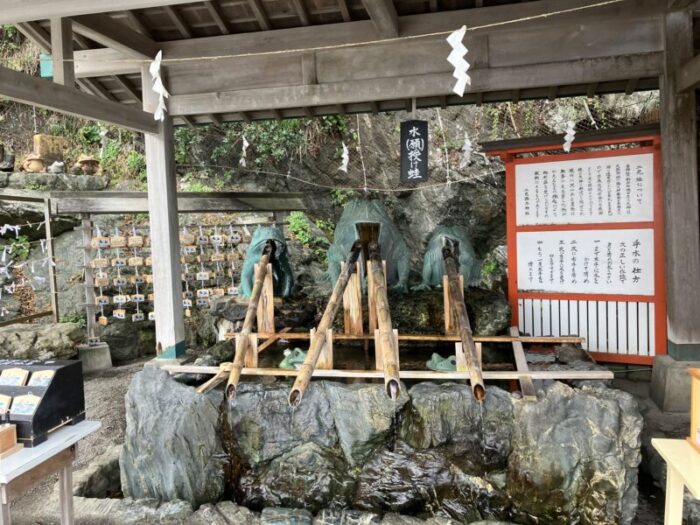

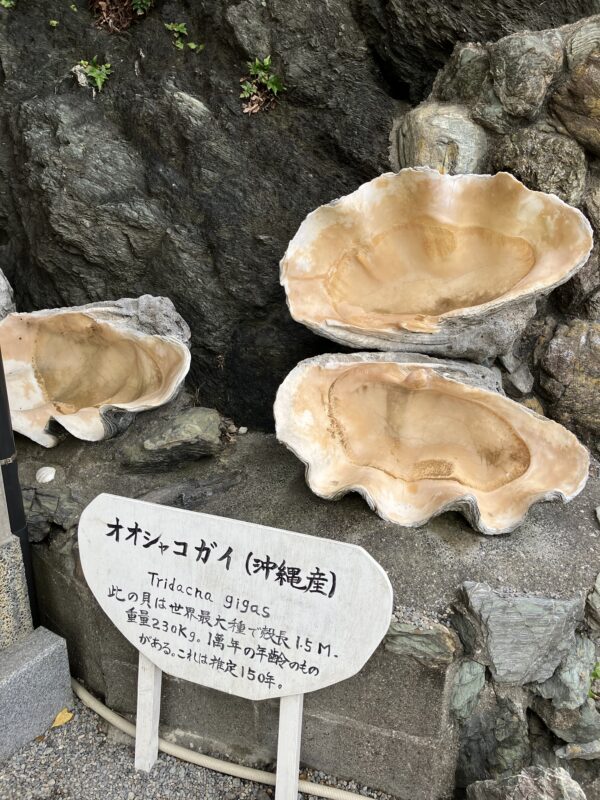

二見興玉神社について

二見興玉神社 由緒

祭神 猿田彦大神

宇迦御魂大神

垂仁天皇の御代皇女倭姫命天照皇大神の神霊を奉載して、此の二見浦に御船を停め神縁深き猿田彦大神出現の神跡である海上の興玉神石を敬拝し給う。

即ち夫婦岩に注連縄を張り拝所を設けたが其后天平年間僧行基興玉社を創建す。

明治に至り宇迦御魂大神を合祀して二見興玉神社と称する。

古来日の出の名所としてまた、伊勢參宮の禊所として有名である。

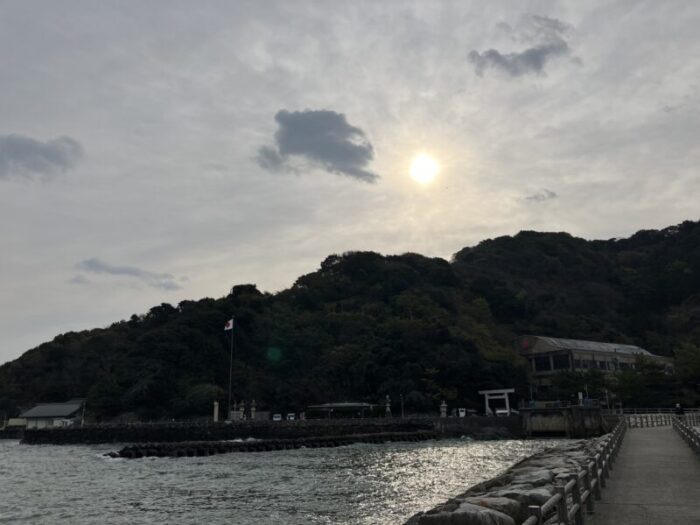

夫婦岩

夫婦岩は、沖合700mの海中に鎮まる興玉神石の鳥居と見なされており、日の出の遥拝所として古くから知られています。

男岩と女岩を結ぶ大注連縄は、「結界の縄」と称され大注連縄の向うを常世神が太平洋の彼方から寄りつく聖なる場所、そして手前を俗世という隔たりを持ち張られています。

この大注連縄は、およそ650年前(文保年間)、既に張られており、現在も氏子により大注連縄張替の神事が年3回、5月5日・9月5日と12月中旬の土・日曜日に行われています。

夫婦岩の大きさは、男岩 高さ9m、女岩 高さ16m、女岩に10mが巻かれ、その間」9mあります。

夫婦岩の間からの日の出は、5月から7月頃が見頃で、その絶景は深い感動を与えています。

豊受大神宮(外宮)について

神宮の由緒

日本人の心のふるさと「お伊勢さん」の名で親しまれている神宮は、皇大神宮(内宮)豊受大神宮(外宮)を中心に十四所の別宮と百九所の摂社・末社・所管社からなりたっています。

ここ、外宮にご祭神である豊受大御神は、天照大御神の御饌都神みゆけかみ(食物を司る神)で衣・食・住を始めすべての産業の守護神として、崇められています。

年間千数百回に及ぶ祭典では、皇室の繁栄と国の隆昌、五穀の豊穣と国民の幸せを願って、祈りが捧げられています。

別宮 多賀宮

御祭神 豊受大御神荒御魂

別宮 土宮

御祭神 大土乃御祖神

別宮 風宮

御祭神 級長津彦命・級長戸邉命

神宮の御神楽(ご祈祷)

神饌(お祭りなどで神様に献上するお食事)をお供えして祝詞を奏し、皆様のお願いごとを大御神にお取次ぎするのが「御饌」です。

これに雅楽を奏し、舞楽を加えてご神慮をお慰めし、より丁重にご祈祷を行うのが「御神楽」です。

大御神の広大無辺な御神徳を仰ぎ、明るく清々しい日々を過ごしましょう。

神楽殿ではこのほか、二十年に一度行われる大祭「式年遷宮」の御造営資金を受け付けています。

神宮式年遷宮ご奉賛のお願い

式年遷宮は二十年に一度、御正殿を始め御門・御垣などの御建物と御装束神宝のすべてを新しくして、大御神様に新宮へお遷りいただき、国と国民の平安と発展を祈るわが国最大のお祭りです。

持統天皇四年(690)に第一回目が行われて以来、今日まで千三百年間にわたって受け継がれてきました。

美しい日本の伝統を未来へ継承するため、皆さまのご奉賛をよろしくお願い申し上げます。

御造営資金のお申込みは、神楽殿でお取り扱いをしております。

神宮司庁より

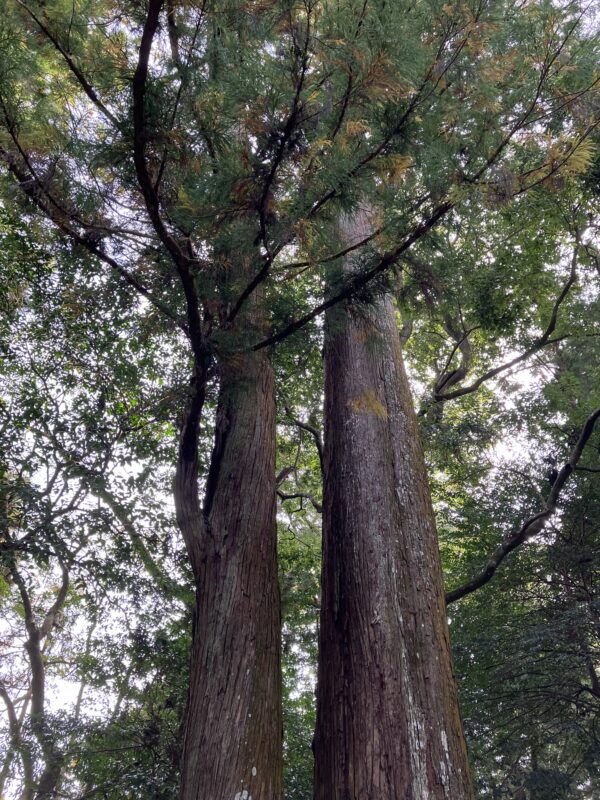

皇大神宮(内宮)について

皇大神宮(内宮)

御祭神 天照大御神

御鎮座 垂仁天皇二十六年

天照大御神は皇室の御祖神であり、歴代天皇が厚くご崇敬になられています。

また私たちの総氏神でもあります。

約二千年前の崇神天皇の御代に皇居をお出になり、各地をめぐられたのち、この五十鈴川のほとりにお鎮まりになりました。

二十年に一度神殿をお建て替えする式年遷宮は千三百年余り続けられ、平成二十五年十月二日に第六十二回式年遷宮が行われました。

別宮 荒祭宮

御祭神 天照坐皇大御神荒御魂

別宮 風日祈宮

御祭神 級長津彦命・級長戸邉命

皇大神宮所管社

大山衹神社

御祭神 大山衹命

子安神社

御祭神 木華開耶姫命

おかげ横丁

伊勢は二千年の昔から、神様がご鎮座されるところです。

ここに住む私たちは、暮らしのすべてが神様のおかげと感謝しております。

おかげ横丁は、そんな想いから誕生しました。

江戸時代のおかげ参りの頃の伊勢の様子を再現した町で、じっくりと見ていただきたいものがたくさんございます。

どうぞごゆっくりお過ごしください。

おかげ横丁案内より

おかげ横丁ではいろいろ食べ歩きをしました。

「おかげ座 神話の館横のつぼや」宝くじを購入

「ふくすけ」昼食に伊勢うどんを食べる

「ふくすけ前の露店」焼き栗を購入

「赤福本店」お土産に赤福を購入

「伊勢プリンと食パンの鉄人」食後のデザートにプリントーストを購入

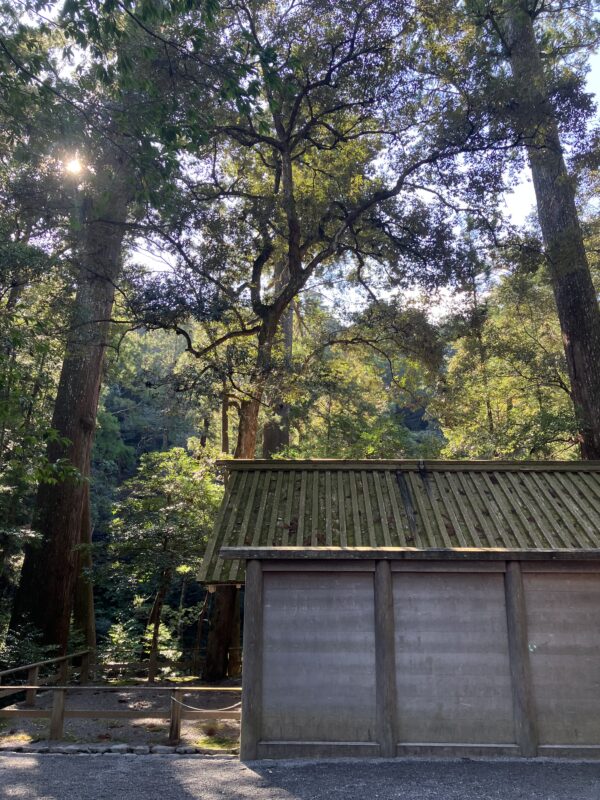

金剛證寺について

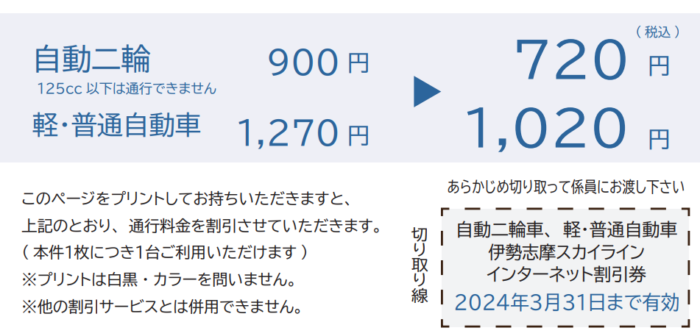

伊勢志摩スカイラインを利用して金剛證寺・山頂へ向かいます。

伊勢志摩スカイラインを利用する際には、通行割引券を利用することで、250円安くなります。

金剛證寺 号 勝峰山

所在地 伊勢市朝熊町

宗派 臨済宗南禅寺派

本尊 虚空菩薩薩坐象 江戸時代

沿革

本寺の草創は寺伝では欽明朝とし、弘法大師の中興としています。

朝熊山(553メートル)はこの近傍では、古くから霊山としてあがめられています。

平安末期には、伊勢両大神祠官を含む幅広い階層からの、埋経信仰にささえられていました。

この霊山信仰はその後祖霊信仰と深くかかわって、この山麓地方は当山奥の院で卒塔婆をたてる信仰習俗となっています。

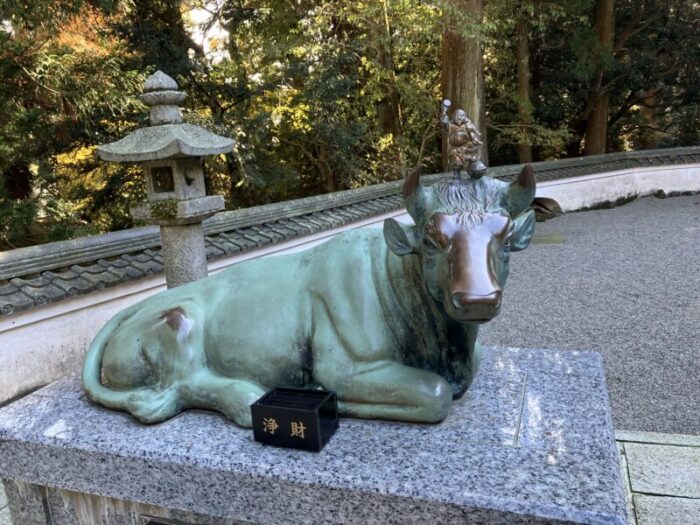

連間の池と連珠橋

この池は弘法大師が掘ったと伝えられている。

池の中央に架かる橋は連珠橋と呼ばれ、古くは浦田織部藤原長次が願主となって、寛文十二年(西暦1672)に創建されたものである。

連珠橋を界に、此岸迷いの世界と彼岸悟りの世界が表され、五月中旬から九月にかけて、数百の睡蓮の花が美しい風景を見せます。

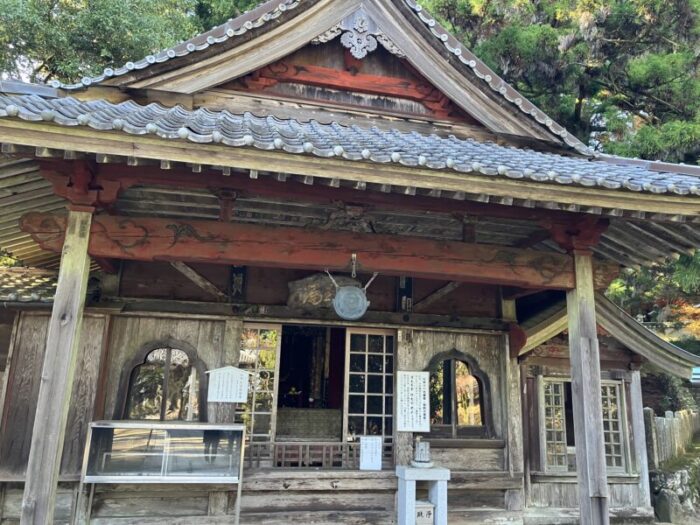

雨宝堂

池の向こう岸(彼岸)に建つ御堂は、神仏習合の神像、雨宝童子尊を祀る。

この神像は、大日如来の化身である天照大神が日向国(宮崎県)に降り立った十六才の御影を、弘法大師が感得して刻まれたと言い伝えられ、国の重文である。

本尊 福威智満弧虚空蔵大菩薩

虚空蔵菩薩は、大宇宙の如く大きな功徳で悩める全ての人々に、利益安楽を与えてくださる宝の蔵を備えた仏様であり、不思議な力により窮地に陥った者を救う菩薩であることから、たくさんの人々に信仰されています。

当山の本尊は、日本三大虚空蔵菩薩の第一位として、広大無辺な福徳・威徳・智徳の三徳を具え持った秘仏で、伊勢神宮のご遷宮の翌年に、二十年に一度の式年開帳を厳修いたします。

仏足石

この仏足石は天保四年(1833)に奈良薬師寺の仏足石を模刻したものであり、薬師寺仏足石は天平勝宝五年(753)天武天皇の孫智努王が亡き夫人の追善供養のために刻ませた日本最古の仏足石で国宝である。

頂上では足湯があり、寒い時期であったのでホット温まりました。

まとめ

今回は神宮のみの参拝でなく、江戸時代に行われていた「お伊勢参り」を参考に、二見浦の二見興玉神社で身を清め、豊受大神宮(外宮)、皇大神宮(内宮)を参拝して、最後に朝熊岳の金剛證寺まで参拝しました。

現代では車で巡ることができ、1日で十分参拝可能です。

江戸時代の人達は、いかに「お伊勢参り」を行うことが大変でり、一度は経験してみたいと思うのか、改めて感じました。

人生で一度は「お伊勢参り」と言われるほど、本当に大イベントであったことが分かります。