広島県の最強パワースポットである厳島(宮島)を巡ります。

厳島神社・大鳥居は有名ですが、弥山山頂を目指して、霊火堂・展望台へ行ってみてください。

山頂までの道のりは大変ですが、最高の景色が待っています。

まずは、日本三景について、おさらいしましょう。

- 宮城県 陸前松島(太平洋)

太平洋の雄大な地平線と200以上の島々と自然が望める景勝地

- 京都府 丹後天橋立(日本海)

日本海を背に龍が現れたかのような絶景。股のぞきが有名である。

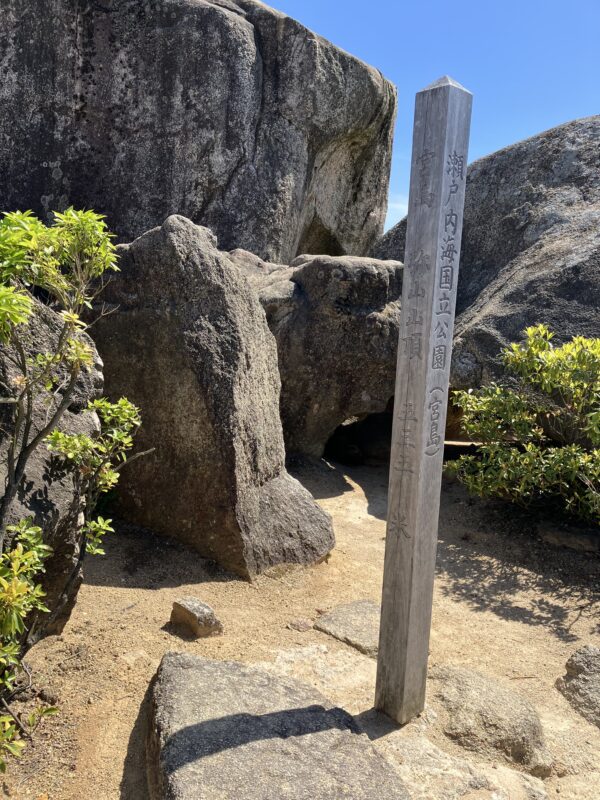

- 広島県 安芸の宮島(瀬戸内海)

神が宿る島として大自然だけでなく、厳島神社・弥山が神秘的な宮島

厳島(宮島)

宮島について

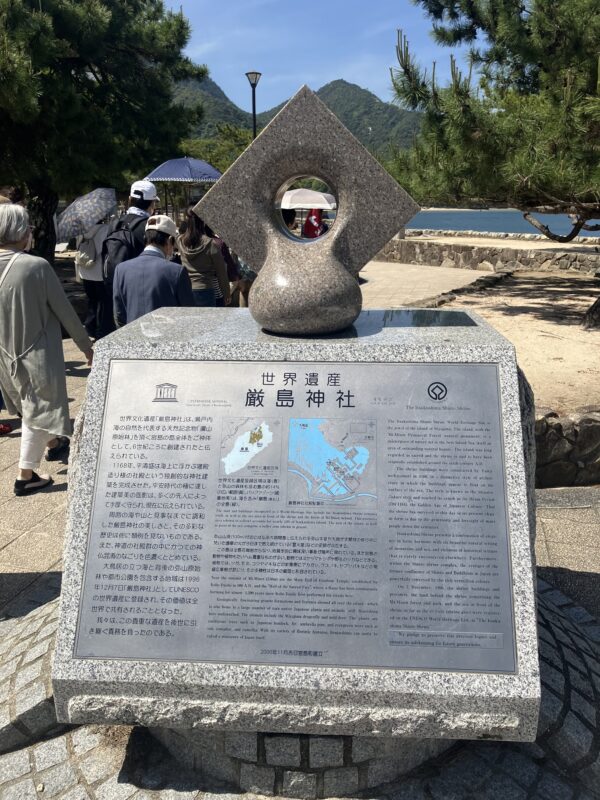

安芸の宮島、正式には厳島は、日本の広島県廿日市市に位置する神聖な島です。

この島は、自然の美しさと歴史的・文化的な重要性から、国内外の観光客に広く知られています。

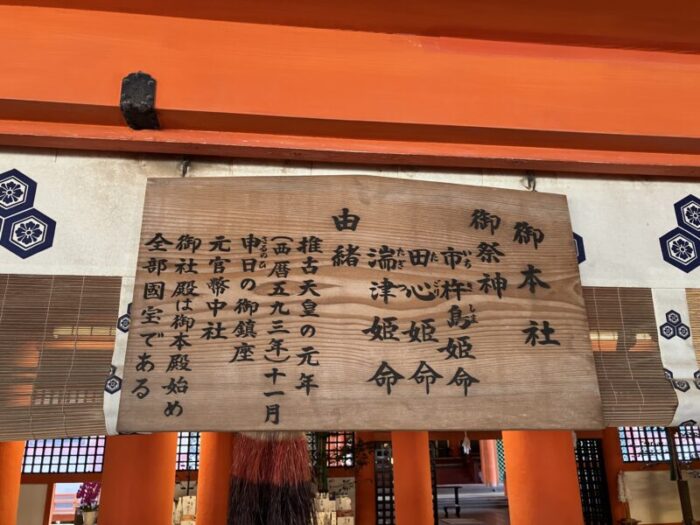

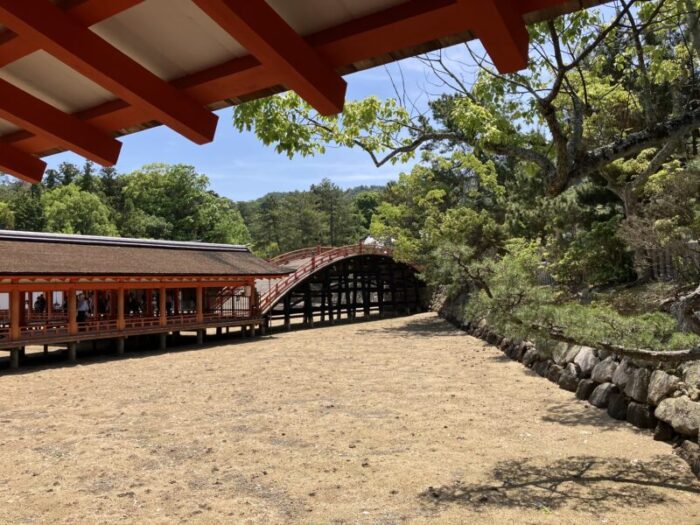

厳島神社は、593年に創建されたとされる歴史的な神社で、海上に浮かぶように建てられた美しい社殿が有名です。

1996年にユネスコの世界遺産に登録されました。

厳島神社の大鳥居は、満潮時に水中に立ち、干潮時には歩いて近づくことができます。

この鳥居は、日本三大鳥居の一つとされています。

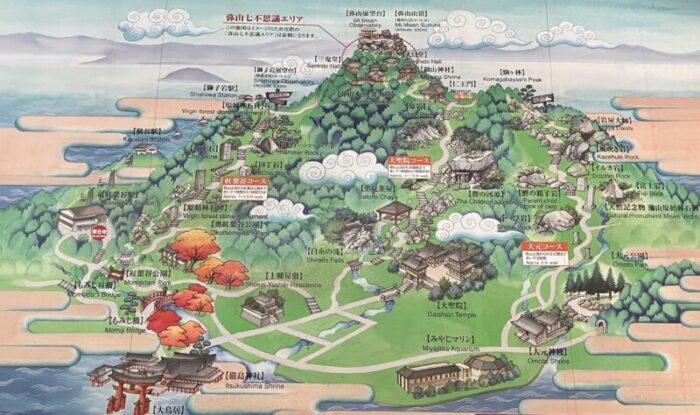

弥山は、宮島の最高峰で、標高は535メートルです。

山頂からは瀬戸内海や周辺の島々の絶景を楽しむことができます。

弥山には、原始林が広がっており、自然愛好家にとっても魅力的な場所です。

登山道も整備されており、ロープウェイを利用して途中まで登ることができます。

【フェリー乗り場近くの安い駐車場】

1日 500円で駐車可能な「おおの屋旅館」の駐車場(7~8台位駐車可能)

1BOXの大型車でも駐車可能ですが、時間により奥に停めた場合、旅館に連絡が必要。

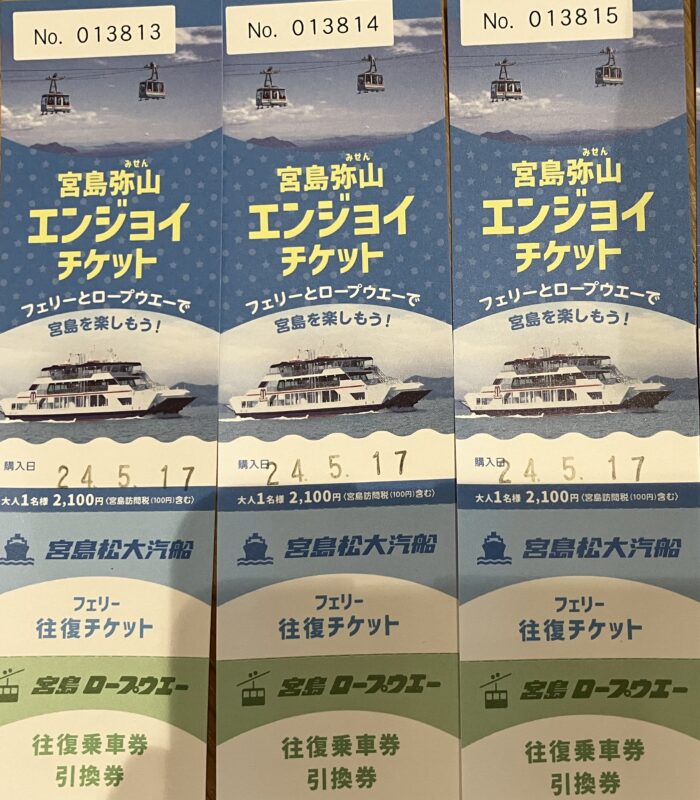

厳島神社へ行くには、フェリーに乗って宮島へ渡る必要があります。

フェリーは2種類あります。

1)JR西日本宮島フェリー・・・大鳥居まで大接近するルートで宮島まで行きます。

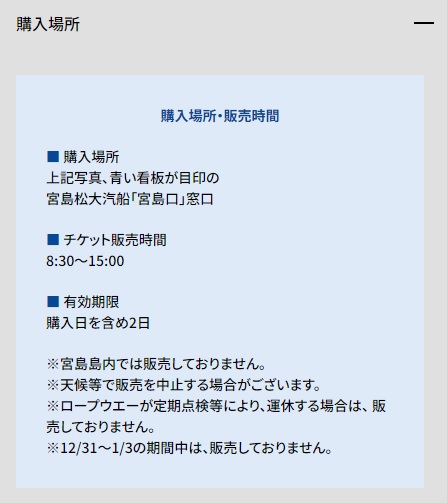

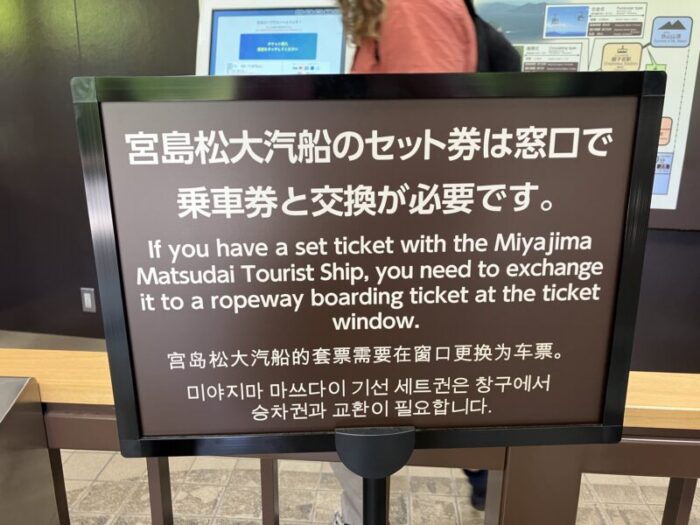

2)宮島松大汽船フェリー・・・お得なチケットの販売をしています。

今回、ロープウェーを利用するため、宮島松大汽船フェーリーを利用しました。

一人、400円お得になります。

弥山へロープウェーで行く場合やグルメを楽しむ場合には、お得なチケットがあります。

宮島松大汽船フェリーへ乗り込みます。

JR西日本宮島フェリーは下の写真のフェリーです。

宮島へ出発です。

遠くに、大鳥居が見えます。

10分程度で到着です。

下船します。

まずは大鳥居、厳島神社を目指します。

外国人観光客の多さに驚かされます。

厳島神社

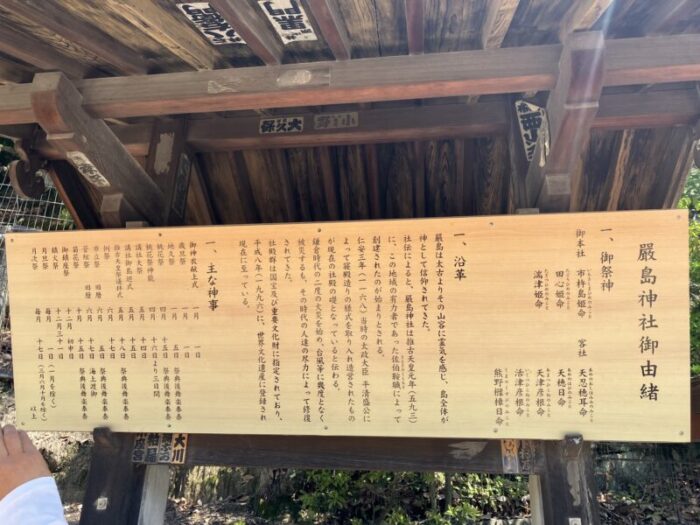

厳島(宮島)は周囲30km、全島花こう岩からできている。

島の最高峰彌山(弥山)は530km頂上からの内海の眺めはすばらしい。

これを中心にいくたの峰・渓谷を生じ、海岸線は変化に富んでいる。

彌山(弥山)山頂を含む地域は原始林として天然記念物に指定されており、樹種がはなはだ多いので、ここに住みかとしている鳥獣の種類も少なくない。

「いつくしま」の呼び名は、神をいつきまつる島に由来するといわれており、古くは、島そのものが神として崇拝されたもので、厳島神社に対する、平清盛一門の信仰は名高く、海に浮かぶ社殿の構想もこの時にはじまる。

ひはだぶき、朱塗の社殿が緑の山を背負い、おだやかな海にのぞむ景色は自然と人工のすぐれた調和美をなし日本三景のひとつと賞せられてきた。大鳥居・社殿・平家納経などをはじめ国宝・重要文化財が少なくない。また付近には毛利元就と陶晴賢の古戦場など史跡に富んでいる。

関係が深い歴史上の人物

日本を代表する僧として、真言宗の宗祖。

弘法大師が唐から帰国した際に宮島に立ち寄ったことから、霊場としての弥山の歴史は始まりました。

山頂付近には弘法大師が修法したとされる弥山本堂・霊火堂などの仏閣が残されています。

厳島神社ゆかりの人物として最も有名である。

厳島神社を現在の寝殿造りの姿に造営し、宮島の繁栄に多大なる貢献をしました。

島民も平清盛への愛着が深く銅像や清盛神社などが建てられている。

中国地方の戦国大名で宮島への厚い信仰心で知られている。

厳島神社の造営や再建、寄進を多く行った。

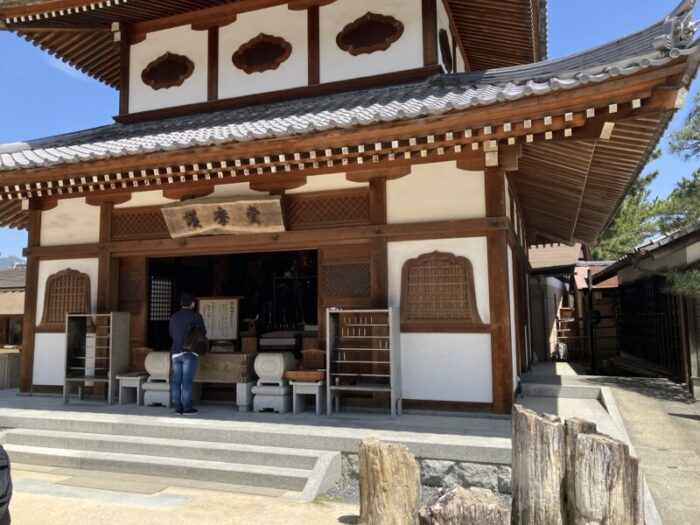

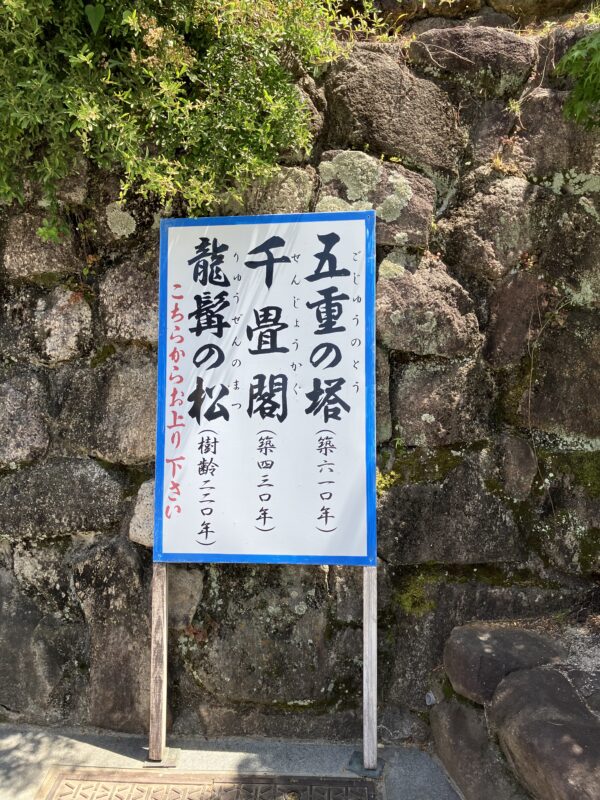

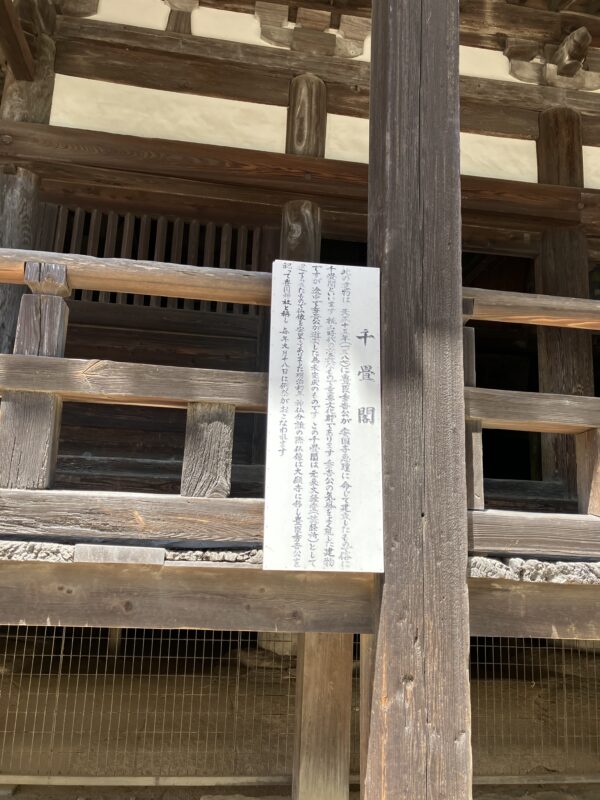

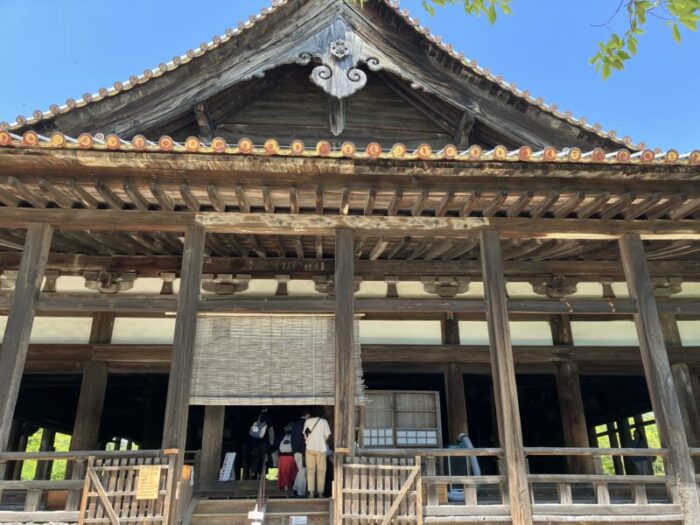

戦国武将でも名高い豊臣秀吉は九州遠征で宮島に立ち寄り、戦没武士の慰霊のために大経堂(千畳閣)を建立しました。

秀吉の死により、天井の板張りや正面入口など未完成のまま現在に至る。五重塔とともに国の重要文化財に指定されています。

三鬼堂に信仰が厚く、弥山頂上からの眺めを「日本三景の一つの真価は頂上の眺めにあり」と感嘆し、広く内外に知らせるべきだと、登山道の整備を行いました。

また、弥山本堂の掲額は伊藤博文直筆によるものです。

宮島でよく見かける「しょもじ」はどのようにして有名になったのでしょう?

戦国時代が終わり、穏やかな日々が訪れた江戸時代にはお伊勢参りや宮島への観光が盛んになりました。

宮島では林業が盛んで、木製の工芸品など多く制作されるようになりました。

誓信という僧侶が宮島参拝のお土産として「しゃもじ」を販売することを島民に勧めたのが始まりと言われています。

日本三大弁財天として名高い厳島であることから、弁財天が手に持つ「琵琶」と形状がにていることから「しゃもじ」を木彫りしたのが始まりです。

御神木の杓子で御飯を頂くと、御神徳にあやかると「宮島杓子」は有名になりました。

「飯取る=敵を召し取る」という語呂合わせで「必勝・商売繁盛」など縁起物として広まりました。

「杓子(しゃくし)」は先端に皿が付いた道具のことを言い、時代と共にナマッていき「しゃもじ」と変化して行きました。

干潮の時間帯ではありましたが、季節的に鳥居の下まで行くことは出来ませんでした。

靴を脱いで行く、外国人が多くいます。

厳島神社の昇殿初穂料は大人300円です。

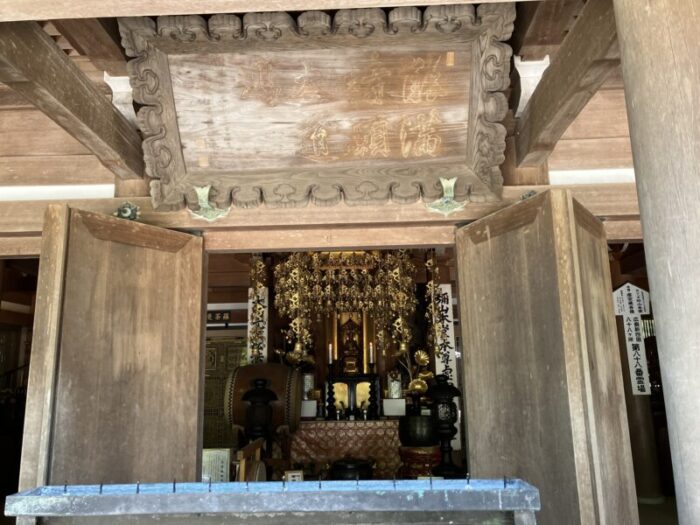

大願寺

真言宗に属し、室町時代末期に厳島神社の修理造営権を握り、道本・尊海・円海と相次いで傑出した住職が出て、厳島神社諸建築の建造や復旧に当たった。

また鍛冶・番匠(大工)・檜皮師などの職人団を率い、筑前筥崎八幡宮・豊前宇佐八幡宮の修理造営にも当たった。

当時厳島は内海の要港で、ここに集まる京・堺などの貿易商人らとの接触も深い。

尊海が大蔵経を求めて朝鮮に渡った時の見聞を、記した紙本墨書尊海渡海日記(国指定重要文化財)、銅製朝鮮鐘(重要美術品)、木造薬師如来坐像・木造釈迦如来坐像・木造阿難尊者立像・木造迦葉尊者立像(以上国指定重要文化財)、その他多数の中世古文書を所蔵する。

大願寺の秘仏厳島弁財天は弘法大師空海の作と伝えられていて、日本三弁財天の一つとして有名である。

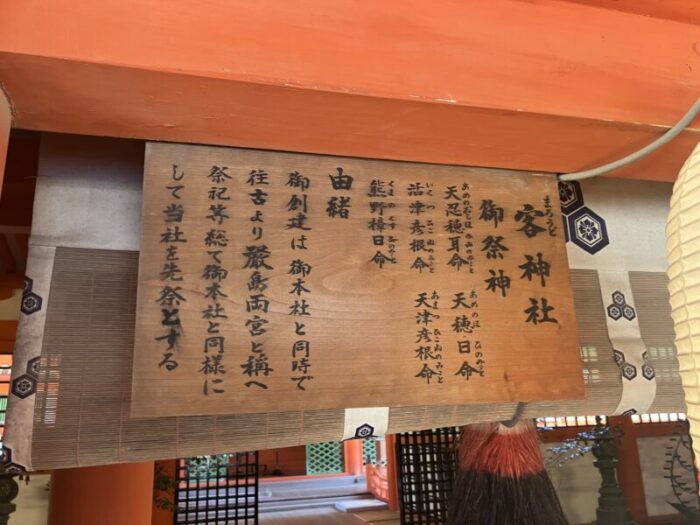

神仏習合の時代は嚴島神社の主神・市杵島姫令が女神として崇められていました。

神仏分離令によって嚴島神社から遷されたこの厳島弁財天をはじめ、宮島に現存する仏像の中で最も古いとされる木造薬師如来像(重要文化財)、千畳閣の本尊だった木造釈迦如来坐像(重要文化財)、その両脇を守っていた阿難尊者像と迦葉尊者像(ともに重要文化財)、五重塔の本尊だった三尊像、多宝塔の本尊だった薬師如来像、護摩堂の本尊だった如意輪観世音菩薩などを収蔵しています。

厳島龍神にまつわる伝説はいくつかありますが、特に有名なのは以下のようなものです。

海上交通の守護・・・厳島神社が建立された後、宮島を訪れる船や漁船の安全を守る存在として信仰されるようになりました。船乗りや漁師たちは、航海の無事を祈るために龍神に祈りを捧げることが多かったとされています。

雨乞いの神・・・龍神は水の神でもあり、干ばつの時期には雨を降らせるための祈祷が行われました。特に農作物の生育にとって重要な役割を果たす神とされ、人々は龍神に対して多くの祈りを捧げました。

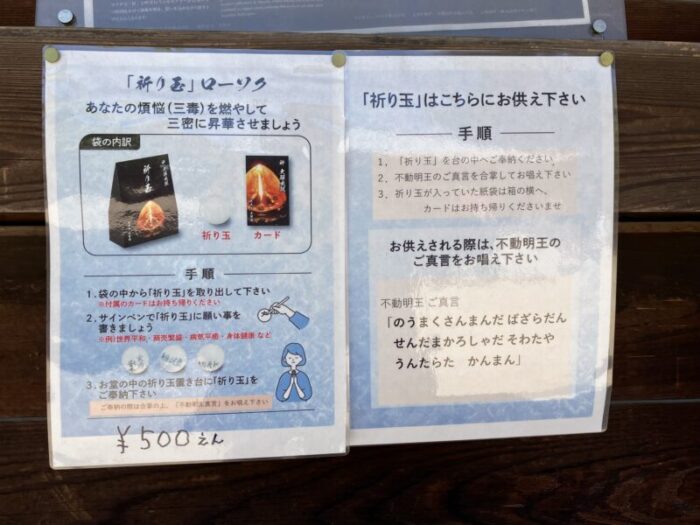

厳島大仏 不動明王

総身一丈六尺(4m80cm)重量7t総白壇

明治の初期に焼失した護摩堂は、平成十八年四月に再建、落慶並びに開眼供養されました。

総白檀の不動明王像としては日本最大の仏様です。

不動明王のお姿は、右手に、知剣と呼ばれる我々衆生の悩みを断ち切る智慧の剣を持ち、左手には、絹索と呼ばれる正しい道から外れた修生を引き戻して下さる縄を持ち、背中には、我々衆生の煩悩を焼きつくす火炎を背負っています。

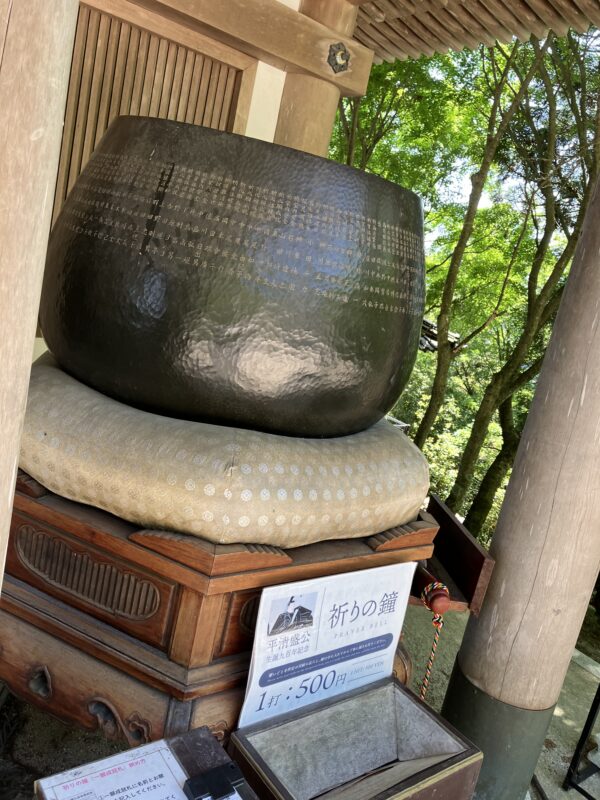

不動明王 御真言

「なうまくさまんだ ばざらだん せんだん まかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん」

この御真言には、不動明王への讃歎と畏敬の念が込められています。

写真撮影不可のため写真はありませんが、その迫力は見事なものです。

ぜひ、直接見てみてください。

龍神様です。

護摩堂の中に不動明王様がいます。

厳島弁財天様がいます。

豊国神社(千畳閣)・五重塔

豊国神社(千畳閣)は、1587年に豊臣秀吉の命により建立された大規模な木造建築です。

正式名称は「千畳閣」といい、その名の通り、畳千枚を敷ける広さがあることからこの名がつけられました。

千畳閣は未完成のままですが、その壮大な規模と歴史的意義から、重要文化財に指定されています。

1587年: 豊臣秀吉が戦死者を弔うために建設を開始。

1598年: 秀吉の死去により工事が中断され、未完成のままとなった。

1868年(明治元年): 神仏分離令により寺院から神社へと改められ、豊国神社となる。

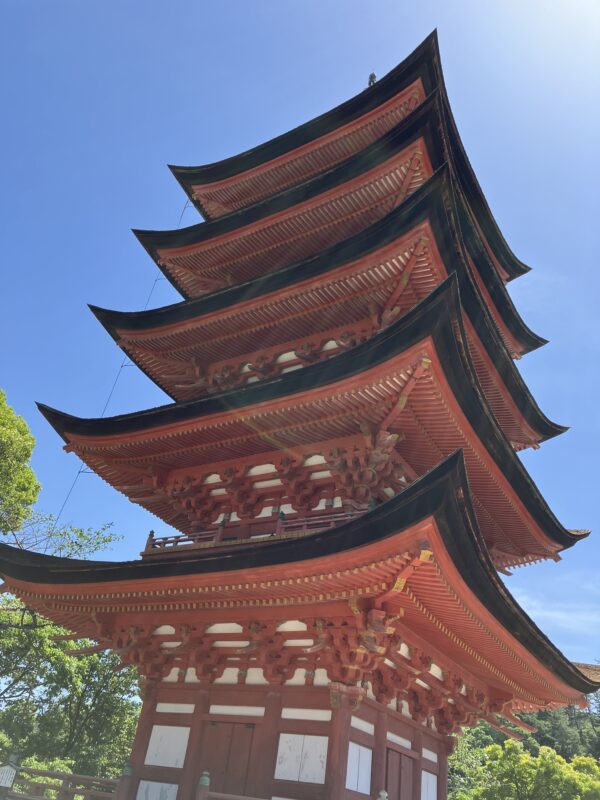

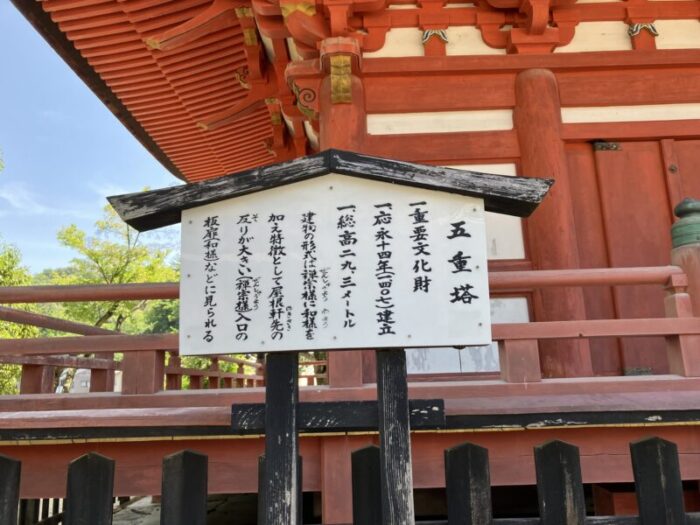

五重塔は、1407年に建立された美しい五層の塔です。

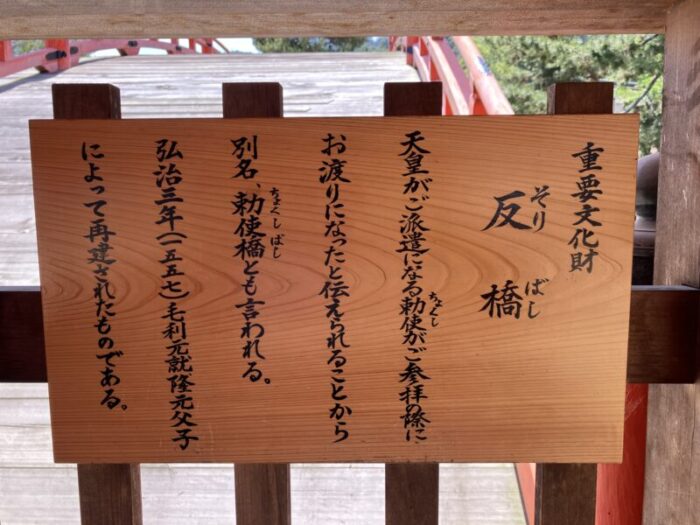

高さ29.3メートルの塔は、宮島のシンボルの一つであり、重要文化財に指定されています。

建物の形式は禅宗様に和様を加え特徴として屋根軒先の反りが大きい(禅宗様)入口の板扉(和様)などに見られる。

開門 8:30 閉門 16:30

拝観料:大人100円

ランチ(お食事処 快心友)

あなごめし、カキ等の名物グルメが比較的リーズナブルに食べることが出来ます。

あなご重

エビフライセット

カキフライセット

「お食事処 快心友」のすぐ横にとてもお洒落な休憩所があります。

トイレも綺麗で、二階には休憩所やインフォメーションがあります。

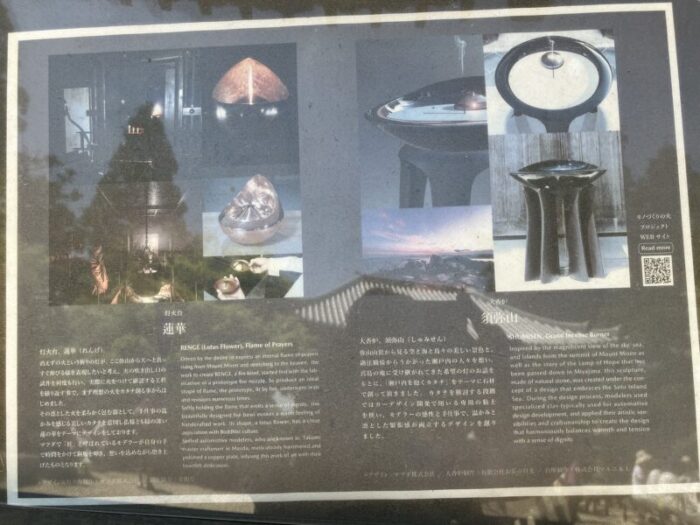

弥山

宮島へ訪れた際には、厳島神社だけでなく、ぜひとも弥山の頂上まで行ってみてください。

ロープウェーを下りてから、ちょっとした登山となりますが、登った先には最高の景色が待っています。

弥山七不思議って知ってますか?

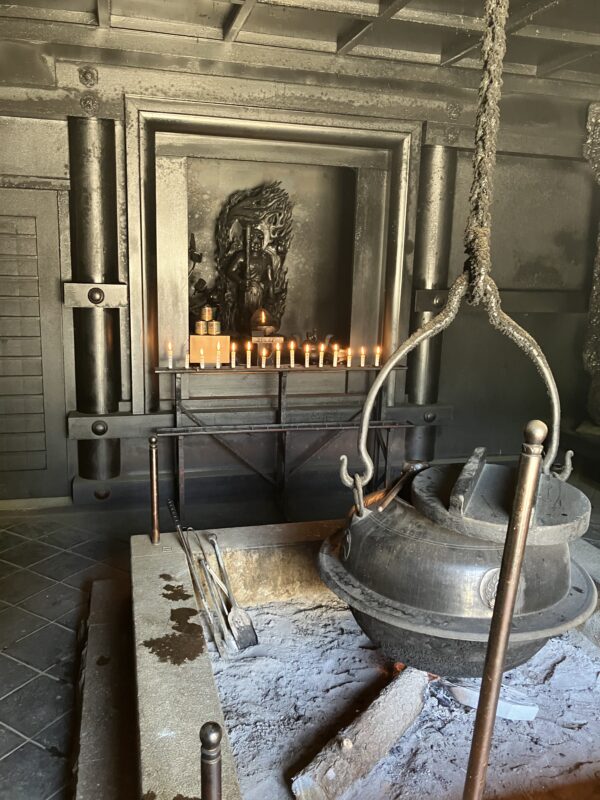

不思議1 : 【消えずの火】

弘法大師(空海)が修行に使った火が、1200年以上経った今も燃え続けている霊火。

不思議2 : 【干満岩

潮の満ち引きに合わせて、穴の中の水位が変わると云われている不思議な岩穴。

不思議3 : 【錫杖の梅

弘法大師(空海)が立てかけた錫杖が根をはり、梅の大木に変化したと云われています。

不吉な兆しがあると咲かないと云われています。

不思議4 : 【曼荼羅岩】 ※現在、見ることが出来ません。

数十畳分の大岩に文字が彫り込まれており、弘法大師の書と云われています。

不思議5 : 【拍子木の音】

深夜に聞こえてくる拍子木の音。天狗の仕業とも云われています。

不思議6 : 【しぐれ桜】 ※現在、見ることが出来ません。

晴天の日でも、この木だけは雨が降ったみたいに濡れていると云われる不思議な桜。

不思議7 : 【龍燈の杉】 ※現在、見ることが出来ません。

旧正月の夜、宮島沖に出現すると云われる謎の灯り(龍燈)が一番よく見える大杉。

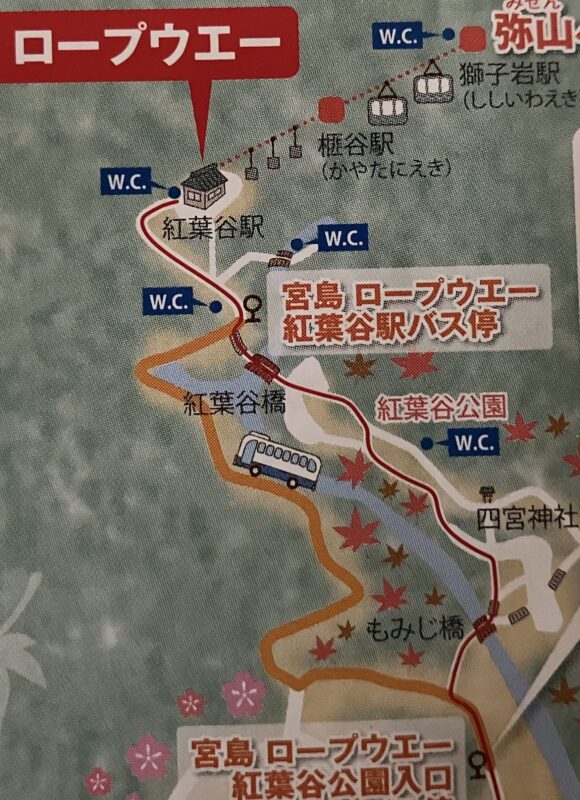

ロープウェーまでの道のり

ロープウェー乗り場へ行く場合は「無料バス利用(定員28人 約3分)」もしくは「徒歩 約10分」です。

無料バスを利用する方が多く、列に並びました。

並んでいる人数を数えたら、自分は28人目です。

乗れるか、乗れないか、ドキドキしながら待っていました。

補助シートを倒して、自分が最後の乗客でした。

バスは急坂をグングン登って行きます。

ちょっとしたアトラクションです。

ロープウェー乗り場に到着。

バスは崖ギリギリで停車しています。

かなりの行列に並びます。

ここからロープウェー乗り場まで50分の案内板を発見。

ロープウェー乗り場まで、あと30分。

やっと、乗り場が見えてきました。

まだ、中でも並んでいます。

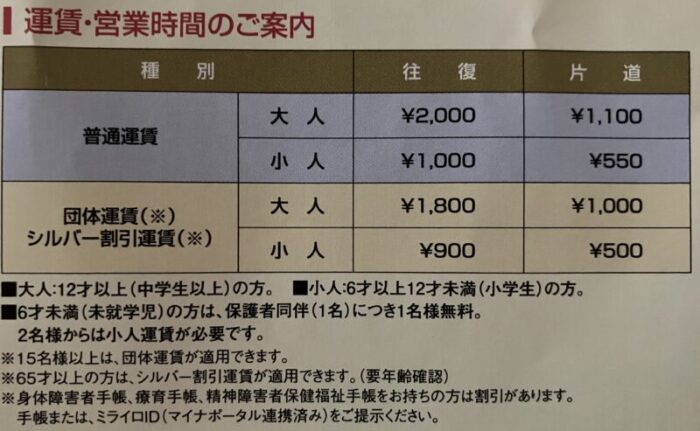

私たちはセット券を持っていたので、窓口で乗車券に交換してもらいました。

乗車券を機械にかざして、反応するとゲートが開きます。

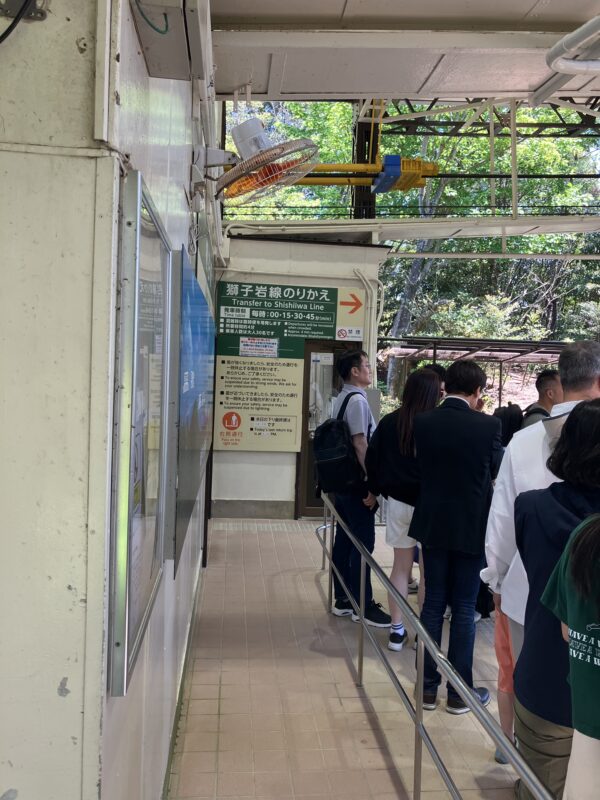

ロープウェーは二段階に分かれていて、乗り換えて頂上を目指します。

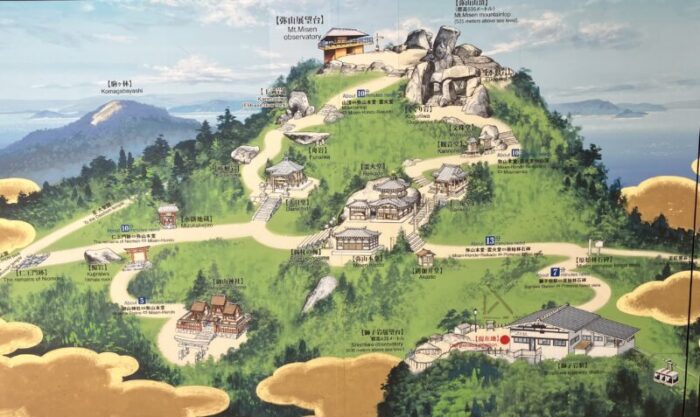

ロープウェーを下りたら、次はどこへ行けばよいのでしょう?

獅子岩展望台までは数分です。

しかし、目指すは弥山山頂です。

看板の遥か向こうに、展望台らしきものが見える。

霊火堂まで20分、弥山山頂まで30分です。

脇の道を進んでいきます。

最初は下りますが、途中から上りが続き、結構キツイ道のりとなります。

所々、休憩しながら、登っていきます。

まずは、霊火堂・本堂に到着です。

約1200年消えずに続いていると云われている、「消えずの火」。

鉄窯の湯を飲むと万病に効くと伝えられているので、健康長寿を願い飲みました。

自動販売機では300円で飲み物が販売されています。

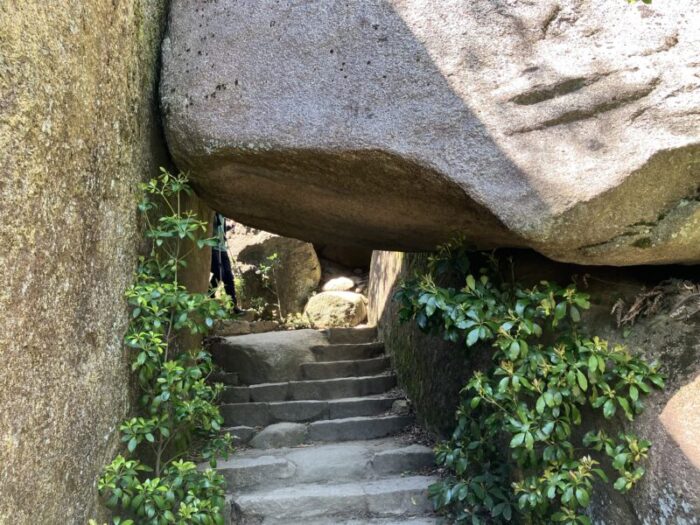

さらに頂上を目指します。

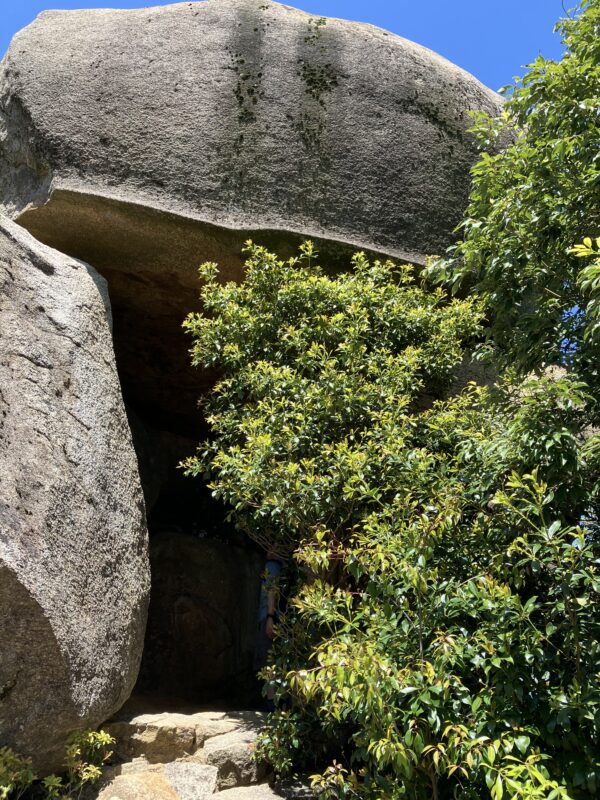

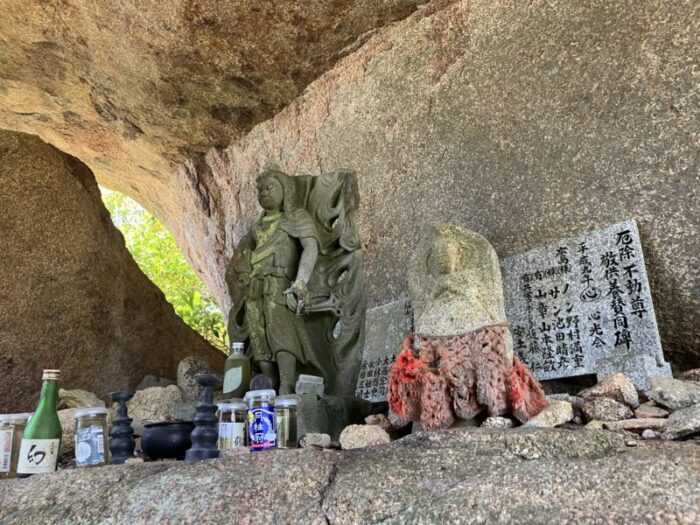

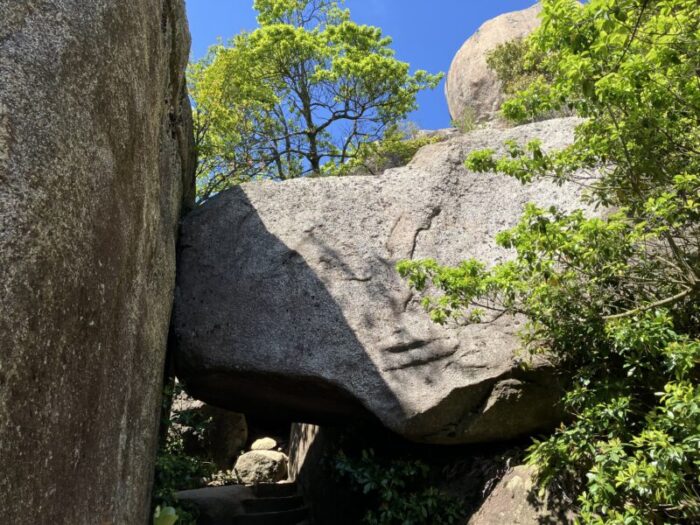

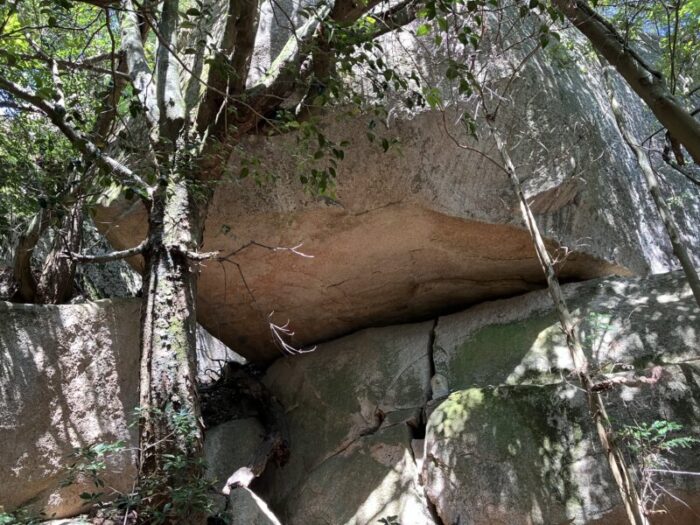

不動岩

くぐり岩

弥山頂上展望台です。

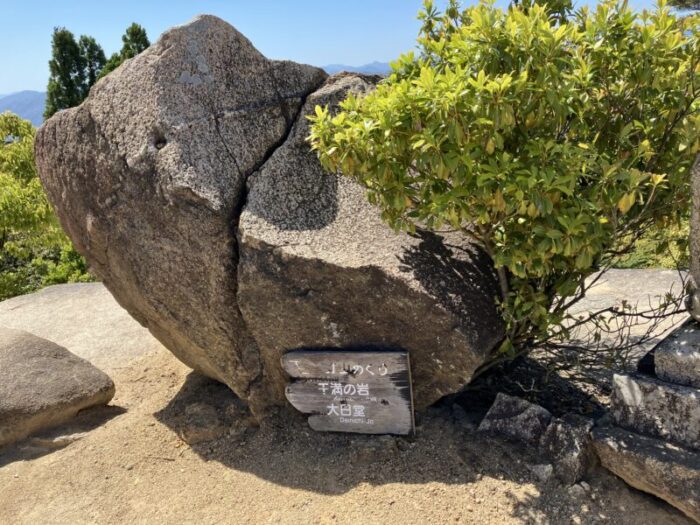

干満岩

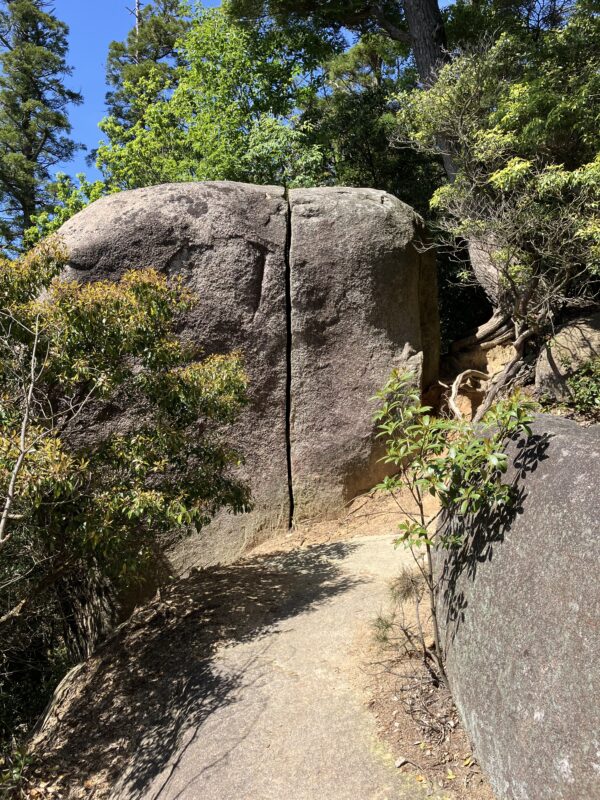

刀で割ったかの様に、見事に真直ぐ半分に割れています。

船岩

霊火堂まで戻ってきて、ロープウェー乗り場まで下山します。

無料バス乗り場まで戻ってきました。

また、行列に並び、人数を数えてみると、28番目じゃないですか。

今度もギリギリ乗れると思っていたら、前の人で満席となってしまいました。

帰りは徒歩で下まで行きました。

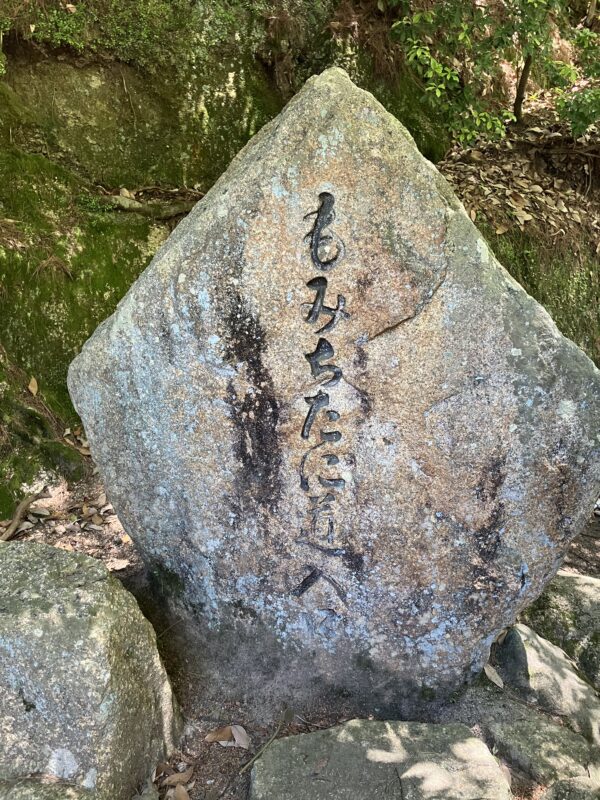

途中、滝があったり、シカがいたりと紅葉の時期は最高の景色となるでしょう。

まとめ

広島県最強のパワースポットを巡りました。

厳島神社・大鳥居は有名ですが、弥山山頂を目指して、霊火堂・展望台へ行ってみてください。

山頂までの道のりは大変ですが、最高の景色が待っています。

ぜひ、宮島を満喫してみてください。