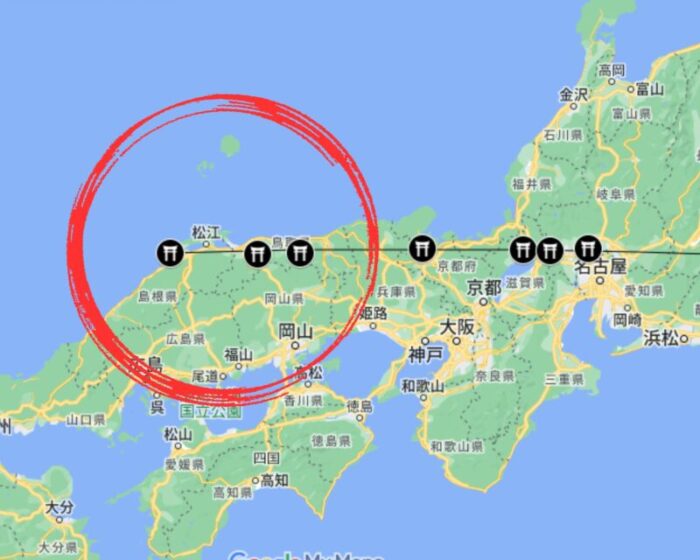

春分・秋分の日に、太陽が沈む聖なる場所【出雲大社】(「いづもたいしゃ」正式には「いづもおおやしろ」)は、日本神話に登場するオオクニヌシノミコト(大国主命)を祀る神社で、その創建は神代の時代にさかのぼるとされています。

また、【大山】は鳥取県に位置する標高1,729メートルの山で、中国地方最高峰として知られています。

美しい自然景観と豊かな歴史・文化を有していて、西の富士山とも呼ばれているほどです。

さらに、【三徳山】は「投入堂」で有名である。

断崖絶壁に建てられた木造の建物は、まるで岩壁に投げ入れられたように見えることから、その名が付けられました。

「御来光の道」として西日本エリア最後の「日の沈む聖なる出雲大社」を巡ります。

レイラインについては下記を参考にしてください。

出雲大社

今回、出雲大社では参拝と「お清めの砂」を頂こうと思います。

【出雲大社での参拝方法】

二礼四拍手一礼(一般的な神社では二礼二拍手一礼)

古来より「八」という数字は無限を表す数字として考えられています。

最も重要な祭祀は八拍手で行われているそうです。

「四」はその無限数字である「八」の半分ということから、普段は神様への称賛を祈願し、略式で四拍手としています。

【お清めの砂を頂く方法】

稲佐の浜の砂を素鵞社で清められた砂と交換する。

稲佐の浜は10月(神在月)に全国から集まる神様をお迎えする浜です。

旧暦の10月を指す言葉は「神無月」と言いますが、出雲では「神在月」といいます。

旧暦の10月に出雲では、神様が集まってくる(存在している)ことより、神在月と呼ばれています。

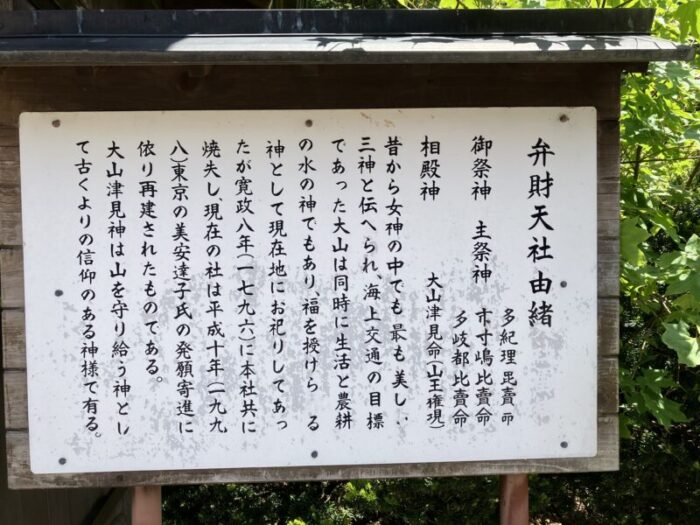

稲佐の浜の弁天島の社に参拝をして、波打ち際の砂をいただきましょう。

出雲大社(素鵞社)の御砂は「お清めの砂」と呼ばれ、厄除けなどの御利益があると言われています。

稲佐の浜の砂を出雲大社の素鵞社にて、清められた砂と交換して持ち帰ります。

自宅の四隅に砂を盛り、邪気払い、開運招福を願いました。

稲佐の浜

まずは稲佐の浜へ向かいます。

稲佐の浜は、日本の島根県出雲市に位置する海岸で、出雲大社から西に約1kmの場所にあります。

この浜は、出雲神話や古代の信仰において重要な役割を果たしており、特に神話的な意義が深い場所として知られています。

稲佐の浜は、日本神話の中で特に「国譲り神話」に関連しています。

この神話によれば、天照大神の命を受けた天孫(天の神の子孫)が地上に降り立つ際、地上の神々との交渉が行われた場所とされています。

ここで、大国主命が天照大神の使者である建御雷神と国を譲ることについて話し合ったと言われています。

出雲大社 本殿

波打ち際の砂を持って、出雲大社へ向かいます。

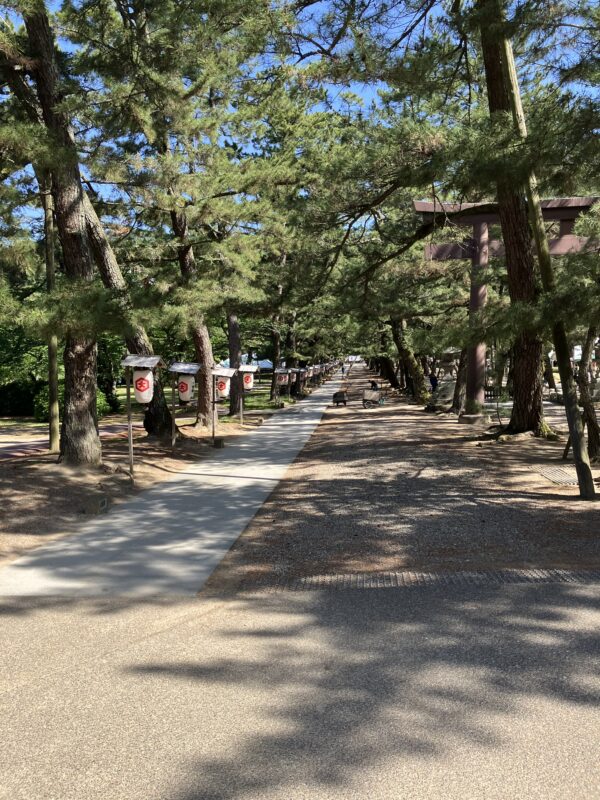

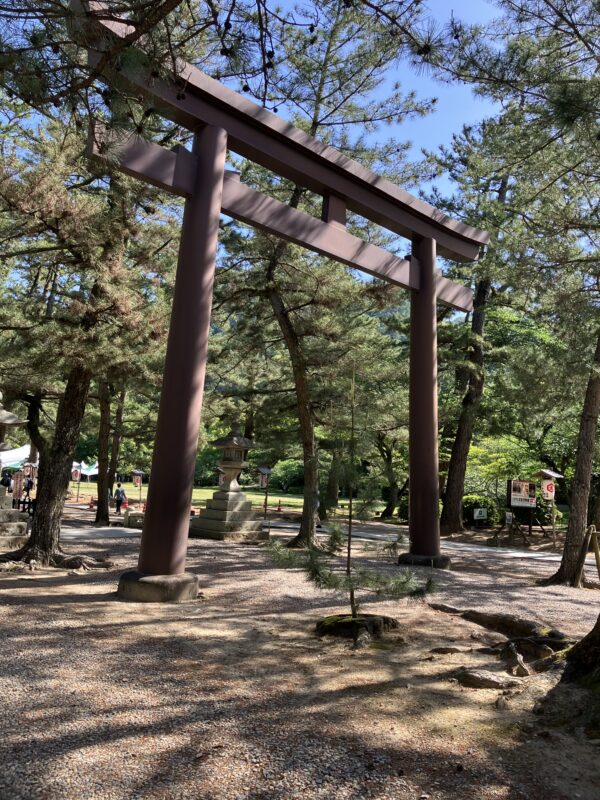

参拝者用大駐車場へ車を止めてから、勢溜の大鳥居へ向かいます。

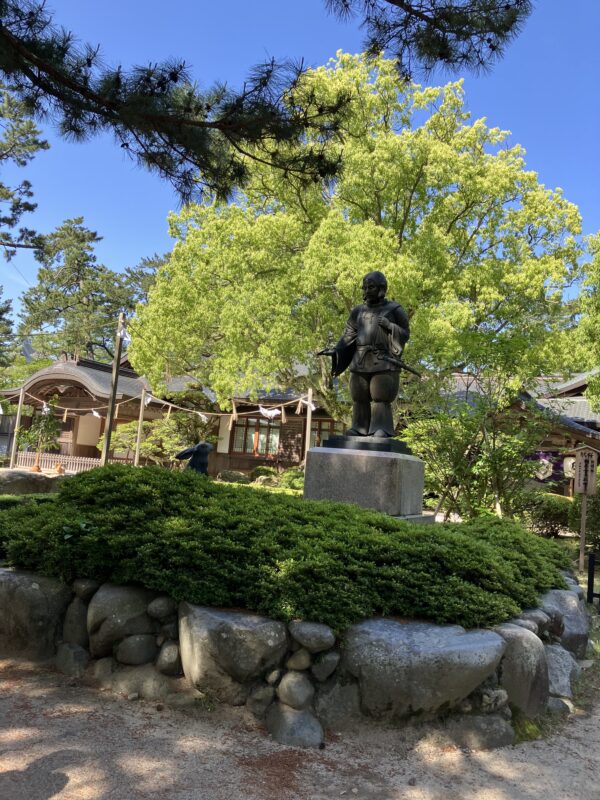

因幡の白兎は、日本の古代神話で、以下のような話です。

白兎は、隠岐の島から因幡の国(現在の鳥取県)に行きたいと思っていました。

しかし、海を渡る手段がなかったため、サメ(ワニと呼ばれることもあります)たちをだまして海を渡ろうとしました。

白兎は、サメたちに「君たちの数を数えたい」と言い、サメの背中を次々と飛び越えていきました。

でも、最後のサメに本当のことを話してしまい、怒ったサメに皮を剥がされてしまいました。

痛みに苦しむ白兎は、ちょうどその時通りかかった八十神(多くの神々のこと)という神々の兄弟たちに出会いました。

彼らは白兎に、海水で体を洗い、風に当たるといいと言いました。

白兎がその通りにすると、さらに痛みがひどくなってしまいました。

その後、大国主命という優しい神が通りかかり、白兎に正しい治療法を教えました。

大国主命は、白兎に真水で体を洗い、蒲の花粉で体を覆うように指示しました。この治療法で、白兎はすぐに回復しました。

助けられた白兎は、大国主命に感謝し、「あなたは八上比売という美しい女性と結婚するでしょう」と予言しました。

実際にその後、大国主命は八上比売と結婚しました。

このお話は、他人を助ける優しさと、正しい知識を持つことの重要性を教えてくれる物語です。

大国主命の優しさと賢さが強調されています。

参拝は二礼四拍手一礼で行います。

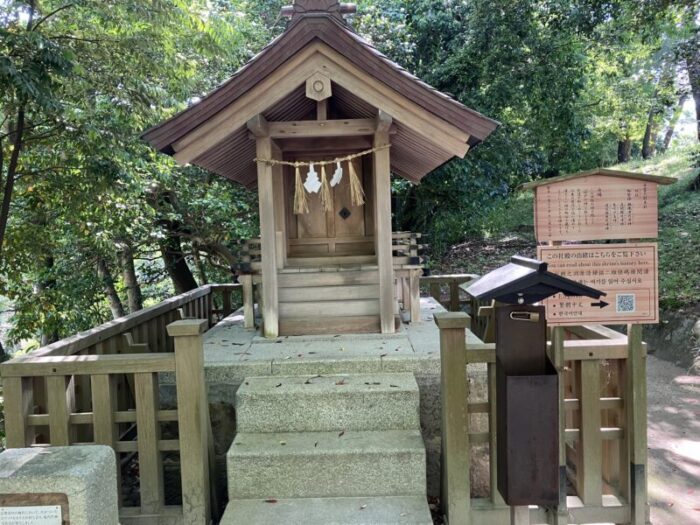

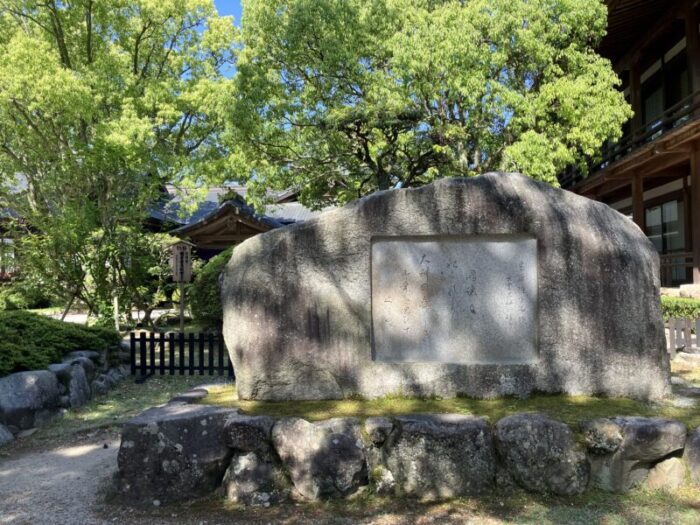

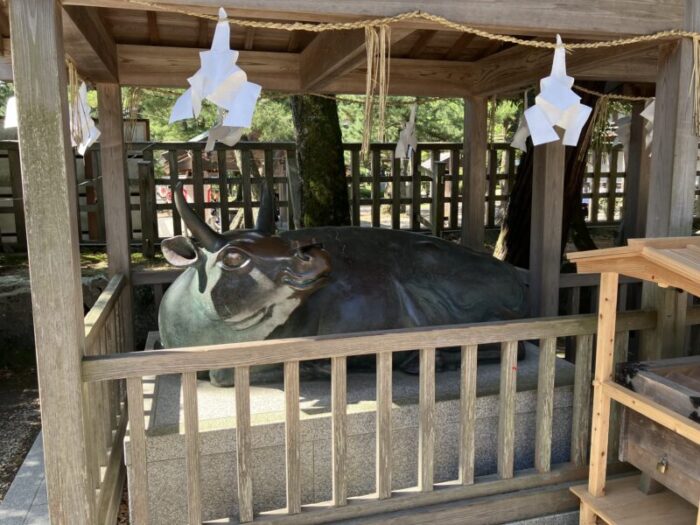

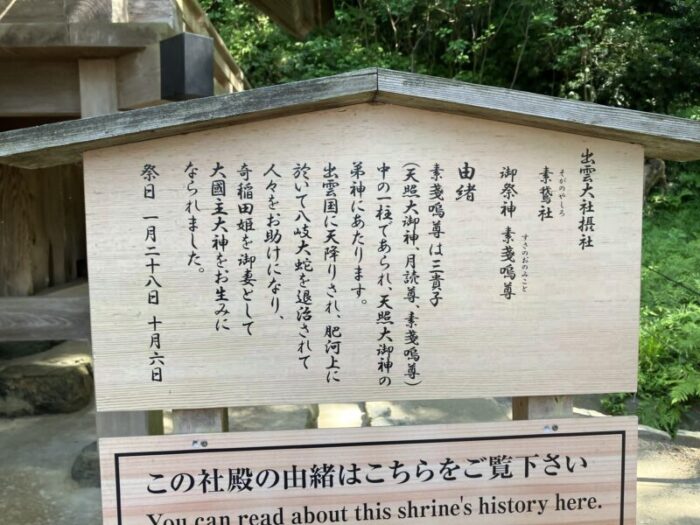

素鵞社

本殿での参拝が終わったら、素鵞社へ向かいます。

稲佐の浜から持ってきた砂をここで交換します。

持ってきた砂より少なく持って帰るのが、マナーです。

神楽殿

大しめなわで有名な神楽殿です。

神楽殿は、神楽という日本の伝統的な舞踏や音楽の奉納を行うための建物で、特に出雲大社の神楽殿はその大きな「注連縄」で知られています。

神楽殿の最大の特徴は、入り口に掛かる巨大な注連縄です。

この注連縄は日本一の大きさを誇り、長さ13.5メートル、重さ5.2トンもあります。

注連縄は神聖な場所を示し、悪霊を遠ざけるための結界としての役割を持ちます。

キララ多岐での夕日

キララ多岐の最大の魅力は、その美しい夕日です。

晴れた日の夕焼けは、空を赤く染める壮大な光景が広がります。

「日本の夕日百選」にも選ばれている場所で波の音、夕日がマッチして癒されるひと時を過ごすことが出来ます。

のどぐろ日本海で夕食

出雲市駅の近くにある「のどくろ日本海」は高級魚「のどくろ」をリーズナブルに食べることが出来る居酒屋です。

週末は混雑しているので、予約をしないと入れないほどです。

金曜日の夕方4:30に予約の電話を入れたのですが、「のどくろ日本海」は満席でした。

しかし、姉妹店「すし居酒屋 日本海」は予約できました。

「すし居酒屋日本海」は「のどくろ日本海」と同じ料理を提供してくれるので、「のどくろ日本海」が満席の場合は、「すし居酒屋日本海」に確認してみてください。

のどくろの姿造り。

口の中を覗いてみると、名前の通り奥の方が黒くなっていました。

焼き岩ガキ。

のどぐろの焼き物。

「赤天」はちょっとピリ辛ですが、ビールに合います。

これが有名な「のどぐろ丼」です。

「しじみの味噌汁」と「サラダ」

「出雲そば」

大山

日本四名山(富士山・立山・御嶽山・大山)に数えられる霊山。

大山寺参拝駐車場へ向かいましたが・・・・。

大山寺までの参道は通行止めになっていました。

大山寺駐車場までの参道は通行止め(土・日AM10:00以降)

コモレビトで駐車場可能か確認して駐車させてもらいました。

また、荷物を200円で預かってもらえたので、お願いしました。

残念ながら、ジビエフード&カフェは定休日。

ここまで車で上がってくることが出来ませんでした。

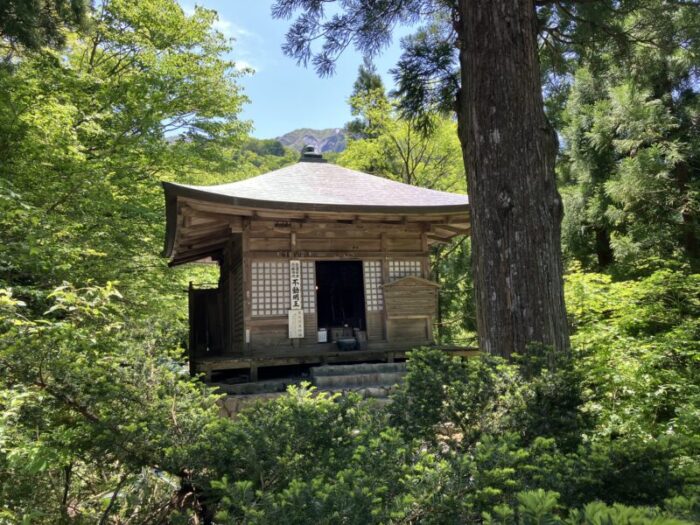

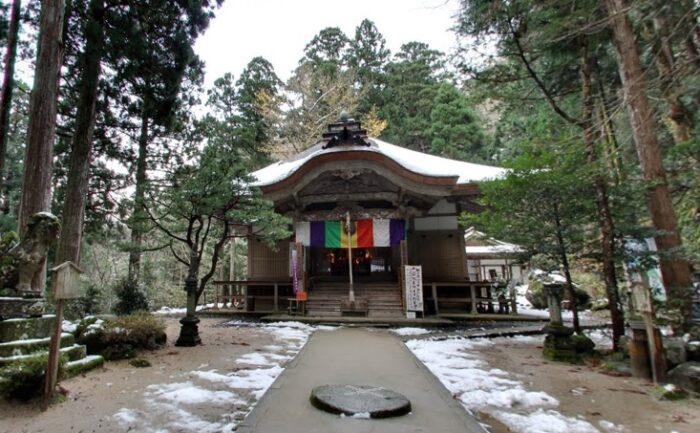

大山寺

大山寺

山岳信仰による修験道の修行場として栄えた大山寺。

平安時代以降、山岳信仰の仏教化が進むにつれて寺院が増え、比叡山、吉野山、高野山に劣らないほどの隆盛を極めていました。しかし、明治初期の神仏分離・廃仏毀釈をきっかけに衰退の一途をたどります。

本堂は、昭和3年の火災で焼失したものを昭和26年に再建したものです。

その後、大山寺本堂と鐘楼は、平成29年10月に文化財として国に登録されました。

参拝拝観料金大人…300円

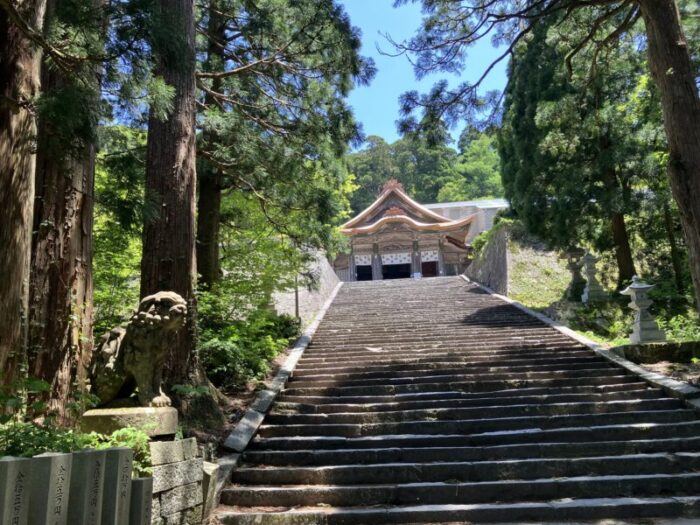

大山寺から脇道を通り抜けると、大神山神社奥宮へ続く石畳の参道へつながります。

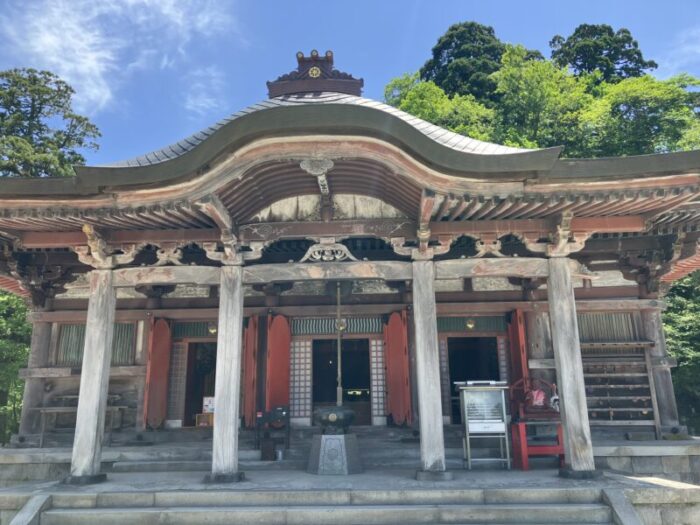

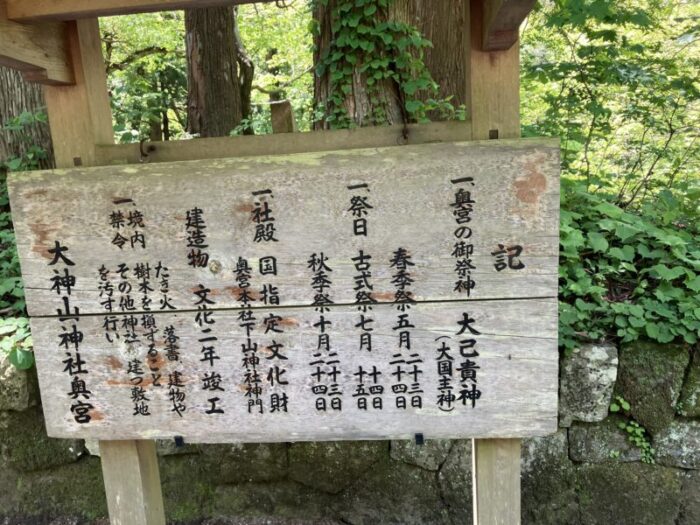

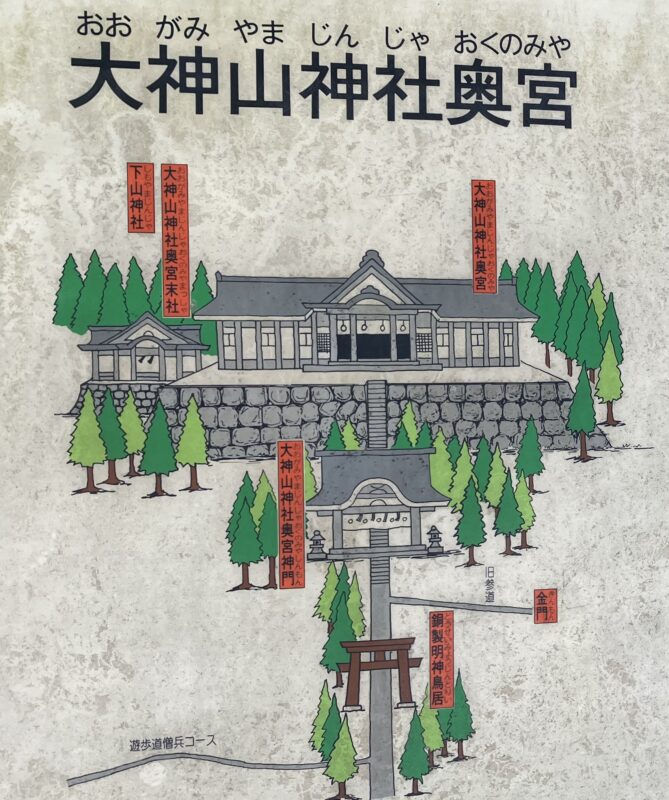

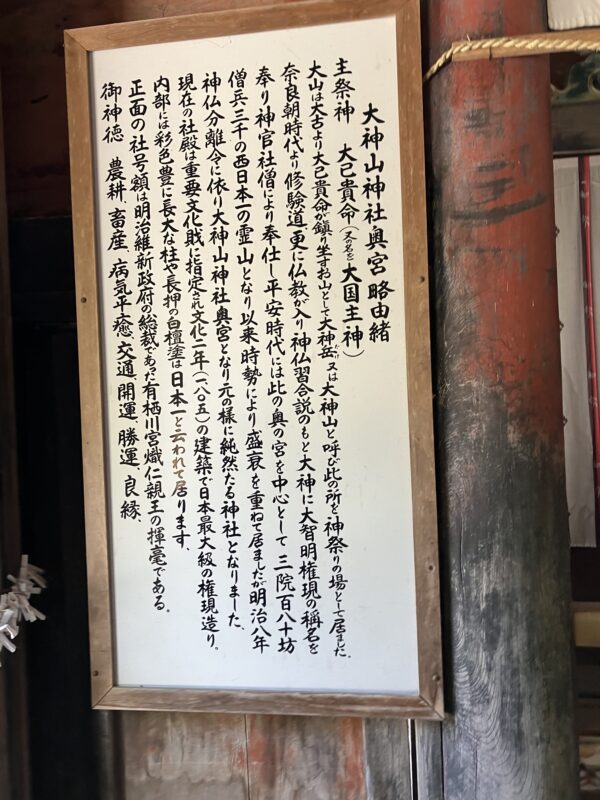

大神山神社奥宮

大神山神社 奥宮

石畳の参道は大神山神社奥宮へ続きます。

この石畳の参道は日本一長いと言われています。

参道は約700メートルの長さがあり、石畳で舗装されています。

参道の両側には巨木の杉並木が立ち並び、まるで神聖なトンネルをくぐるような感覚を味わえます。

この石畳の参道は、日本でも珍しい風景で、神秘的な雰囲気を醸し出しています。

大神山神社奥宮の社殿は、壮大な銅板葺きの入母屋造りで、日本最大級の規模を誇ります。

この形式の社殿は他の神社ではあまり見られないもので、重厚かつ荘厳な雰囲気を持っています。

1805年に再建されたこの社殿は、国の重要文化財に指定されており、その美しさと歴史的価値が認められています。

大神山神社奥宮は、大山が古くから修験道の霊場として信仰されていたため、修験道との深い関わりを持っています。

神仏習合の時代には、大山寺とともに神仏習合の中心地となり、多くの修験者や信者が訪れました。

この歴史的背景は、現在でも神社の祭事や建物に影響を与えており、他の神社にはない独特の宗教的文化が見られます。

大神山神社奥宮の主祭神は大己貴命であり、この神は国土開発や医薬、縁結びの神として知られています。

他の神社でも祀られていることがありますが、大神山神社奥宮では特にこの神への信仰が厚く、縁結びや商売繁盛など、具体的な御利益を求める参拝者が多いです。

当社は、古代、中世に修験霊場として栄えた大山寺の大智明権現社として大山信仰の中心であったが、明治の神仏分離により大神山神社奥宮となった。

当地はかつて大山寺の諸堂・諸院が立ち並んでいた地域の最奥にあたり、文化2年(1805)に建てられた現在の社殿は、京都と地元の二人の大工棟梁により建てられ、同じ幅の本殿、幣殿、拝殿に長大な翼廊がとりつくのが特徴である。

本殿内部は素木であるが、本殿正面の向拝や、本殿と幣・拝殿が一体化した複合社殿で、現在の奥宮社殿より古い形式を留めていると考えられている。

幣殿の天井に草花の絵を描くほかは素木のままとし、本社社殿と差異をみせている。

奥宮は境内の環境もよく、社殿は規模雄大な複合社殿で、意匠・技法もすぐれた江戸時代後期を代表する神社建築であり、末社も合わせて価値が高い。

大山のもひとり神事

毎年7月14日、15日に大山で行われる神事、「もひ」とは水の古語で、文字通り水を取るための神事である。

14日に大神山神社奥宮で夕祭が行われた後、15日深夜1時半の派遣祭を経て大山山頂へ向かい、頂上付近の石室で神祭執行後、霊水と薬草を採取する。

江戸時代は、大山寺により写経と経筒埋納を伴う弥山禅定として行われていたが、廃仏毀釈を受けて現在の大神山神社奥宮を主体とする形に変わった。

大山山頂で霊水と薬草を採取することから大山の原初信仰を残している点、廃仏毀釈という大きな変化を受けながらも行事が続けられている点で、貴重な無形民俗文化財といえる。

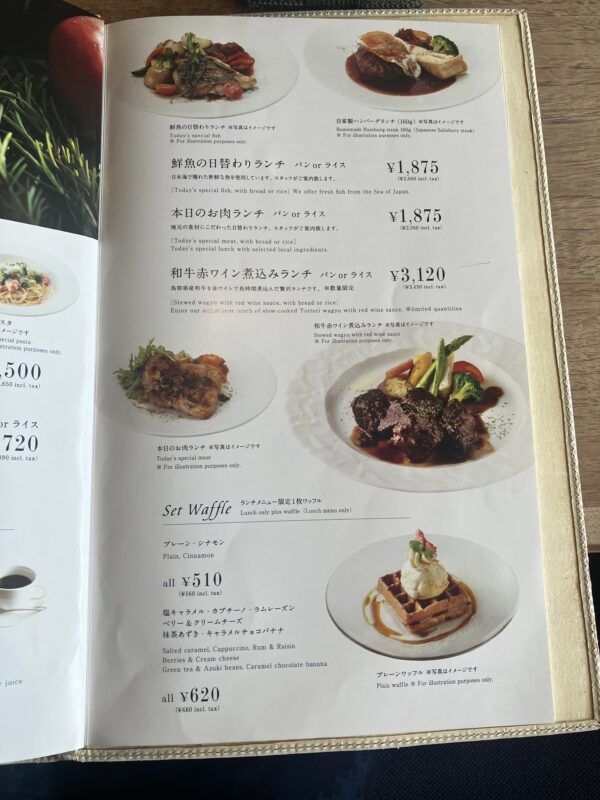

大山周辺おすすめランチ

我が家で候補にあげたお店は4カ所です。

土曜日のランチということで、予約無しでは入れないお店が多いので注意してください。

コモレビト ジビエフード&カフェ

土曜日は定休日となっていました。(水曜日、木曜日、土曜日 定休)

スタッフ不足のため、土曜日もしばらくの間、定休日になっています。

お手隙の時に

直接、お店へ行ったのですが、駐車場に空きがありません。

お店で入店可能か確認したら、本日は予約でいっぱいでした。

Cafe ふるーるの丘

電話予約しよとしたのですが、「しばらくの間休業します」とのアナウンスが流れます。

ホームページを確認したら、「しばらくの間臨時休業とさせていただきます」とありました。

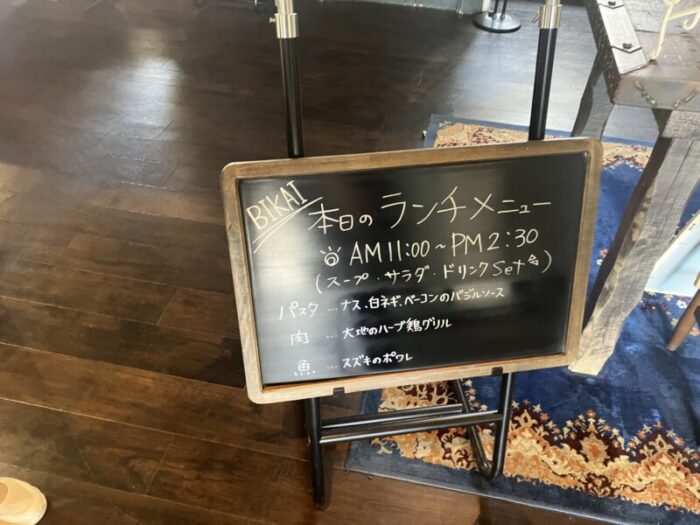

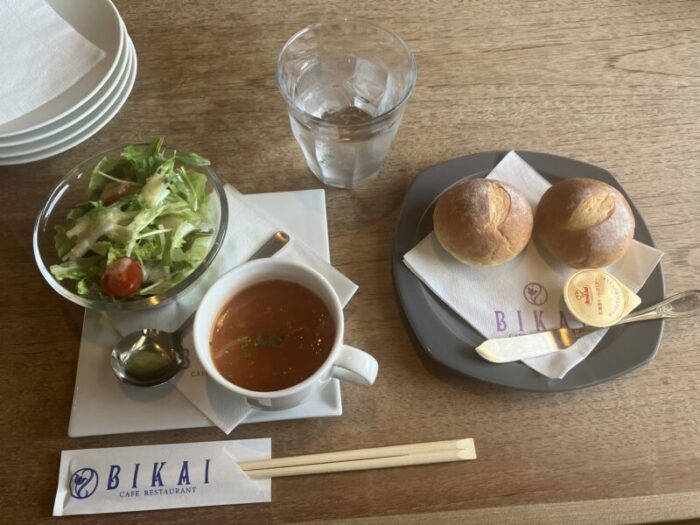

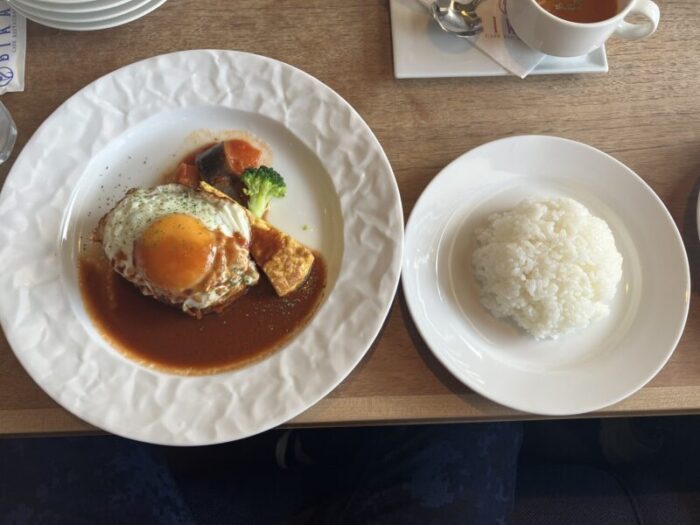

BIKAI

13:00をまわっていましたが、電話予約OK。

さっそく、お店へ向かいます。

海の見える素敵なお店でした。

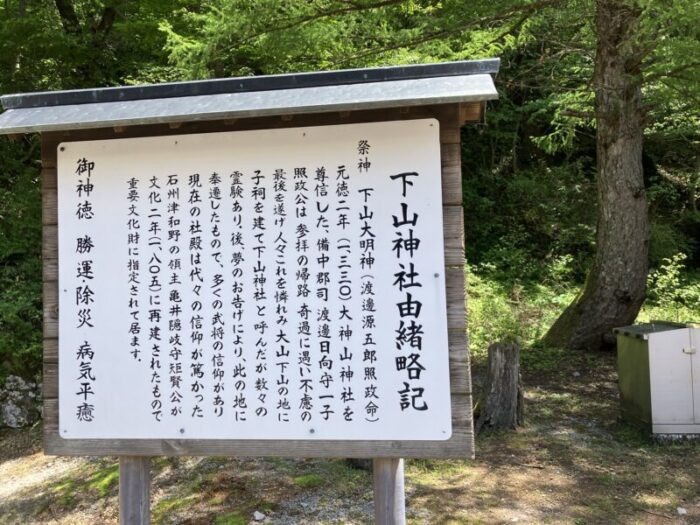

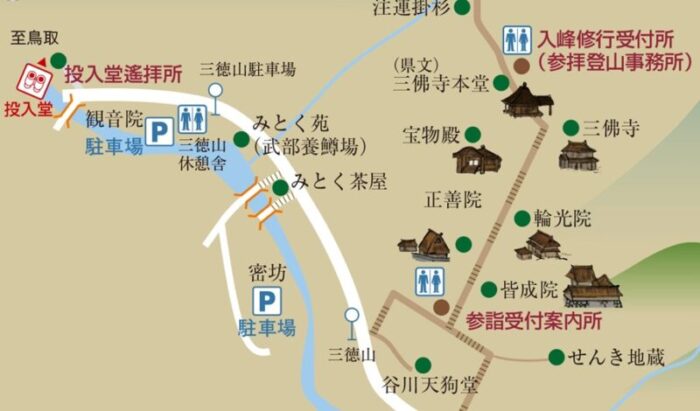

三徳山

三佛寺

三朝町の日本遺産

三朝町の日本遺産「六根清浄と六感治癒の地~日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉~」は、修験(三徳山)と温泉(三朝温泉)の関係を表現しており、平成27年(2015)に国(文化庁)によって認定された。

「三徳山」は、山岳修験の場として旧急峻な地形と、神仏習合の特異な意匠・構造を持つ堂宇とが織りなす独特の景観を有し、人を寄せ付けない厳かさは1300余年にわたって畏怖の念を持って守られ続けている。

「三朝温泉」は、源義朝の家来である大久保左馬之助(さまのすけ)が三徳山参詣の折、白狼を助けたことで妙見菩薩から示された温泉(白狼伝説)とされ、三徳山参詣に際し、心身を清める拠点として参詣者を900余年にわたって癒し続けてきた。

三徳山信仰と三朝温泉の深いつながりは、三徳山炎の祭典(10月)や花湯祭(5月)など、祭事の折に伺うことができる。

今日、三徳山参詣は、断崖絶壁での参拝により「六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)」を清め、湯治により「六感(観・聴・香・味・触・心)」を癒すという、ユニークな世界を具現化している。

国宝投入堂(附 愛染堂)

起源は、役行者が開山した慶雲3年(706)なで遡る(蓮の花びら伝説)と伝わる三徳山三佛寺。

その奥院である国宝 投入堂は平安時代の特徴を有し、笠岩と呼ばれる硬い安山岩と、柔らかい凝灰角礫岩で形成された岩窟を利用した懸造の建築で桧茅葺の屋根は神社の建築様式である流造となっている。

仁安3年(1168)の金剛蔵王権現立像を正本尊とし、合計7体の木造蔵王権現立像や銅鏡などの重要文化財が安置された。(現在は「宝物殿21」において収蔵、展示されている。)

平成13年(2001)には、奈良文化財研究所による年輪年代測定が実施されたことで、現在の建物は平安後期まで遡ることが確認された。

なお、役行者が三徳山を訪れた際に麓でお堂をつくり、大きな掛け声と共に神通力で断崖絶壁の岩窟にお堂を投げ入れたことから、「投入堂」と呼ばれるようになったとの伝説がある。

※文化財指定名称は「三仏寺奥院(投入堂)」

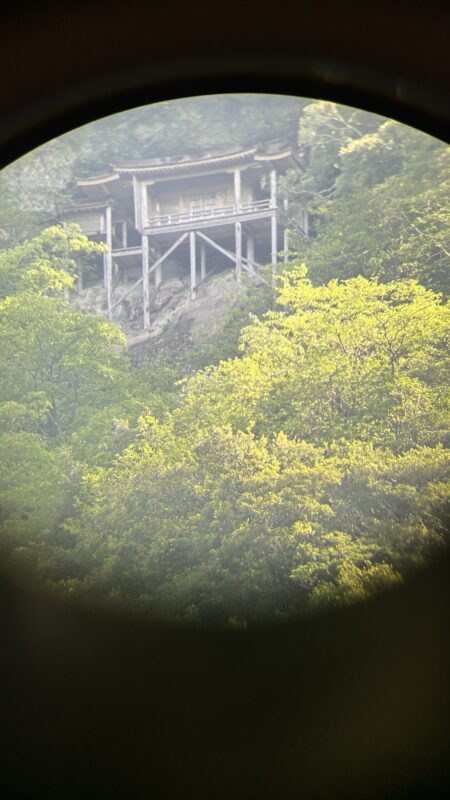

投入堂遥拝所

投入堂までは険しい山道を登る必要があります。

登山未経験の方にはハードルが高いため、登山が出来ない方でも遥拝出来るように「投入堂遥拝所」が設置されました。

投入堂遥拝所からは、険しい断崖に建つ「三徳山三佛寺投入堂」(みとくさんさんぶつじなげいれどう)を無料望遠鏡で遠くから見ることができます。

この絶景は、まるで岩壁に投げ込まれたような堂の姿を望むことができます。

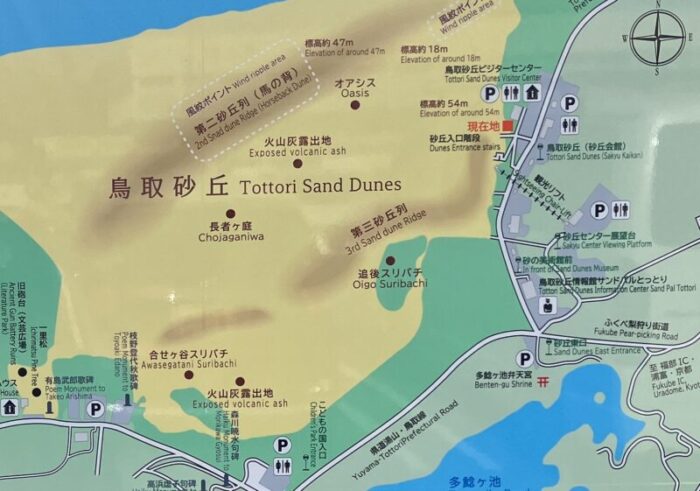

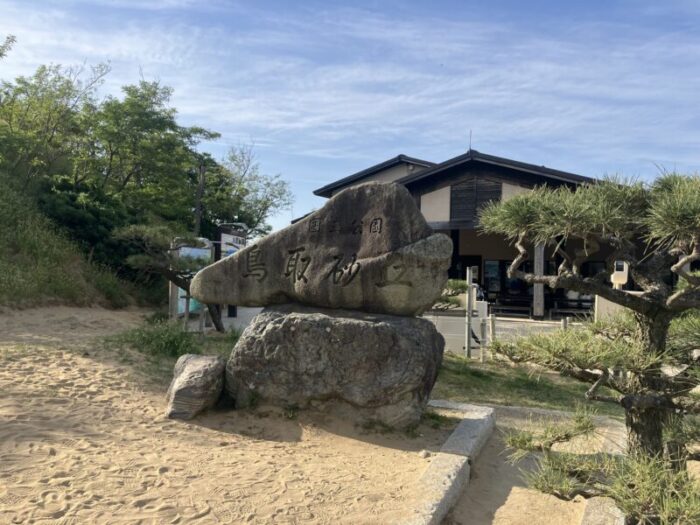

鳥取砂丘

鳥取砂丘は日本最大の砂丘であり、その中で特に有名な地形には「馬の背」、「すりばち」、そして「オアシス」があります。

「馬の背」は、鳥取砂丘の象徴とも言える最も高い砂丘の名称です。

高さは最大で約47メートルにも達し、鳥取砂丘の中で最も見晴らしが良い場所です。

馬の背の名は、その形状が馬の背中のように見えることから名付けられました。

砂丘の頂上に登ると、日本海や周囲の砂丘の広がりを一望することができ、特に日の出や日の入りの時間帯には美しい景色が広がります。

「すりばち」は、砂丘の中に自然に形成されたくぼ地のことで、その形状がすり鉢に似ていることから名付けられました。

風によって砂が掘り下げられ、深いくぼ地が形成されることでできたものであり、その深さや大きさは場所によって異なります。

すりばちは訪れるたびに形が変わることがあり、自然の力を実感できる場所です。

また、風の強い日には砂の移動が活発で、すりばちの形が劇的に変わることもあります。

「オアシス」は、鳥取砂丘の中心部に位置する湧水地です。

砂丘の中に水が溜まってできた池で、砂丘地帯においては非常に珍しい存在です。

周囲が乾燥した砂漠のような環境である中、オアシスだけが緑に囲まれているため、訪れる人々にとっては癒しの場所となっています。

オアシスの水は地下水が湧き出しており、一年を通して水が絶えることはありません。

周囲には植物も生息しており、鳥取砂丘の中で特に異質な環境を形成しています。

鳥取砂丘会館の駐車場が空いていれば、無料で駐車することが出来ます。

馬の背まで行って、日本海と砂漠の幻想的な景色を見ようと思いましたが、体力的にこの高低差と砂の距離を歩くのは厳しいと判断して、断念しました。

鳥取砂丘会館で梨ソフトクリームと梨ジュースを味わいました。

まとめ

レイラインを巡る旅も第6回目となり、太陽の沈む聖なる場所である出雲大社(稲佐の浜・素鵞社)をスタートし、西の富士山とも呼ばれる大山(大山寺・大神山神社奥宮)、三徳山(三佛寺・投入堂)まで足をはこびました。

最後に鳥取砂丘を観光し、キララ多岐では日本海に沈む夕日を拝むことが出来ました。

レイライン「御来光の道」も残すは関東エリアとなりました。

第1回~第5回までは下記を参考にしてください。