江戸時代にお伊勢参りが大流行し、全国から一斉に伊勢神宮へ参拝するという現象が起きました。

そんな中、江戸周辺では「東国三社巡り」も盛んに行われていたそうです。

昔は江戸から川沿いに三社があることから、船で巡ったと言われています。

関東地方の地震を抑えていると言われている「要石」が鹿島神宮(凹形)・香取神宮(凸形)にあり、見えているのは小さなものですが、地中深くまで大きなものが埋まっていると言われています。

東国三社巡りを行い開運パワーを頂きましょう!

鹿島神宮は太陽の道として有名なレイライン上に位置しています。

鹿島神宮(かしまじんぐう)

鹿島神宮御由緒

御祭神 武甕槌大神

社格 勅祭社・別表神社・常陸国一之宮・旧官弊大社

創建 皇紀元年(紀元前660年)

例祭日 九月一日

境内地 二十一万坪

御由緒

神代の昔、天照大御神の命を受けた武甕槌大神は香取の経津主大神と共に出雲国へ向かわれ、国譲りを成就し皇孫の国たるべき日本の建国に挺身された。

とりわけ東国における神功は大きく、関東開拓の礎は遠く大神にさかのぼる。

初代・神武天皇はその後東征なかばにおいて思わぬ窮地に陥られたが、大神の「韴霊剣」の神威により救われた。

皇紀元年、紀元前660年の頃と言われる。

以来、皇室を始め藤原氏等の崇敬も篤く、中世・近世には源頼朝、徳川将軍家等の祈願や寄進が寄せられた。

そして江戸時代に利根川から江戸を結ぶ水運が開かれると東国三社参り(鹿島・香取・息栖)が流行、庶民にも鹿島信仰は広まり、現在に至るまで東国最大最古の神社として朝野の崇敬を集めている。

鹿島神宮は武甕槌大神を御祭神とする常陸国一宮です。

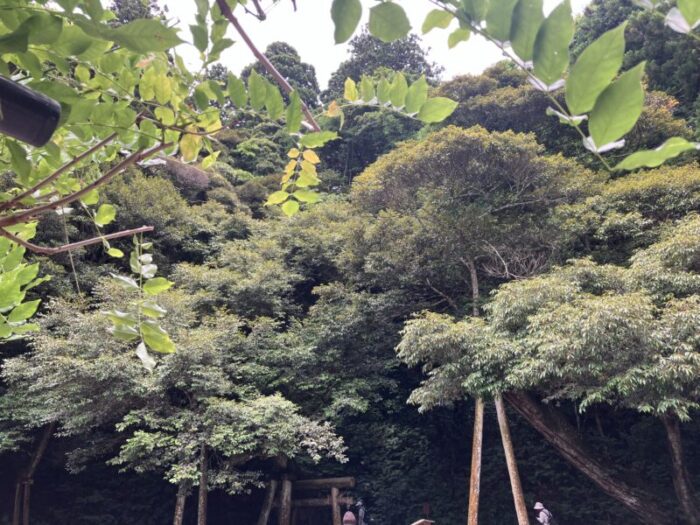

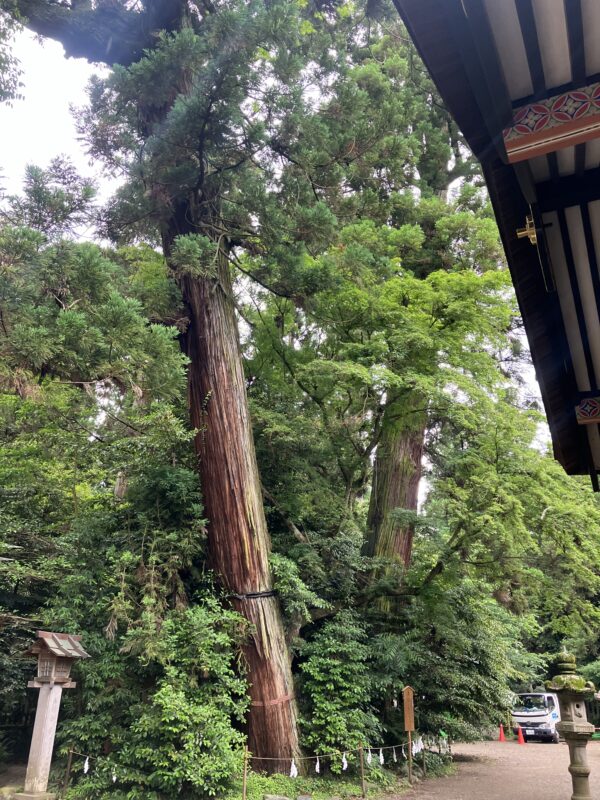

江戸時代に建立された社殿などが国の重要文化財に指定されている他、境内が国史跡に神域を覆う樹叢が茨城県の天然記念物に指定されています。

樹叢は、神々のいます場所として昔から大切に守られ、参道にはスギやスダジイなどの巨樹が立ち並び、広大な神域には、約600種に上る植物が生育しています。

また、野鳥の数も多く、鹿島鳥獣保護区・鹿島特別保護区にも指定されています。

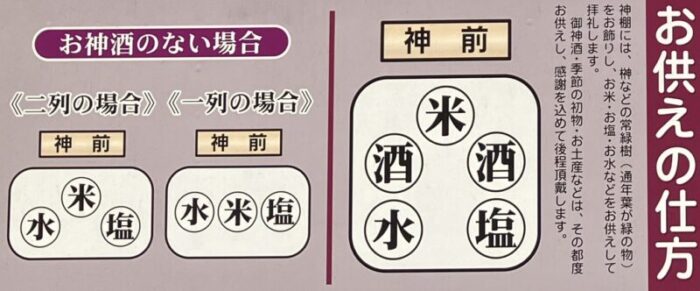

神棚・お札のまつり方

古来より神棚は、家庭円満・家内安全を祈願し、その家族を一年を通して見守ってくださる処として日本人の心の拠り所とされて参りました。

位置と方角

神棚は明るく清潔な場所の目線より少し高い位置におまつりします。

一般的には、お札が南か東の方向に向く場所へおまつりしますが、各ご家庭の間取りによっては、おまつりするのに相応しい、家族が親しみを持ってお参りできる場所であっても良いでしょう。

※神さまの新しいお力を頂くため、お札は年の初めに交換します。

※古いお札は神宮へ納めてください。お焚き上げ致します。

※喪中の方は、神棚に白紙を貼りお参りを中止します。(期間は五十日間です。)

※やむを得ず、神事に参加する場合はお祓い(服除け)を、お受けください。

鹿島神宮正面より少し離れた場所に、平日無料の市営駐車場があります。

鹿島神宮までは徒歩5~10分程度。

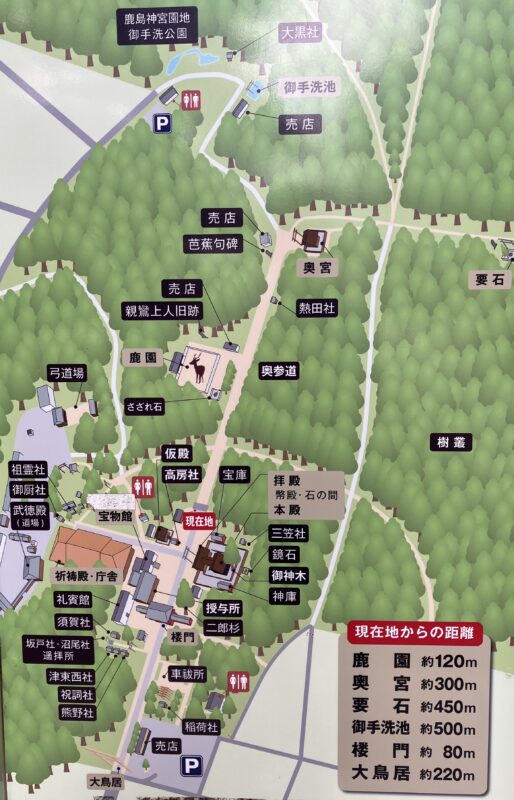

各社殿

幣殿・拝殿

本殿・石の間・幣殿・拝殿の4棟からなる社殿は、元和五年(1619)、徳川二代将軍の秀忠公が寄進したもので、重要文化財に指定されています。

本殿は参道から見て一番奥にある三間社流造の建物で、御祭神の武甕槌大神をお祀りしています。

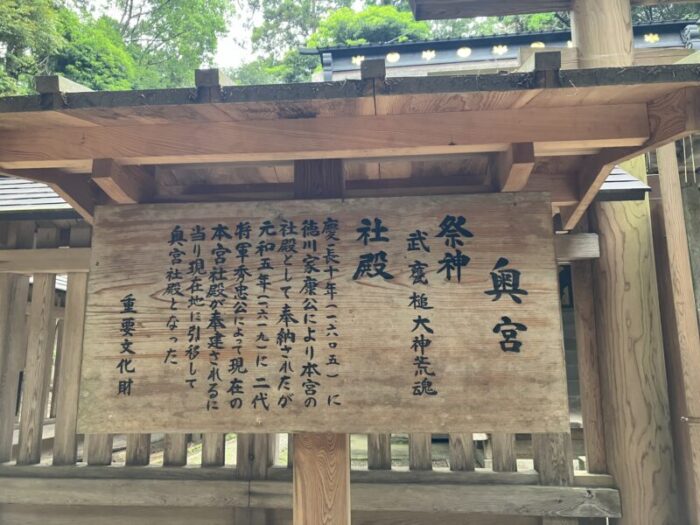

奥宮

現在の社殿は、慶長十年(1605)に徳川家康公が関ケ原戦勝の御礼に現在の本殿の位置に本宮として奉納したものを、その十四年後に新たな社殿を建てるにあたりこの位置に遷してきたものです。

楼門

日本三大楼門の一つに数えられる楼門は、高さ約13メートル、重要文化財に指定されています。

寛永十一年(1634)、水戸徳川初代藩主の頼房公により奉納されました。

「鹿嶋社楼門再興次第記」によれば、三代将軍家光公の病気平癒を頼房公が大宮司則広に依頼し、家光公が快方に向かった為に奉納されたとあり、浅草の水戸藩下屋敷で130余人の大工が切組み、船筏で運んで組み立てました。

昭和十五年の大修理の際丹塗りとし、昭和四十年代に檜皮葺の屋根を銅板葺にしました。

茅の輪くぐり神事「夏越の大祓」

- 正面にて一礼 茅の輪をくぐり左へ回ります。

- 正面に至り一礼 茅の輪をくぐり右へ回ります。

- 正面に至り一礼 茅の輪をくぐり左へ回ります。

- 正面に至り一礼、もう一度くぐり社殿へお進み頂きご参拝ください。

水無月(六月)大祓茅の輪くぐり

鹿島神宮では六月と十二月の末日に神社で行われる大祓式のうち六月を水無月祓として茅の輪を潜り罪けがれを祓い清める古儀があります。

この茅の輪を潜り人形(ひとがた)に罪けがれをうつし清浄な心と身体にかえって幸福な半年を過ごされますよう設置するものです。

人形は授与所に置いてありますのでお求めになりましたら署名し身体をなでて納めて下さい。

六月三十日午後三時古式により大祓式を行って皆様の罪けがれを祓い除けます。

武甕槌大神

神武天皇御即位の年に神恩感謝の意をもって神武天皇が使を遣わして勅祭されたと傳える。

神代の昔、天照大御神の命により国家統一の大業を果たされ、建国功労の神と称え奉る。

また、韴霊剣の偉徳により、武道の祖神、決断力の神と仰がれ関東の開拓により農魚業、商工殖産の守護神として仰がれる外、常陸帯の古例により縁結び安産の神様として著名である。

更に鹿島立ちの言葉が示すように交通安全、旅行安泰の御神徳が古代から受け継がれている。

境内案内

奥宮

ここより300メートル

本宮御祭神の荒魂あらみたま(分け御魂のことで躍動する魂のこと)を奉祀する。

社殿は慶長十年(西暦1605)に徳川家康公奉納の旧本殿を元和五年に引遷したもので、明治三十四年国宝指定、現重要文化財

要石

ここより450メートル

奥宮の後方150メートルのところにある石で別名を山の宮、御座石(みましいし)といい幾多の神秘的な伝説がある。

特に地震を起す大鯰(おおなまず)を押えているという説話により当地方は大地震にも被害が少ないという。

御手洗

ここより500メートル

奥宮の前の坂を下ったところにある潔斎の池で、古くはこの池のあたりが参道の起点であった。

池の水温は一定して夏は冷たく冬は温かく感じられる。

鹿園

ここより120メートル

御神祭の神使として親しまれている神鹿が三十数頭柵の中に飼育されている。

神鹿について

古くから鹿は鹿島神宮の御祭神・武甕槌大神のお使いであると言われています。

これは国譲りの神話で、天照大御神の御命令を武甕槌大神に伝えに来られたのが、鹿の神霊とされている天迦久神であったことによります。

神護景雲二年(西暦768年)、藤原氏が氏神である鹿島の大神の御分霊を奈良にお迎えして春日大社を創建するにあたり、御分霊を神鹿の背に乗せ奈良へと進みました。

その足跡は、東京都江戸川区の鹿骨鹿島神社を始めとして、東海道を三重県の名張まで言い伝えが残されており、この伝承から奈良の神鹿の起源は鹿島に求めることができます。

鹿島の神鹿は長い間大切に保護されており、一時絶えた時期もありましたが、昭和三十二年、奈良と神田神社から神鹿を迎え現在の鹿園が開園されました。

樹叢

鹿島神宮境内約70ヘクタールに繁茂する植物は一千種の多種にわたり特に南限北限の植物が同生して、植物学上貴重なため県の天然記念物の指定を受けている。

鹿島七不思議

・要石 その根底ふかくて図り知れずという。

・御手洗 池の深さ大人・小人によらず乳を過ぎずという。

・未無川 川の水、流れ行くほど追々かれて行末知らず。

・藤の花 御山の藤の花の多少によりその年の豊凶を予知すること。

・波の音 浪の響が上(北)の方に聞こえれば日和、下(南)に響けば雨降るという。

・根上りの松 すべて御山の内の松、幾度伐れども伐り跡に芽出て枯れることなし。

・松の箸 鹿島の松で作る箸は松脂の出たことなしという。

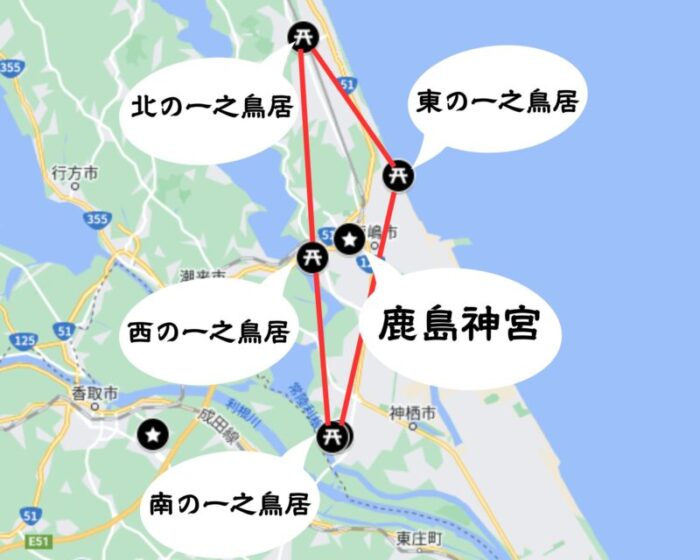

鹿島神宮の鳥居について

【西の一之鳥居】

大船津の一之鳥居は、鹿島神宮に通じる東西南北の四カ所に設けられた一之鳥居の一つで、西の一之鳥居に当たります。

鎌倉時代、鹿嶋の土地隆起により御手洗池近くまで入っていた船の往来ができなくなり、船着き場となった大船津に、僧侶の忍性が鳥居を建てたのが最初とされています。

16118年に徳川二代将軍秀忠が社殿と合わせて奉納した鳥居は水中鳥居で、当時はまさに鹿嶋の玄関口でした。

現在の鳥居は、2013年6月に再建されたもので、水底からの高さが、18.5メートル、幅22.5メートルもあり、水上の鳥居としては厳島神社の高さ16メートルを超え日本最大級の大きさです。

【東の一之鳥居】

鹿島神宮の第一の鳥居は東西南北四カ所に造られており、これらの一之鳥居の内側が神域とされています。

南の一之鳥居は息栖市の息栖神社の前に、西の一之鳥居は大船津の北浦湖面に、北の一之鳥居は神戸の森に、そして東の一之鳥居太平洋に面した明石の浜です。

この浜は鹿島神宮の武甕槌大神が出雲国で大国主命と国譲りの話し合いを終えた後、東国に入り、上陸された神聖な場所と伝えれれています。この東の一之鳥居の前に道しるべの石が立っており、中央には「鹿島大明神」、その左に「北いそはま」(磯浜)、右に「南てうし」(銚子)と刻まれています。裏面に刻まれた年号は風化して判断できませんが、江戸時代における水戸と銚子を結ぶ浜街道の鹿島への分岐点と推察されます。

【北の一之鳥居】

鹿島神宮はかつて東西南北に一之鳥居があった。

東は明石、西は大船津、南は日川、北は当地浜津賀である。

ここ一之鳥居の建立されている周辺は神戸地区といわれ文字通り鹿島神宮への玄関口の意味でその地名が残っている。隣接する戸隠神社の境内は神戸森と呼ばれ黒松の巨木が立ち並ぶ森が形成されていた。

その姿は海上から見ると突出しており沿岸漁業者の漁場の位置取りや海上交通の目印として鹿島神宮の森、筑波山、日立銅山の煙突等との組み合わせで重要な役割を果たしていた。

沖合の海底には神戸根と呼ばれる岩礁群も存在している。

この地方では神戸様という言葉が通用し浜津賀地区をはじめ多くの人々が戸隠神社のことを神戸様と呼んでいる。

一之鳥居は神戸でありその存在は地域の人々の生活や文化等に大きな影響をもたらしてきた。

ここに久しく浜津賀地区関係者が発起し中島ビニール加工様はじめ関係各位に協力を得て一之鳥居を再建することができた。

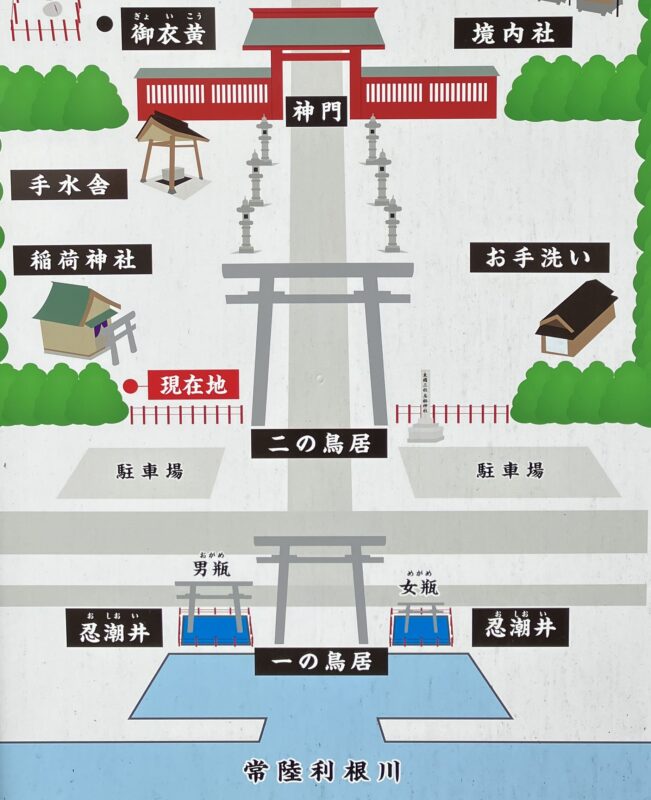

【南の一之鳥居】

南の一之鳥居は息栖神社の一之鳥居として両サイドに「男甕右側」「女甕(めがめ)左側」が有名である。

伊勢神社(鹿島のお伊勢様)

おまつりしている神様は天照大御神です。

この伊勢神社は、明治の時代に伊勢神宮の大宮司をしていた鹿島則文が出身地鹿島へ帰って来た時に、大宮司の御屋敷の中に伊勢の神様をお迎えしておまつりしたのが始まりです。

現在は、当町内が譲り受け、地元の守り神として大切におまつりしています。

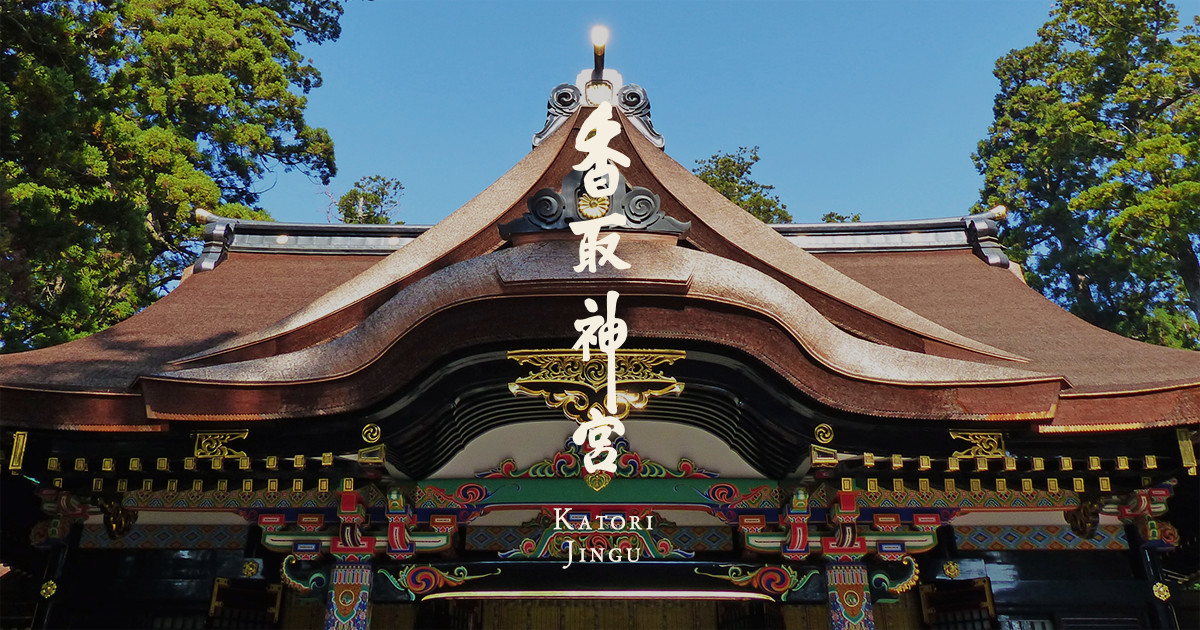

香取神宮(かとりじんぐう)

香取神宮の御由緒

御祭神 経津主大神

大神は天照大神の御神勅を奉じて国家建設の基を開かれ国土開拓の大業を果たされた建国の大功神であります。

故に昔から国民の崇敬非常に篤く、国家鎮護、国家開発の神、民業指導の神、武徳の祖神として廣く仰がれて居ります。

御創祀は神武天皇十八年と傳へられ現在の御社殿は元禄十三年の御造営にもとづくものです。

明治以降は官弊大社に列せられ毎年四月十四日の例大祭には宮中より御使が参向される勅祭の神社であります。

奥宮

当宮の旧参道脇に御鎮座。

御本殿に経津主大神の和御魂を御祀りするのに対し、奥宮には荒御魂を御祀りする。

これは大神の大いなる御働きのひとつで「心願成就」に霊験あらたかである。

現在の社殿は、昭和四十八年伊勢神宮御遷宮の折の古材に依るものである。

御祭神の荒魂は、武勇果敢に円満調和なる和魂の支柱(ささえ)となっている。

また、荒ぶる魂は邪気を祓い霊妙な神気のもと、破邪顕正の働きも活発に開運厄除、心願成就の御加護を得られます。

夏越の大祓

半年間に積もった罪や穢れを祓い清めて幸福な生活を送りましょう。

形代(かたしろ)(紙の人形(ひとがた))に住所・氏名等を記入し息を吹き掛け全身を撫でて、輪の正面から左側・右側・左側へとそれぞれ廻り、もう一度くぐってから神前に参拝します。

その後、授与所の納め箱に形代を納めて下さい。

要石

古伝によればその昔、香取・鹿島の二柱の大神は天照大神の大命を受け、芦原の中つ国を平定し、香取ヶ浦付近に至った。

しかし、この地方はなおただよえる国であり、地震が頻発し、人々はいたく恐れていた。

これは地中に大きな鯰魚が住みつき、荒れさわいでいると言われていた。

大神たちは地中に深く石棒をさし込み、鯰魚の頭尾を押え地震を鎮めたと伝わっている。

当宮は凸形、鹿島神宮は凹形で地上に一部だけをあらわし、深さ幾十尺とされている。貞享元年(1664)三月、徳川光圀公が当宮に参拝の折、これを掘らせたが根元を見ることが出来なかったと伝わる。

日本書記編纂千三百年 ~日本書紀と香取大神~

令和二年は日本の歴史書である『日本書紀』が完成して1300年を迎えます。

日本書紀は奈良時代、天武天皇(40代)の命により変遷が始められ、舎人親王によって撰進された、最初の正式な歴史書(正史)です。

養老四年(720)に完成しました。

全三十巻で、神代から持統天皇(41代)までが取り扱われています。

一方日本書紀と共に「記紀」と称される『古事記』も天武天皇の命で編纂されましたが、こちらは稗田阿礼が口述したものを太安万侶が書き留めたもので、和銅五年(712)に完成、神代から推古天皇(33代)までの全三巻となっています。

どちらも日本の神話が描かれており「記紀神話」とも呼ばれていますが、両者には異なる部分があります。

古事記は大和言葉をもとにした変体漢文の物語調で表記されているのに対し、日本書紀は漢文、しかも年代順に記されており、さらに中国や朝鮮半島の文献も引用しています。

これは何を意味するのかというと、古事記は国内向け、対して日本書紀は国外向けに編纂されたということです。

その内容は共に天皇の日本統治の正当性を示したものですが、日本書紀は特に自国の歴史を国外に知らしめる目的があったのです。

さて、香取神宮の御祭神は『経津主大神』。

天照大御神の御神意を奉じて出雲の国譲りの大業を成し遂げられ、日本建国の基を築かれた神様であります。

この経津主大神は日本書紀に記されているのに、古事記には登場しません。

日本書紀には、度重なる葦原中国の平定失敗に高天原の神々は、次に遣わす神は経津主大神が適任であるとした。

これに対し武甕槌大神(鹿島の神)は、『経津主大神だけが雄々しい立派な神で、私は違うのか!』と激しく抗議した。

そのため経津主大神に武甕槌大神を副えて葦原中国へ遣わした、とあります。

古事記の「国譲り」では鹿島の神、武甕槌大神に天鳥船神を副えて遣わしたとありますが、日本書紀は香取の神が「主」であり、鹿島の神は「従」の関係となっています。

日本書紀と古事記とではこうも記述の相違があり大変興味深いものがあります。

六月は大祓の月です。

半年間に積もった罪や穢れを祓い清めて、家族の安心安全を祈りましょう。

「水無月の夏越の祓する人は千年のいのち延ぶと言うなり」

「思ふ事皆尽きねとて麻の葉をきりにいりても祓へつるかな」

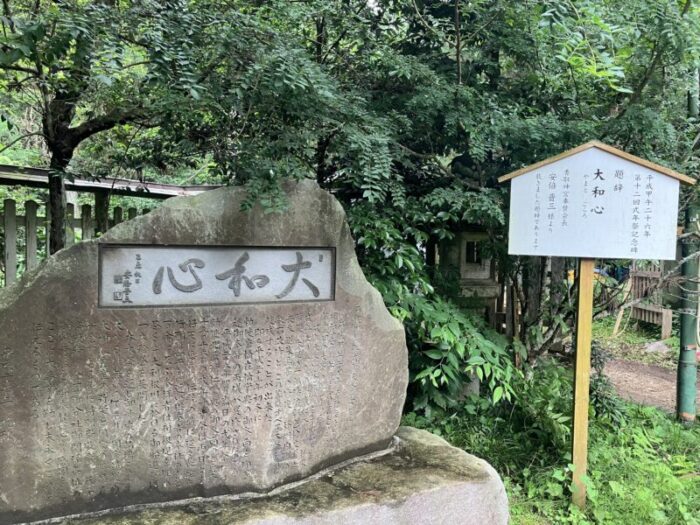

三本杉

後冷泉天皇御宇源頼朝公が参拝し、「天下太平社頭繁栄子孫長久の三つの願い成就せば此の杉自ら三岐に別れん」と祈願したところ一株の杉が三岐に別れた以来これを三本杉と云う。

息栖神社(いきすじんじゃ)

息栖神社の由緒

息栖神社は岐神を主神として天鳥船・住吉三神を相殿の神として祀られており古くから国史にも見之(三代実録に書かれてある於岐都説神社)が今の息栖神社です。

鹿島・香取・両神宮と共に東国三社の一社として上下の信仰の篤い神社です。

岐神(くなどの神)は厄除招福・交通守護の御霊格の高い神で、鹿嶋・香取の大神と共にその先頭に立たれ国土の経営にあたられた。

天鳥船神(あめのとりふねの神)は航海・航空の守護の御霊格が高く、古事記に(天鳥船を建御雷神に副えて遣わす云々)とあり、鹿島の大神の御先導を務められた神であります。

住吉三神は海上守護・漁業関係の御霊格が高い三柱の神様である。

このように五柱の神々を祀られているので古くは息栖五所明神との称された。

力石

この力石は春秋の祭り夏の昼休み夕涼みがてらに集まった若者たちの力競べに用いられたもので外にも幾つかの小振な石がり、それぞれに手頃の石に挑戦し体力を誇り練り自信を深め最後に、この石を高々と差し上げた者が力の王者としての栄誉を受けたと云われている。

野趣に満ちた極めて素朴な競ではあるが社の中で行われるだけに神と人間とが一体となって体力と気力の発散に汗みどろになって喜ぶさまが偲ばれる。

現代人には程遠くなった祖先たちの青春時代の遺物の一つである。

なお、この石の一つ(右側の五十貫余)は対岸の侠客、笹川の繁蔵が自らの力を試すために使われ奉納されたものと伝えられ「繁蔵の力石」とも云われている。

息栖神社と河岸

江戸時代に入るまでの利根川は一本の川ではなく、直接東京湾に注ぎこみ、現在の利根川中・下流域は常陸川と呼ばれていました。

この二つの川が改修工事によって一本の河川となり、江戸への舟運路として成立したのが承応三年(1654)のことです。

当時の江戸は急激に人口が増え、一大消費地となっていました。

商品や農・水産物の多くは利根川を舟運によって上下し、その集散地となったのが川岸に点在する「河岸(かし)」でした。

利根川の舟運は物資の輸送に役立っただけでなく、旅行者にも大いに利用されました。

この息栖河岸には東国三社参詣の人々や下利根川地方遊覧の人々が各地からおしよせ、大変な賑わいをみせたのです。

これらの人々を乗せて利根川を上下したのが「木下茶船」と呼ばれた乗合船・遊覧船でした。

木下河岸(現千葉県印西市)から船出する船は、江戸中期には、年間約一万七千人(一日平均約四十六人)あまりが利用したということです。

男甕(おがめ)・女甕(めがめ)の忍潮井(おしおい)も神社とともに有名になり、伊勢の明星井、山城の直井とあわせて日本三所の霊水と言われ、人々の評判となりました。

旅人の中には松尾芭蕉を始めとして、多くの文人・墨客もこの息栖神社をおとずれ、その足跡を残しています。

息栖河岸はまさに玄関口であり、物資や人々の往来とともに江戸の文化や情報をもたらしてくれていたのです。

忍潮井

忍潮井は男甕・女甕と呼ばれる二つの井戸であり神功皇后の三年(194年)に造られたものと云われあたり一面海水におおわれていた頃真水淡水の水脈を発見しこれを噴出させ住民の生活の水としたもので海水をおしのけて清水が湧出しているところから、忍潮井の名が付けられたと伝えられている。

水と人類とのかかわりの中で最も古いかたちの井戸であり日本三霊泉の一つと云われております。

「形状」男瓶は経二米弱、白御影石で銚子の形をしている。

女瓶はやや小振りで土器の形をしている。

「三霊泉」常陸の忍潮井・伊勢の明星井・伏見の直井

「伝説」その昔(平城天皇の御宇大同二年四月(809年)数キロ下流の日川地区より息栖神社が此の地に移された際とり残されてしまった男・女二つの瓶は神のあとを慕って三日三晩哭き続けたが、とうとう自力で川を遡り一つの鳥居の下にヒタリ据え付いたと云う此の地に定着して後もときどき日川を恋しがり二つの瓶は泣いたと云われている。

日川地区には瓶の泣き声をそのままの「ボウボウ川」と瓶との別れを惜んで名付けた「瓶立ち川」の地名が今も残されている。

息栖神社は、古くは日川に鎮座していた祠(ほこら)を大同二年、右大臣藤原内麻の命に依り、現在地の息栖に遷座したと伝承されている。

古来より鹿島・香取との関係は深く、鎌倉時代の鹿島神宮の社僧の記した「鹿島宮社例伝記」室町時代の「鹿島宮年中行事」には祭例等で鹿島神宮と密接な関係にあった事が記されている。

祭神は、現在岐神・天鳥船神・住吉三神(上筒男神・中筒男神・底筒男神)とされ、海上守護・交通守護の守り神と奉られている。

江戸時代には主神を気吹戸主神と記しているものもあり、さらには現在境内にある芭蕉の句碑「此里は気吹戸主の風寒し」は、その関連を物語っていると思われる。

社殿は享保八年の建替えられたが、それが昭和三十五年十月焼失し、昭和三十八年五月に新たに完成した。末社(高房神社・伊邪那岐神社・鹿島神社・香取神社・奥宮・江神社・手子后神社・八龍神社・稲荷神社・若宮)