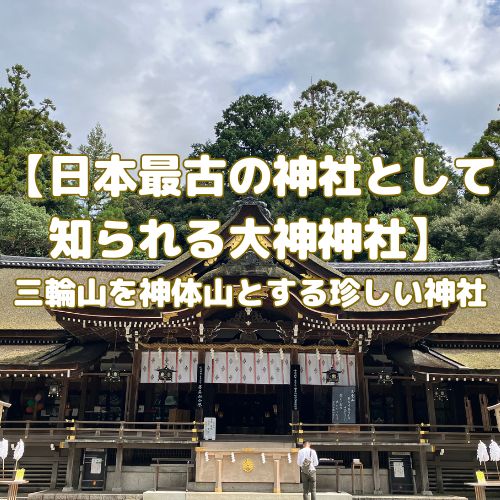

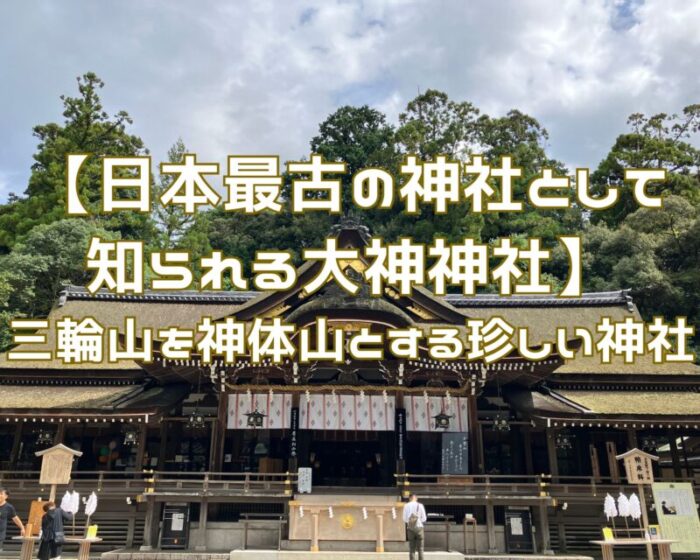

日本最古の神社の一つとして知られている、奈良県桜井市三輪に鎮座する大神神社を紹介したいと思います。

大神神社の起源は古代にさかのぼり、崇神天皇の時代に創建されたと伝えられています。

主祭神は大物主大神であり、この神は大和民族の信仰の中心であったとされています。

神社のシンボルである三輪山は神体山とされ、その山自体が神聖な場所として崇められています。

大神神社の最も特徴的な点は、社殿を持たず、三輪山を御神体としていることです。

これは非常に珍しい形態であり、山全体が神社の一部として信仰されています。

三輪山への登拝は特別な体験となることでしょう。

また、自然の中で神聖なエネルギーを感じることもできます。

大神神社

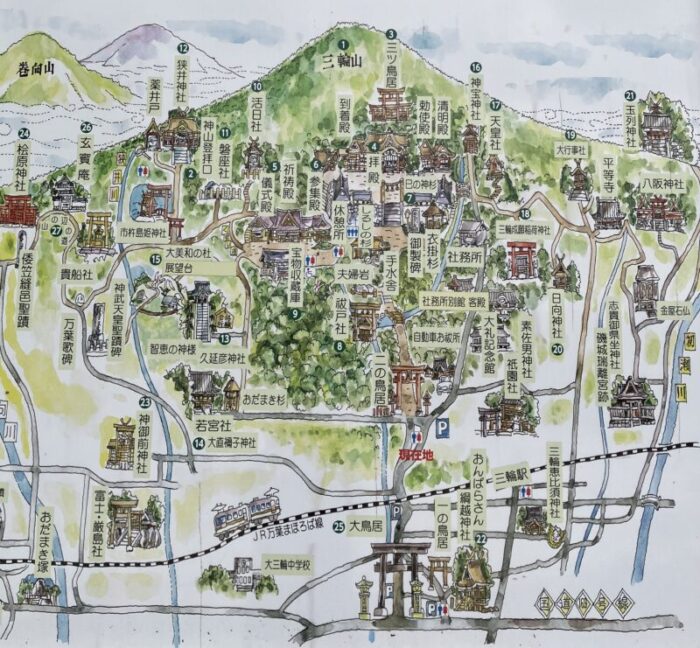

大神神社参拝者無料駐車場から踏切を横断し、さらに奥へ進みます。

参拝者無料駐車場から二の鳥居まで500m程あり10分程度かかります。

御祭神:大物主大神

配祀:大己貴神

少彦名神

遠い神代の昔、大己貴神(大国主神)が御自らの和魂(幸魂・奇魂)を、大物主神(詳しくは倭大物主櫛𤭖魂命)と御名を称えて、大和の青垣山の中でも一際秀麗な三輪山(三諸の神奈備)にお鎮めになったのが、当神社のはじまりである。

従って本殿がなく、拝殿の奥にある三ツ鳥居を通して、神体山三輪山を拝するという、原初の神祀りの形態を今に伝えている我が国最古の神社である。

御社名は「大神」を「おおみわ」と称し、八百万の神々の中、三輪の神は神霊のお働きが著しく広大なことから、特に「大神」と称されている。

殊に人間生活の守護神として霊験あらたかに坐し、日々の生活に限りない恩恵を与えてくださるご神徳は、全国各地から敬仰され「三輪明神」とも親しまれている。

古くは名神大社、勅祭二十二社、大和国一の宮、また中世には三輪流神道という、独特の宗教哲学を提唱するなど、各時代を通して朝野の篤い崇敬を受け、明治4年に最も早く官幣大社に列せられた。

大神神社と謡曲「三輪」

大神神社は古来より本殿は設けず拝殿の奥にある三ツ鳥居を通し、神の鎮まります三輪山を拝する我国最古の神社であります。

遠い神代の昔、大国主神が自らの和魂をこのお山にお鎮めになり、大物主神の御名を以てお祀りされ、国造りの神様、人間生活の守護神として、ひろく信仰されております。

「古事記」等に書かれている三輪にまつわる神婚説話を典拠にした謡曲「三輪」は、本来男神である三輪の神を女神として脚色し、神話を語ったり、天の岩戸の神遊びをみせるのが曲趣になっています。

春の大神祭の翌日(毎年四月十日)吉例の後宴能が執り行われ、各流交替でこの「三輪」が奉納されます。

謡曲史跡保存会より

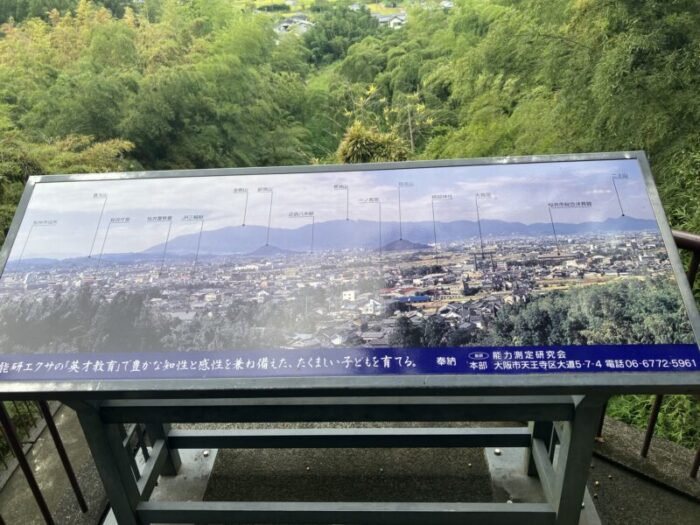

三輪山

三輪山は大和平野の東に続く青垣山のなかで、ひときわ美しい円錐形のお山です。

神代の昔、大国主神が自らの和魂「倭大物主櫛𤭖魂命」と御名を称えて、このお山(神奈備山・三諸山)にお鎮めになられた。

標高467m、周囲約16km、広さは350ha。

全山杉・松・檜などの常緑樹に覆われ、山中には神の憑代とされる奥津・中津・辺津磐座がある。

三ツ鳥居・瑞垣

三ツ鳥居は、明神型鳥居三つを一つに組み合わせた形、一名「三輪鳥居」と呼ばれる、当神社独特のもの。

古い記録には「古来、一社の神秘なり」と記されているだけで起源などは不明である。

左右に十六間の「瑞垣」が続き、ご祭神にゆかりの動物などが刻まれた欄間がはめこまれ、三ツ鳥居と共に重要文化財に指定されている。

拝殿

三輪山がご神体である故に本殿がなく、正面の拝殿が殊の外重要視されている。

現在の拝殿は寛文4年(1664)徳川四代将軍家綱公の造営。

お山を背に建ち、切妻作り、正面に唐破風を付け、荘重な外観となっており、中央部分の床が一段低く、割拝殿形式となっている。

江戸時代を代表する堂々とした建物で、重要文化財。平成11年「平成の大造営」により、大改修が施された。

手水舎では、龍ではなく蛇の口から出ている聖水で清めます。

神社では龍が多いのですが、蛇は珍しいですね?

何か理由があるのでしょう。

拝殿で参拝します。

巳の神杉

杉は「万葉集」などに三輪の神杉と詠われいる。

拝殿前の巨樹は、洞から白蛇が出入りすることから「巳の神杉」の名がつけられた。

常に巳さんの好物の卵と、お神酒がお供えされている。

古図に「雨降杉」とあり、古くは雨乞いの時にお詣りをした。

拝殿の隣には参集殿があり、有名な「なでうさぎ」があります。

大物主神と大国主神は同一神であることから、「因幡の白兎」伝説が有名です。

この兎を撫でると、運気アップやなでた部分の痛みをとってくれるとか。

大国主大神、蛇、ウサギなどから出雲国(出雲大社)との関係の深さが考えられます。

祓戸神社

二の鳥居から拝殿へ向かう参道の途中に祓戸神社、夫婦岩があります。

祭神:瀬織津姫神

速秋津姫神

伊吹戸主神

速佐須良姫神

二の鳥居から参道を進むと最初に鎮座している神社で、諸々の罪・穢れを祓う祓戸の四柱の神様を祀る。

神社の参拝は清浄を期すことが大切で、心身共に清らかになって参拝するために、最初にこの神社に参拝する。

夫婦岩

二つの岩が仲良く寄り添っている形から夫婦岩と呼ばれています。

古くは神様が鎮まる磐座で。

中世の古絵図には、聖天石として描かれており、夫婦和合・安産に霊験のある聖天になぞらえていたこともありました。

この夫婦岩は大物主大神と活玉依姫の恋の物語である三輪山説話を伝える古蹟とされ、縁結び・恋愛成就・夫婦円満の霊験あらたかな磐座として信仰されています。

衣掛杉

謡曲三輪に知られる玄賓僧都の衣を掛けられたと言う神木です。

周囲 十メートル

活日神社

祭神:高橋活日命

高橋活日命は崇神天皇に命じられ、大物主大神に供える神酒を醸した掌酒で、杜氏の祖神として酒造関係者から厚く信仰されている。

一夜にして美しい酒を造ったことから、古くは「一夜酒社」と呼ばれていた。

神楽「うま酒みわの舞」は活日命の歌がもとになっている。

三輪山周辺では「酒造り」や「三輪そうめん」が有名です。

磐座神社

祭神:少彦名神

この社は、磐座(古代祭祀において神が鎮座する堅固な岩)をご神座とし、御殿が無い。

古記録の、三輪山に厳存する「辺津磐座」に比定される磐座。

磐座を神座とする原始の神道の姿を伝えている。

少彦名神「神農さん」ともいわれ、薬の祖神として、薬業に関わる人々の信仰が篤い。

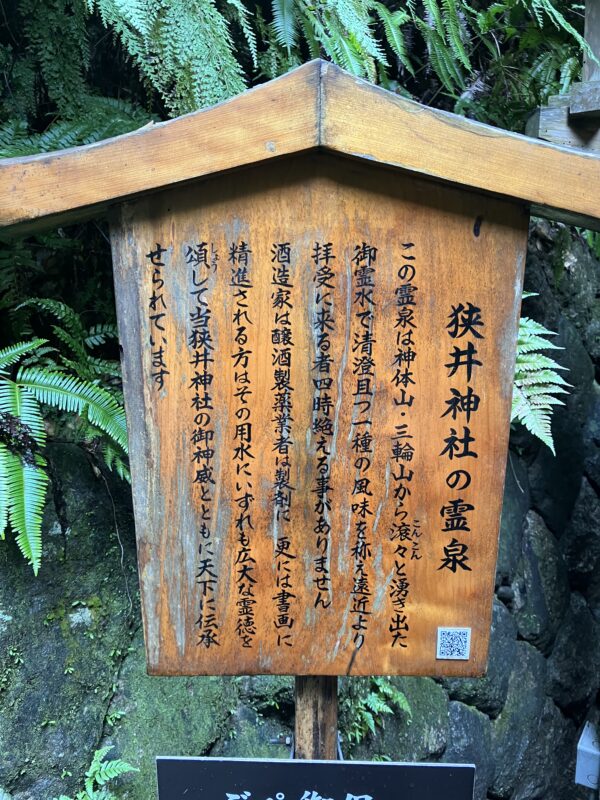

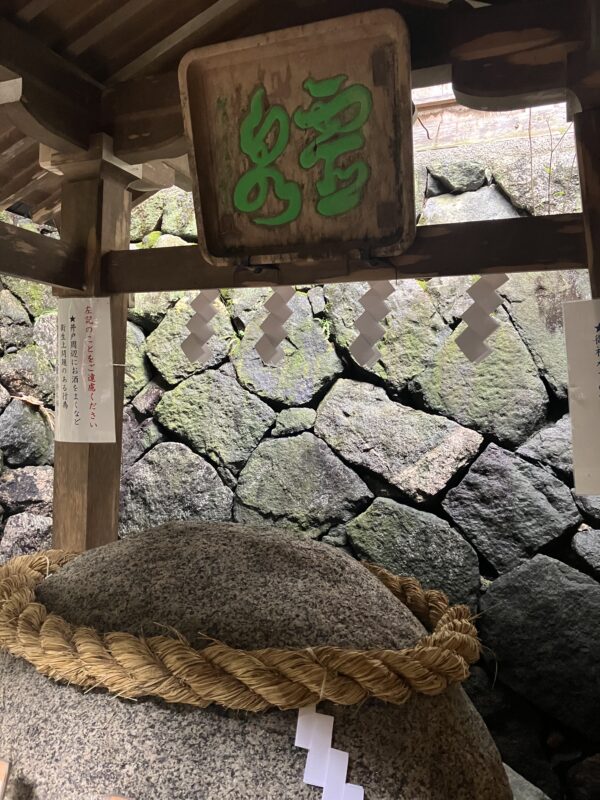

狭井神社

祭神:大神荒魂大神 他

本社の荒魂を祀る。

病気平穏の神としての信仰が篤い。

万民の無病息災を祈る鎮花祭は古く、国家の祭祀として行われた。

「狭井」とは神聖な井戸・泉・水源を意味し、ご本殿横から湧き出る「霊泉」は「くすり水」と尊ばれ信仰の対象となっている。

「神体山」登拝者へのお願い

この三輪山は、大神神社の御祭神・大物主大神さまの御神霊がお鎮まりになる神体山です。

千古斧を入れない神奈備山は、神聖な山、信仰の山として仰望されております。

神さまは「清浄を欲す」といわれますように、常に不浄を忌み嫌います。

因って登拝は、お互いに、お山を汚さないよう、穢さないよう、ご協力をお願いします。

若し、登拝中に、ゴミが生じた場合、また見つけた場合には、速やかに持ち帰るようお願いします。

登拝申込要領

1.登拝は、社務所で、住所・氏名・電話番号をお申し出下さい。

2.入山初穂料 一人 参百円お納め下さい。

3.入山受付時間 午前九時より

4.下山終了時間 午後三時まで

5.下山時は、社務所へ声を掛け、襷(たすき)をお返し下さい

注意:山内にはお手洗いはありません。

厳守事項

・申し込み時「三輪山登拝証」の襷を受け取り、肩に掛けて登拝して下さい

・山内は、火気厳禁(タバコの火を始め、すべての火の使用を厳禁します。)

・山内は、撮影禁止(カメラ等の持ち込み、撮影は出来ません)

・山内の磐座等に、お供えした物は、必ずお持ち帰り下さい。

・山内で、お弁当などの飲食はご遠慮願います。

・山内で、草木、キノコ、鳥獣、土石類を採取することは出来ません。

注意 下記期日は登拝が出来ません

・正月三日間 (一月一・二・三日)

・大祭等祭典日(二月十七日、四月九日、四月十八日、十月二十四日、十一月二十三日)

・天候等諸事情により登拝を中止する場合があります。

三輪明神 大神神社より

この霊泉は神体山・三輪山から滾々と湧き出た御霊水で清澄且つ一種の風味を称え遠近より拝受に来る者四時絶えることがありません。

酒造家は醸酒製薬業者は製剤に、更には書画に、精進される方はその用水にいずれも広大な霊徳を頌して当狭井神社の御神威とともに天下に伝承せられています。

久延彦神社

祭神:久延毘古命

久延毘古命は、知恵は世に類いなく優れ、「古事記」に「足は行かねど天下の事を、尽に知れる神」と記されている。

それゆえに知恵・学問の神様として信仰を集め知識・智力の向上に御力を授けてくれる。

知恵ふくろう

この「ふくろう」は京都市在住の篤信家から奉納されたものです。

一般に「ふくろう」は「不苦労」「福来朗」とも書かれ、愛嬌のある顔つきから人々に好かれています。

顔が四方八方に回ることより物事を早く察知し、見通しがきき、かすかな事でも聞き逃さないことから先見性に富んだ知恵豊かな縁起の良い霊鳥とされています。

ここに奉納者の思いにあわせ、知恵の神様、久延彦神社の大前で参拝者の方々をお迎えすることになりました。そうぞ、頭などなでてお徳を受けられますことを願ってやみません。

まとめ

奈良県はパワースポットが沢山あります。

そんな中でも、最古の神社として知られる「大神神社」へ参拝に上がることができました。

出雲国(出雲大社)と大和国(大神神社)とはどのような関係があったのでしょう?

その繋がりに、歴史の神秘を感じます。

その他、奈良県の龍にまつわるパワースポットを紹介します。