昔の人は暦(こよみ)や二十四節気(にじゅうしせっき)などにより、季節の移り変わりを意識して、生活をしてきました。

暦や二十四節気は、生活に無くてはならない目安や基準となるものでした。

それぞれ、意味があり先人たちの知恵が反映されているものです。

普段、気にすることも無く、毎日が当然のように過ぎて行きます。

先人たちが生活する上で重要としてきたことなど、振り返ってみるのも良いものではないでしょうか?

「暦」はどうやって決まっているの?

「数え年」・「満年齢」の違いって知ってますか?

「二十四節気」って何?

「彼岸」・「土用の日」とか知ってますか?

「節句」とは?

一緒に知識を増やして、生活に取り入れて季節、節目を意識しましょう!

暦(こよみ)について

太陽暦(新暦)

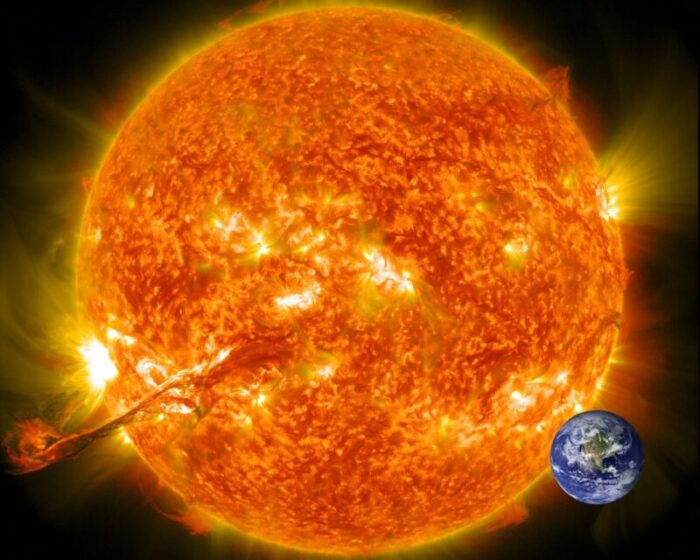

現在、馴染みのある太陽暦は1年を365日とします。

太陽暦は地球が太陽の周りを約365日で1周することから、1年を365日とする考え方です。

※正確には365.2422・・・日です。

この0.2422日は約6時間となり、1年で約6時間の誤差が生じることになります。

4年で24時間となり、4年で1日ずれることになるのです。

これを補正するのが、4年に1度おとずれる「うるう年」です。

2月は通常28日ですが、4年に1回、29日までとなります。

太陽暦は現在使われていて、馴染みがある暦なので、わかりやすいですね。

太陰暦・太陰太陽暦(旧暦)

太陰暦は月の満ち欠けの周期をもとにして決めたもので、満月が次にまた満月になるまでを1カ月とする考え方です。

月が満月から次の満月になるまでに約29.5日かかります。

太陰暦では1カ月を29日あるいは30日としました。

しかし、1カ月を29.5日とすると、1年は354日となってしまいます。

そこで、太陰太陽暦という太陽暦も取り入れた考え方で補正しました。

太陽暦では通常1カ月を30日と考えるので、1年で11日足りなくなります。

3年で30日程度ずれてきます。

1カ月分足りなくなった時点で「うるう月」を設けてずれを補正しています。

日本では明治時代に旧暦(太陰太陽暦)から新暦(太陽暦)に変わりました。

太陰暦は現在の私たちには馴染みがない考え方です。

しかし、それほど昔の話でもないのに驚かされます。

新暦と旧暦の季節のずれ

「数え年」と「満年齢」について

数え年と満年齢の違い

普段、私たちが使っている年齢は「満年齢」です。

「満年齢」は生まれた時を0歳として、その後毎年、誕生日を迎える毎に1歳ずつ年齢を重ねて行きます。

「数え年」は生まれた瞬間を1歳と数えます。

これはお母さんのお腹の中で生命が誕生した瞬間を命の始まりと考えるからです。

よって、お腹の中にいる状態も期間に含めているのです。

「数え年」は胎児の期間(約10カ月)を1年として、生まれた年を1歳とします。

数え年について

「数え年」はいつ年齢が増えるのでしょう?

「数え年」では1月1日に全員一斉に年を重ねます。(誕生日は重視されていません)

昔は1月1日(元旦)に「歳神様(としがみさま)」を迎え入れて、一年の無病息災、五穀豊穣を願いました。

年末に大掃除したり、門松を立てたり、鏡餅を各部屋に置いたりするのは、1月1日に歳神様を迎え入れる準備をすることなのです。

そしてこの歳神様こそが数え年において1月1日に年を重ねる根拠なのです。

お年玉という習慣もこの歳神様が関係していて、お年玉の年は「歳(年)神様」を表し、玉は「魂(たましい)」を表しています。

古くはお年玉は「歳神様のたましい」をもらうことで、今年1年、生きる力をもらうことに通じていて、1月1日に歳を重ねるという考え方になったのです。

近年、数え年を使う機会は減ってしまいましたが、単純に以下の考えで良いのです。

誕生日が過ぎていれば、満年齢+1歳

誕生日がまだならば、満年齢+2歳

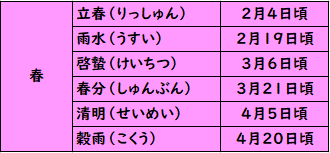

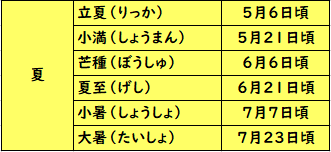

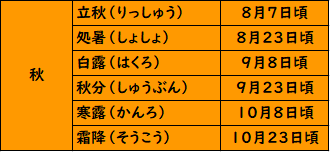

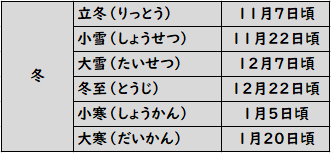

二十四節気(にじゅうしせっき)について

二十四節気について

二十四節気は1年間の季節を区分したものです。

中国で考案され、江戸時代に日本で導入された季節の区分表です。

昔は自給自足するために、季節をより細かく把握することが重要となりました。

二十四節気は太陰暦の季節からのずれとは無関係に、季節を春夏秋冬に区分したものです。

日本では太陰太陽暦の欠点でもある季節のずれを暦月、節月を使い分けることで、修正してきました。

二十四節気をさらに5日ごとに区切った七十二候、さらに雑節(入梅、八十八夜、彼岸など)を暦注に加え、季節感や自然観を育んできました。

二十四節気一覧

二十四節気(にじゅうしせっき)一覧

寒さはまだまだ厳しいが、陽ざしは少しずつ暖かくなる頃。

この日から暦の上では春となる。

二十四節気の最初の節気。

立春の前日が「節分」となります。

立春はその前日に節分があったり、旧暦のお正月である春節がアジア各地で祝われたりします。

立春は最も寒い大寒の次の節で、実際の気候はまだまだ寒く都市部でも大雪が降ることもありますが、暦の上では春となります。

雪から雨へと変わり、降り積もった雪もとけだす頃。

雨水は雪が雨になる時期を意味します。

雨水の期間には、桃の節句(初節句)があり、ひな祭りをしますが、雨水の日に雛人形を飾ると、良縁に恵まれると言われます。

大地も暖まり、冬ごもりから目覚めた虫が、穴をひらいて顔を出す頃。

「啓」はひらく、「蟄」は土の中にとじこもっていた虫(蛙や蛇)という意味。

啓蟄とは、土の中で冬眠をしていた虫たちが目を覚まし穴から出てくる時期を意味します。

雛人形は啓蟄の間には雛人形をしまうのが良いと言われます。

昼夜の長さがほぼ同じになる日。

この日を境に陽が延びていく。

春の彼岸の中日で、祝日。

春分は太陽が真東から昇り、真西に沈む日で、古くから重要視されてきた日です。

日本では春分の日を挟んで3日ずつが春のお彼岸で、春分の日はお彼岸の中日となり、お墓参りをする風習があります。

花が咲き、鳥は歌い、空は青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌する頃。

清明は「清浄明潔」の略で、万物がけがれなく清らかで生き生きしているという意味。

清明は春らしく、太陽の光が万物を照らし、天地のものがすべて清く明るくなるという意味を持っています。

やわらかな春雨に農作物が潤う頃。

穀雨は春の二十四節気の最期に当たります。

穀物にとって恵みの雨となる春雨が降る季節を意味します。

穀雨の最後の方に雑節の一つである八十八夜というものがあります。

新緑に彩られさわやかな晴天が続く頃。

この日から暦の上では夏となる。

立夏とは二十四節気の上で夏の始まりを意味するものです。

また端午の節句があり、鯉のぼりを飾り、兜などを飾ります。

立夏で有名な食べ物は、粽(ちまき)や柏餅(かしわもち)です。

すべてのものが次第に成長し、天地に満ちはじめる頃。

農家では田植えの準備を始める頃。

小満は陽気が天地に満ち溢れる様を意味します。

この頃には初夏らしい汗ばむ日も珍しくなくなります。

穀物の種をまく頃。

イネ科植物の穂先にある毛のような部分を「芒」といい、田植えの目安とされていた。

芒種は穀物の種などを蒔くと言う意味を持つ二十四節気です。

実際には立夏や小満の時期に田植えを行ったりするのですが、旧暦では芒種のころだったそうです。

芒種の時期には梅雨がやってきます。

この梅雨に入る日を暦の上では、入梅(にゅうばい)という雑節があります。

太陽高度が最も高く、1年で最も昼が長い日。

暦の上では夏の中間地点にあたり、夏至を過ぎると暑さが増して本格的な夏がやってくる。

夏至は一年で最も南中高度(太陽の昇位置)が高い日に当たります。

夏至から10日頃に当たる半夏生という雑節(七十二候に同名)がありますが、この間には毒気が降るとも言われます。

だんだん暑さが増していく頃。

梅雨明けも近くなり、湿っぽさの中にも夏の熱気が感じられるようになる。

小暑は夏の二十四節気の5番目で、どんどんと暑くなる時期とされます。

梅雨が明け、海の日もあるなど夏らしい節気です。

七夕の節句(しちせきのせっく)と言われ、七夕があります。

暑さが最も厳しくなる頃。

大暑と小暑を合わせたおよそ1ヶ月を「暑中」といい、暑中見舞いを出す期間。

立秋前の約18日間が夏の「土用」。

大暑は一年でも最も暑さが厳しい時期を意味します。

土用の丑の日があり、大暑の食材と言えば、うなぎが有名です。

厳しい残暑が続くが、これから少しずつ涼しくなり、秋の気配が漂いだす頃。

この日から暦の上では秋となる。

立秋からは暦の上では秋となりますが、一年で最も暑い時期です。

立秋の間にはお盆がやってきます。

お盆は元々は7月15日を中心として行われる先祖の霊を供養します。

お盆は8月13日~15,16日を意味します。

13日に迎え火を焚いて、先祖の霊をお迎えし、15又は16日に送り火で霊をお送りします。

暑さも峠を越え、朝晩の涼しさに初秋の息遣いを感じる頃。二十四節気の処暑は暑さが収ってくるという意味を持つのですが、中々近年では暑さが残っています。

台風のシーズンが到来し、雑節の二百十日(にひゃくとおか)が来ます。

厄日ともされる二百十日は立春から数えて210日目を言い、農家の方にとっては台風シーズンを知らせる日です。

草花に朝露がつき、秋の趣が深まる頃。

白露は朝は少し冷えるようになり、草花に朝露がつくという意味です。

二百十日と同じ厄日であり、台風シーズンを意味する二百二十日があります。

十五夜と言われる、中秋の名月があります。

十五夜の翌日の十六夜(いざよい)というお月見をする風習もあります。

昼夜の長さがほぼ同じになる日。

この日を境に陽が短くなり、秋の夜長に向かう。

秋の彼岸の中日で、祝日。

秋分は春分と同じく太陽が真東から昇り真西に沈む日で、秋彼岸があります。

草木に冷たい露が降りる頃。

秋も本番を迎え、収穫もたけなわとなる。

寒露は朝露が冷える時期を意味します。

寒露の時期には十五夜の次に美しいと言われる十三夜がやってきます。

十五夜より、十三夜のある寒露の間の方が晴天が多くきれいに見ることができるとも言われます。

早朝に霜が降りはじめる頃。

秋も深まり、山々は紅葉に染まる。

霜降は霜が降り始める時期を意味します。

霜降の間には関東を中心にで有名なお祭の酉の市が行われます。

木枯らしが吹き、冬の訪れを感じる頃。

この日から暦の上では冬となる。

立冬は二十四節気の中の冬の始まりを意味します。

立冬の間の有名な行事としては七五三があります。

日を追うごとに寒さも増し、野山に初雪が舞い始める頃。

小雪は、都市部などではあまり雪は降りません。

しかし、山間部や北国ではちらほらと雪が見られるようになる時期です。

冬の味覚の食べ物がおいしい時期になってきます。

本格的な冬の到来。

大雪は雪が降る地域も多くなり、山々は白く雪をかぶった姿になります。

お正月飾りの門松や松飾りを飾る準備を始める。

事始め(12月13日)があったり、年末年始の忙しい時期に入り師走らしくなってきます。

太陽高度が最も低く、1年で最も昼が短い日。

冬至かぼちゃ、柚子湯などの風習がある。

冬至は一年で最も日照時間が短い日です。

お正月に来られる歳神様を迎えるために、大掃除やお正月飾りを28日には終えておくと良いです。

池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃。

この日を「寒の入り」、節分(立春の前日)までを「寒の内」という。

小寒は一年で最も寒くなる時期の前に当たり、寒さが厳しくなる時期です。

お正月の雰囲気がまだ抜けない中で、七草粥を食べる1月7日を迎えます。

冷え込みも激しく、寒さが最も厳しい頃。

小寒と大寒を合わせた約1ヶ月を「寒中」といい、寒中見舞いを出す期間。

二十四節気の最後の節気。

大寒は一年で最も寒い時期を意味します。

大寒の日に産んだ卵を「大寒たまご」と言い、健康運、金運をUPさせるたまごとして食されます。

二十四節気最後の大寒の最終日には、節分があり、豆をまいて邪鬼を祓、七福神にちなんだ7つの具が入った恵方巻を食べて一年の除災招福を祈ります。

雑節について

雑節は日本独自のもので、二十四節気以外に季節の変化を表す目安となるものです。

日本の季節の移り変わりの目安を担っていて、現在でも農作業の目安とされています。

2023年の雑節の一覧

- 冬の土用(ふゆのどよう) 1月25日(水)

- 節分(せつぶん) 2月3日(金)

- 春の社日(はるのしゃにち) 3月21日(火)

- 春の彼岸の入り(はるのひがんのいり) 3月18日(月)

- 春の彼岸(はるのひがん) 3月21日(火)

- 春の彼岸の明け(はるのひがんのあけ) 3月24日(月)

- 春の土用(はるのどよう) 5月4日(木)・4月22日(土)

- 八十八夜(はちじゅうはちや) 5月2日(火)

- 入梅(にゅうばい) 6月11日(日)

- 半夏生(はんげしょう) 7月2日(日)

- 夏の土用(なつのどよう) 7月30日(日)

- 二百十日(にひゃくとおか) 9月1日(金)

- 二百二十日(にひゃくはつか) 9月11日(月)

- 秋の彼岸入り(あきのひがんいり) 9月20日(月)

- 秋の彼岸(あきのひがん) 9月23日(土)

- 秋の彼岸明け(あきのひがんあけ) 9月26日(月)

- 秋の社日(あきのしゃにち) 9月27日(水)

- 秋の土用(あきのどよう) 10月25日(水)・11月6日(月)

言葉の説明

四季それぞれの季節の分かれる日。

立春・立夏・立秋・立冬の前日。

豆まきや恵方巻を食べる行事が行われる。

彼岸は春分の日と秋分の日を中日とし、前後3日間の7日間が「お彼岸」となる。

初日が「彼岸の入り」で最終日が「彼岸明け」となる。

仏壇にお供え物を供えたり、お墓参りなどの先祖供養が行われる。

社(土地神)を祀る日。

春と秋にあり、春のものを春社(しゅんしゃ)。

秋のものを秋社(しゅうしゃ)という。

立春から数えて88日目。

農家では種蒔きの季節で農作業開始の目安となる。

梅雨の時期に入る日。

夏至から11日目頃。

畑仕事を終え、田植えを終える目安とされている。

土旺用事(どようようじ)の略。

土の気が盛んになるとされる。

年に4回春夏秋冬、季節ごとにある。

冬の土用は未の日「ひ」のつく食べ物や赤い物(ヒラメ、ひじき、トマト、唐辛子)

春の土用は戌の日「い」のつく食べ物や白い物(いんげん、イワシ、イカ、いくら、牛乳、かぶ、ご飯)

夏の土用は丑の日「う」のつく食べ物や黒い物(うなぎ、うどん、瓜、コーヒー、黒豆)。

秋の土用は辰の日「た」のつく食べ物や青い物(大根、鯛、卵、玉ねぎ、たこ、ブルーベリー)

立春を起算日として210日目。

9月1日頃で台風による被害に注意する。

立春を起算日として220日目。

9月11日頃で農家の三大厄日の一つ。

節句について

「節句」とは季節の変わり目(節目)に無病息災・五穀豊穣・子孫繁栄・商売繁盛を願い、お供えをし、邪鬼払いをする行事のことです。

中国の暦と日本の風土や農耕などの生活習慣が合わさり考案されたもの。

日付はすべて奇数となっています。奇数は「陽の数」として縁起が良いとされているためです。

五節句には人日(じんじつ)1月7日、上巳(じょうし)3月3日、端午(たんご)5月5日、七夕(たなばた)7月7日、重陽(ちょうよう)9月9日があります。

七草の節句ともいわれ、七草がゆを食べる習慣は今でも残っていますね。

元日から獣畜を当てはめて占う風習が伝わり、七日目は「人の日」として「人」を大切にするようになりました。

新たな一年の無病息災を祈願する日。

桃の節句ともいわれ、女の子の健やかな成長を願う節句。

雛人形を飾り、桃の花、菱餅などを供えて、女の子の健やかな成長を祈ります。

男の子の健やかな成長を願う節句。

菖蒲(しょうぶ)や蓬(よぼぎ)を屋根や軒に挿して邪鬼を払い、粽(ちまき)や柏餅(かしわもち)を食べたりします。

鯉のぼりや兜などを飾り、男の子の健やかな成長を祈ります。

星祭りともいわれ、日本古来の農耕儀礼や祖霊信仰と結びついた行事を行う。

笹竹に歌や文字を書いた五色の短冊を飾り、いろいろな願い事をするようになりました。

菊の節句といわれ、菊酒を飲んだりして、邪鬼払いし長寿を願う行事。

昔から奇数を縁起の良い数字としてきました。一番大きい「9」が重なる日は良い日として重んじられてきました。