第六回目(その6)として、山口県の気になる神社・仏閣をいろいろ巡ったので、ご紹介いたします。

山口県内のみならず、北九州市まで足を運びました。

山口県

・宇部市 琴崎八幡宮

・山口市 岩屋山地蔵院

・防府市 玉祖神社

・長府市 豊功神社

・下関市 住吉神社

福岡県

・北九州市 和布刈神社

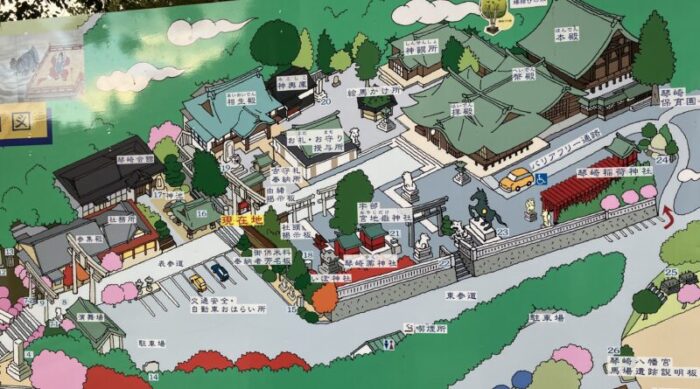

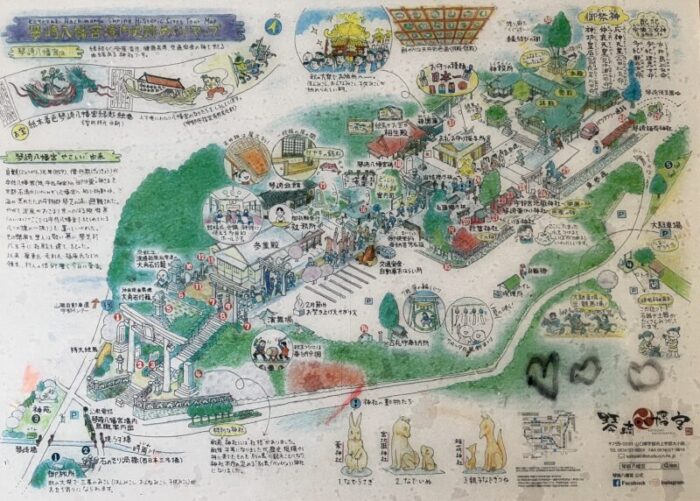

宇部市 琴崎八幡宮

日本一お守りの種類が多い神社として有名である。

琴崎八幡宮

御祭神

足仲津比古命(仲哀天皇)多紀理比女命

品田和気命(応神天皇)多紀都比女命

気長足比女命(神功皇后)市杵島女命

御由緒

清和天皇貞観元年宇佐八幡宮より、京都石清水八幡宮にご勧請の際、海上風波のため御船を宇部郷琴芝の浦に寄せられ給ひし時、神徳を景仰し社殿を建て勧請す。

爾来里人の信仰日に月に厚きを加え、領主藩主の崇敬も厚く、厚東氏長門霜降山に居城するや、城南の鎮守として代々崇敬す。

七代厚東武光長門国守護職に任せられるや、社地を西の宮の地に移し、社殿を造営し祭事を奉仕し、崇敬最も厚く、後大内弘世長門国守護職となり、長慶天皇天授三年神託により、琴崎の地に奉遷す。

此れ現在の社地なり。

藩主毛利氏の崇敬更に厚く正親町天皇の永禄九年社殿造営に当たり、毛利元就は、竺雲禅師を参拝せしめ献資す。

領主福原氏代々崇敬厚く、社領を献じ東山天皇元禄十年福原広賴社殿を改造し奉る。

福原越後は常に当社に参籠して国事の遂行を祈請す。

昭和十一年三月壮麗なる現社殿を新築落成し境内外を整備拡張す。

明治六年郷社、昭和十三年県社、昭和四十一年には、別表神社に加列せらる。

津川謙一 謹書

因幡の白うさぎの故事に因み、大国主命(大国様)の御神徳を広くご参拝の方々にお受けいただきたいと願い、御神前に置かれました琴崎薬神社に参拝祈願された後、ご自身の癒してもらいたい部位と同じ所を祈念しながらなでて、大神様のご加護をいただきましょう。

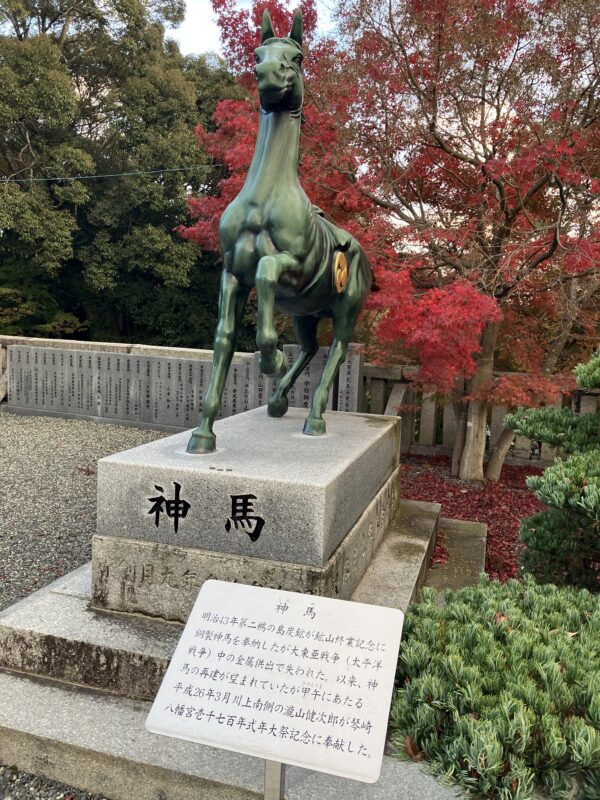

明治43年第二鵜の島炭鉱が鉱山終業記念に鋼製神馬を奉納したが大東亜戦争(太平洋戦争)中の金属供出で失われた。

以来、神馬の再建が望まれていたが甲午にあたる平成26年3月川上南側の瀧山健次郎が琴崎八幡宮壱千七百年式年大祭記念に奉献した。

~縁結びの樹~

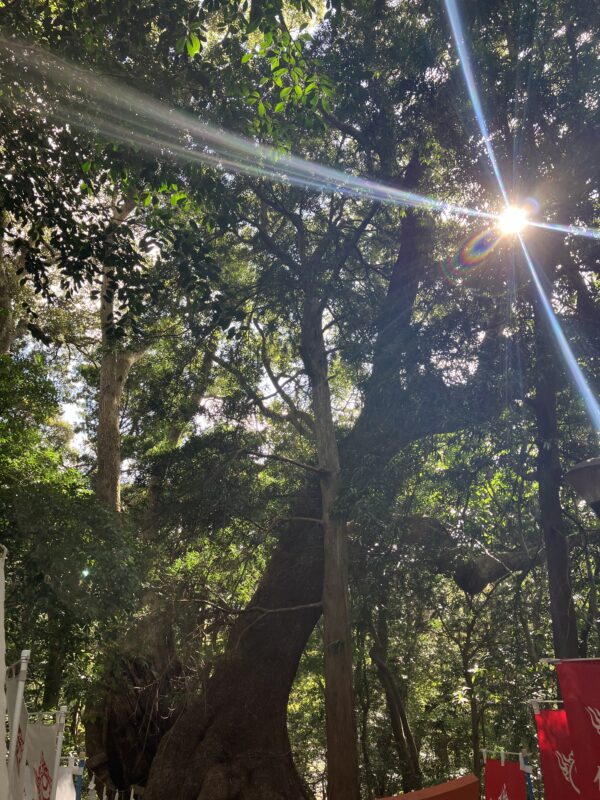

古来、神社において小賀玉の木は別名「招霊」とも称され榊と並んで神霊を招き寄せる御神木とされてきました。

この夫婦小賀玉は二本の幹が根本で繋がり仲良く寄り添っている事からいつしかそう呼ばれるようになりました。

万物を結び生み成長させる神秘で霊妙な力を有する髙御産巣日神・神産巣日神、或いは国生みの夫婦神、伊邪那岐命・伊邪那美命を象徴する御神木として尊び崇められ、恋愛成就などの縁結び・夫婦円満・安産また秋には沢山の赤い実を落とす事から子授けの御加護があるとされます。

また、夫婦小賀玉の周りで希少種とされる青い蝶 ミカドアゲハを見かけると幸福になれるとされ、不思議なことに雨に濡れると小賀玉の幹に複数の♡模様が現れます。

尚、この木の周りを男性は左回り、女性は右回り願掛けすると良き縁に巡りあえるとされ、恋人同士がぞれぞれ左右から回り始め出会った所で誓いを立てると永遠の愛が約束されるとされています。

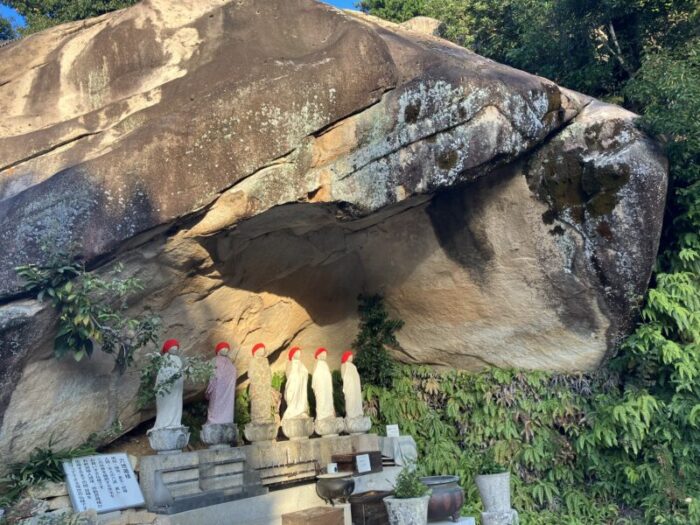

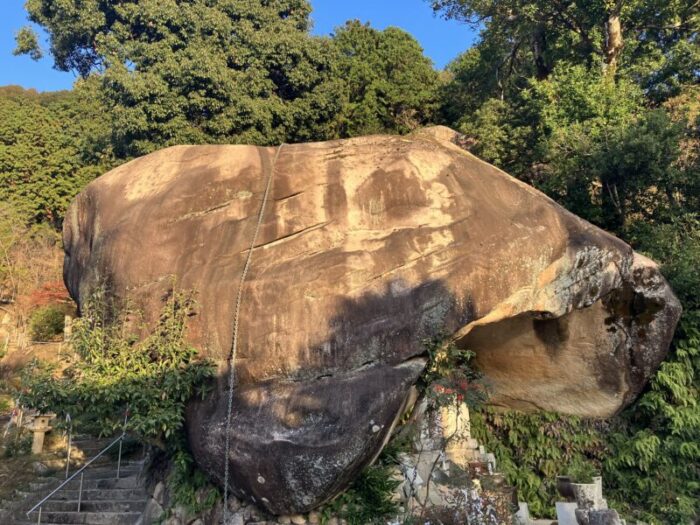

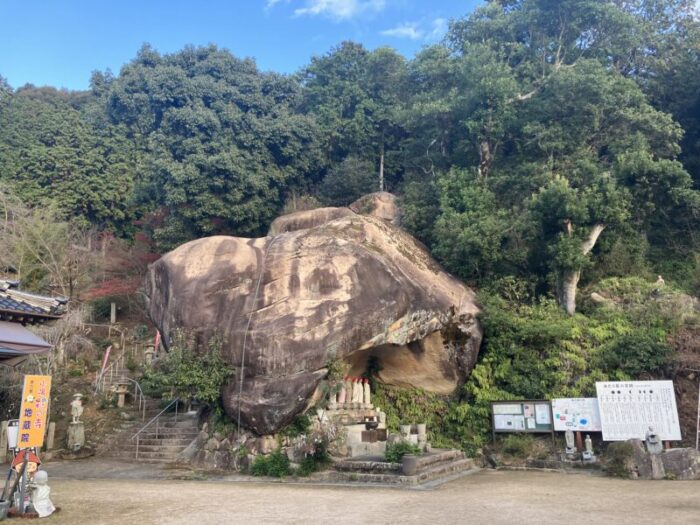

山口市 岩屋山地蔵院

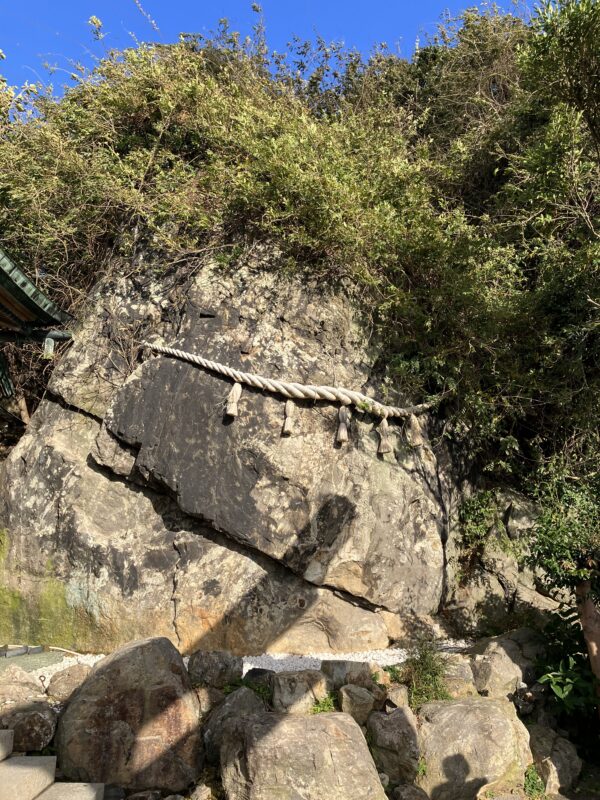

不思議なパワーを秘めた巨石「人面岩」で有名なお寺です。

境内にはある巨大な「人面岩」は、人の顔に見えると云われている巨石です。

岩の間をくぐると厄落としや安産に御利益があるとされ、岩の上には磨崖仏が刻まれた行者岩がある。

岩には登ることができて、参拝の際には鎖を伝ってみてはどうでしょう。

無理な場合は、岩の横にある階段から上がることができる。

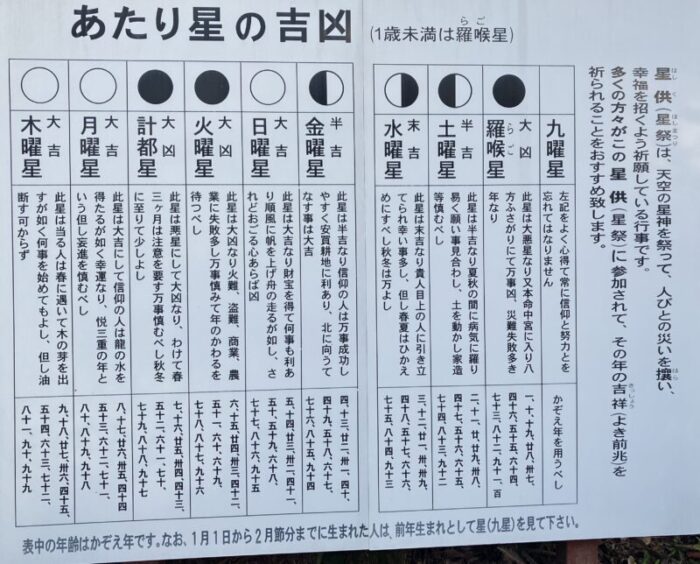

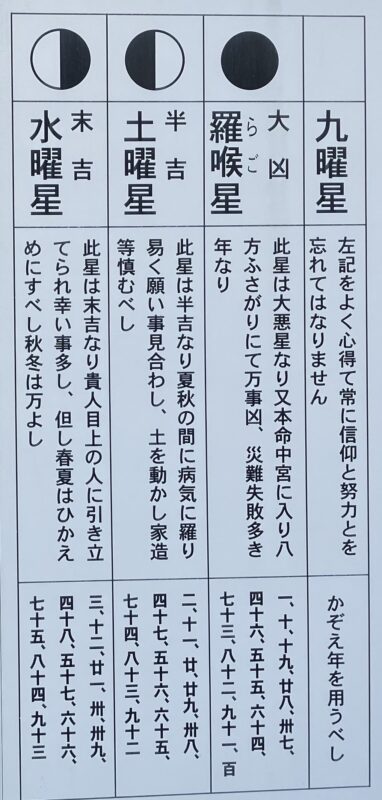

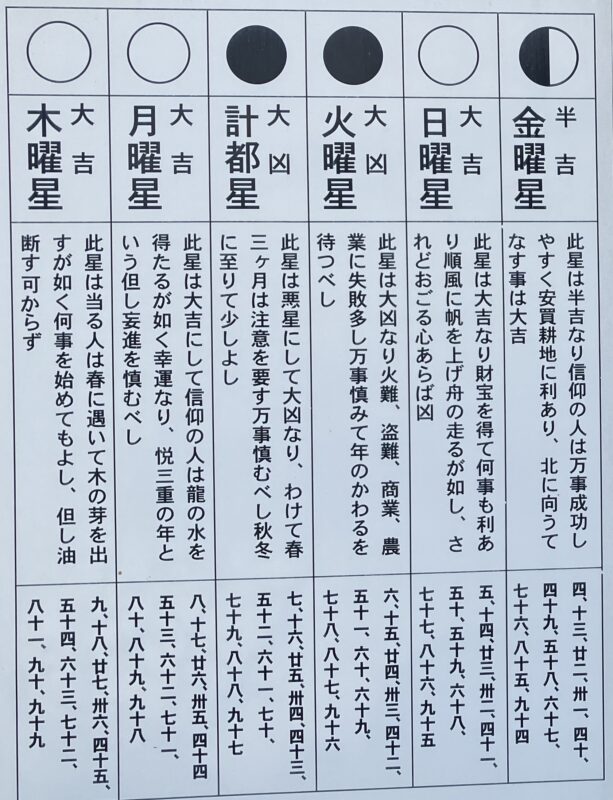

星供(星祭)は、天空の星神を祭って、人びととの災いを祓い幸福を招くよう祈願している行事です。

多くの方々がこの星供(星祭)に参加されて、その年の吉祥(よき前兆)を祈られることをおすすめ致します。

防府市 玉祖神社

三種の神器の一つ、八尺瓊勾玉をつくられた玉祖命を祀る神社として有名でる。

玉祖神社は、周防国の一宮で、はっきりした創建年は不明ですが、景行天皇が熊襲征伐の折にこの地に立ち寄られたことが伝わっており、二千年の歴史を持つと言われる由緒ある神社です。

祭神は玉祖命は、玉造連の祖神であり、天照大神の天の岩戸隠れの際、三種の神器の一つである八尺瓊勾玉を奉納された神様です。

例大祭で行われる「占手神事」は、仲哀天皇と神功皇后が軍の吉凶を占ったのがその起こりと伝わっており、山口県の無形民俗文化財に指定されています。

参拝のしかた

先ず浅く礼をします

次に深い礼を二回します(二拝)

次に二回手を打ちます(二拍手)

次に深い礼を一回します(一拝)

次に深く礼をします

神拝詞

祓え給え 清め給え 守り給え 幸え給え

参拝の前には手を洗い口をすすいで身を清めましょう

ご家庭に神宮大麻(伊勢の神宮のお札)をお祀りし家族の幸せをお祈りしましょう。

お受けになりたい方は神社にお尋ねください。

山口県神社庁より

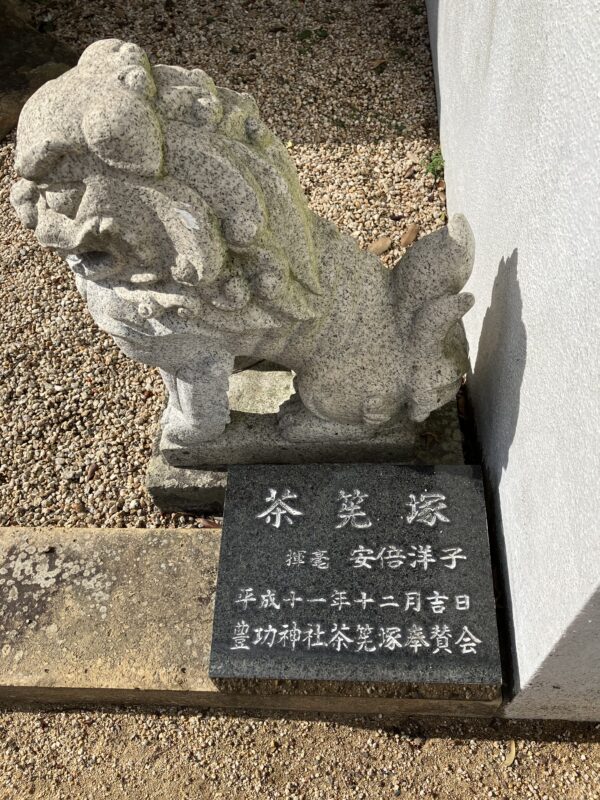

長府市 豊功神社

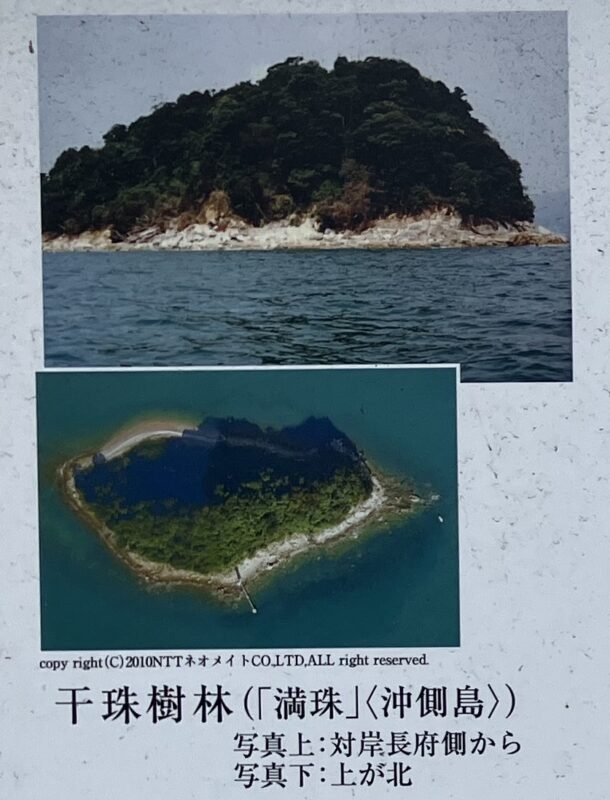

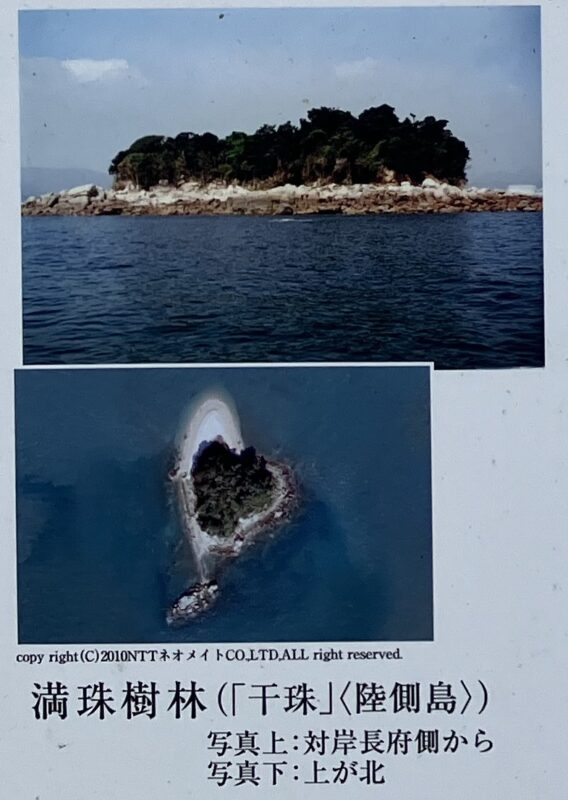

境内からの「初日の出の絶景」や「神聖な島である満珠、干珠」が有名である。

旧県社豊功神社由緒

この宮崎の地には古くから串崎若宮(櫛崎八幡宮ともいう)が祀られていました。

慶長七年(1602)毛利秀元が当地に城を構えるにあたり、毛利氏守護神宮崎八幡宮を安芸国より勧請して中殿に祀り、左殿に櫛崎八幡宮を移し、右殿に髙良大明神を祀って宮崎八幡宮と称し、毛利光広の時に松崎八幡宮と改称しました。

天保五年(1834)毛利秀元の霊祠に豊功大明神の称号が許され、慶応二年(1866)豊功霊神をはじめとする霊社が忌宮神社境内に創建されて豊功社と名付けられ、明治十年には豊功神社と改称した。

さらに大正六年(1917)六月には松崎八幡宮と合祀することとなり、現在地に移遷しました。

昭和四十四年(1969)火災により社殿が焼失したため城郭造りの拝殿と仮本殿が造営され平成十二年御祭神長府開藩四百年・没後三百五十年翌十三年豊功神社御創建八十五年式年祭を迎えることとなり本殿御造営を始めとする記念事業を計画、十三年十一月めでたく御祭神ゆかりの津軽檜葉を用いた神明造りの御本殿が完成し盛大な式年大祭が斎行されました。

さらに平成十八年御創建九十年式年祭を迎え記念事業として崇敬者会館が設立され精神的文化的交流の場として活用されている。

境内は満珠・干珠の二島(国の天然記念物に指定)を展望する絶景地で、神域公園として参拝者にその景観を提供している。

特に元旦は初日を拝む人々で賑わい、氏子崇敬者の憩いの場であるとともに青少年の一大教化活動の場としても活用されている。

御祭神

左殿 櫛崎八幡宮(開運発展の神様)

中殿 豊功大明神(文武両道の神様)

右殿 大国主大神(医薬縁結びの神様)

境内社

龍神社(千年前より奉祀)

串崎稲荷神社(商売繁盛の御神徳高し)

七福神社(除災招福・富貴長寿の神)

秋葉社(火除けの御神徳高し)

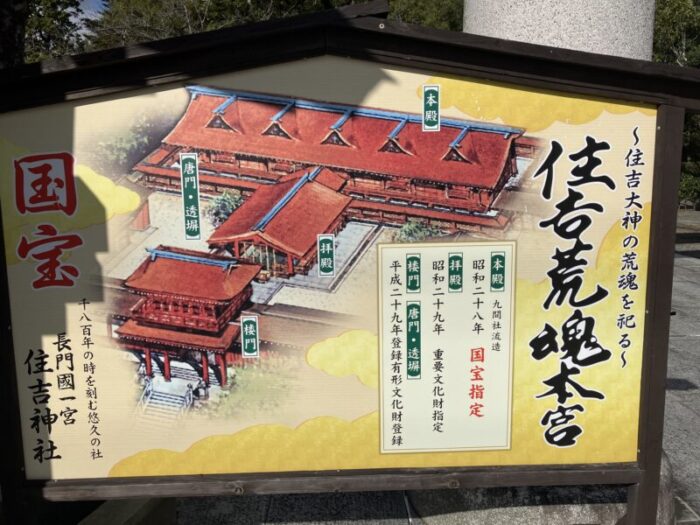

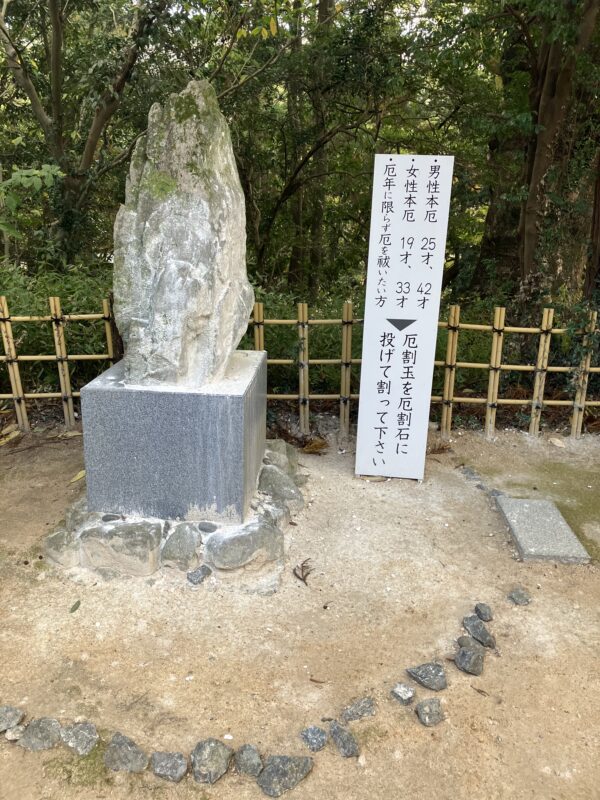

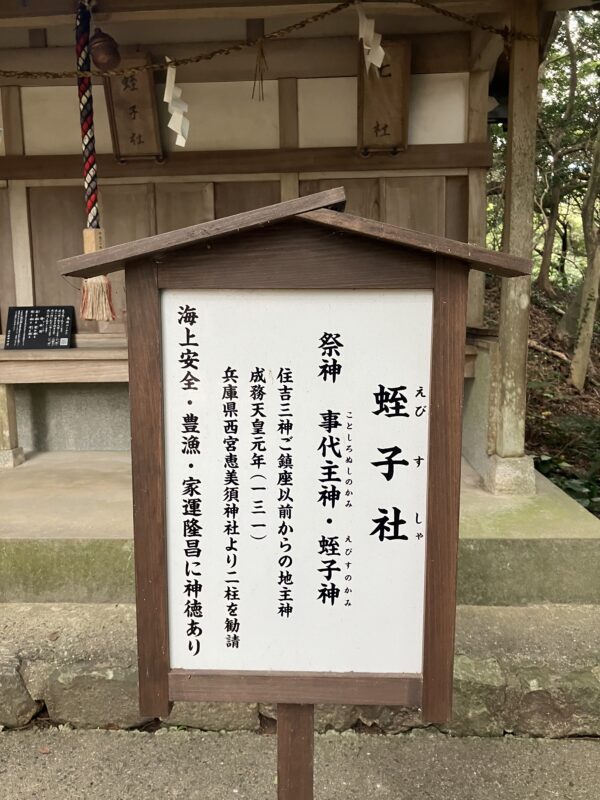

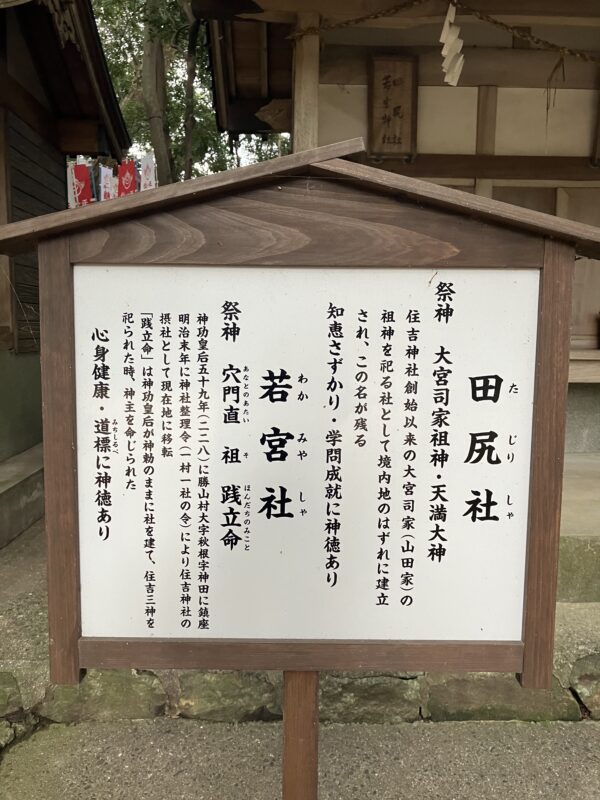

下関市 住吉神社

「日本三大住吉神社」の一つ(大阪府大阪市の住吉神社、福岡県福岡市の住吉神社、山口県下関市の住吉神社)で有名である。

長門国一宮 住吉神社

御祭神(本殿向かって左から拝しまつる)

第五殿 建御名方命

第四殿 神功皇后

第三殿 武内宿祢命

第二殿 応神天皇

第一殿 住吉大神・荒魂(主神)

御由緒

今から一八一三年前、住吉大神の御神託により、神功皇后が現在地にその「荒魂」を鎮祭され、爾来、延喜式内社 明神大社、長門国一宮、国弊中社(明治四年)、官弊中社(同四十四年)、神社本庁別表神社(昭和二十二年)として現在にいたる。

拝殿には「住吉荒魂本宮」の懸額がある。

御神徳

「荒魂」とは、積極果敢に物事を成就させ給う御神威の顕現(おしめし)であり、古来特に勝神としての信仰が強く、交通安全(新車祓)海上安全、厄祓、清祓等の祈願が多く、(特有性)家内安全、商売繁盛、五穀豊穣、学力向上、当病平穏等はもとより(通有性)こうした「進路守護」の御神徳は、何時の世も高く仰がれるところである。

応安三年(1370)長門国守護大内弘世が再建、以来、何度も修理が施されていますが、再建当時の室町初期の神社建築様式をよく留めています。

祭神を祭る本殿は、一間社流造の五つの社殿を相の間で連結し九間社流造の形式を採っていますが、正面に千鳥破風が設けられ、流造としては異例です。

身舎側面は一間で、正面には浜床および浜縁(はまえん)が取りついています。

また、組物、軒廻り、蟇股(一部後補)などの構造意匠は非常にまとまりがよく、優れています。

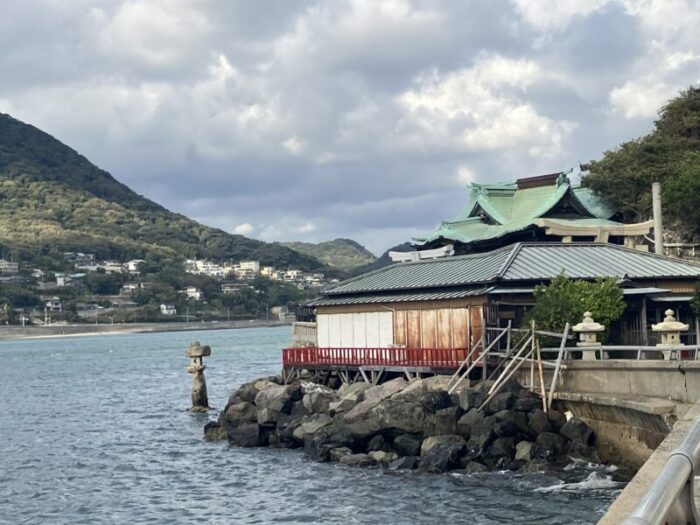

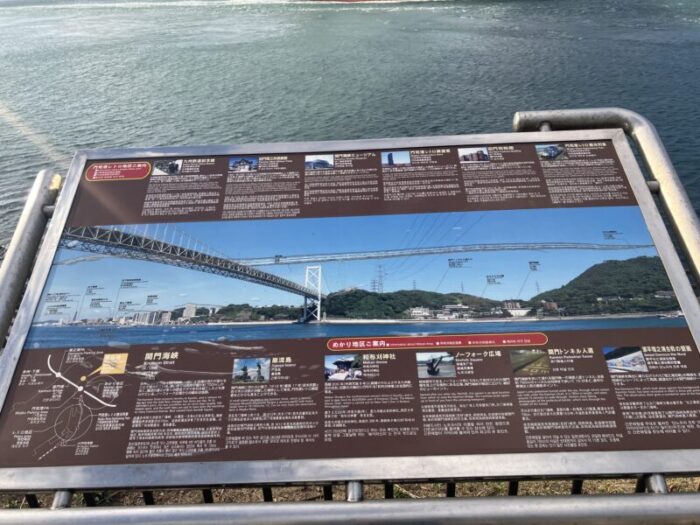

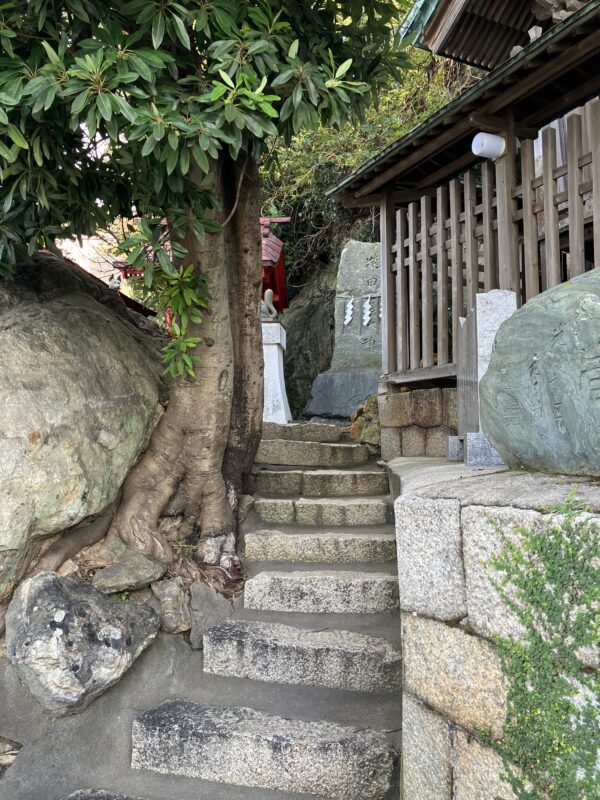

北九州市 和布刈神社

「和布刈(めかり)」とは「ワカメを刈り取る」という意味で、ワカメを刈る神事で有名である。

古来より、日本では「神は万物に宿る」と考えられてきた。そして、太陽・月・風・雷・山・土・川・海、この世に在る全てを八百万(よおよろず)の神と呼び、その神々を崇拝する場所として神社が建てられた。

和布刈神社は、九州の最北端に鎮座する神社で、関門海峡に面して社殿が立つ。

社伝によると仲哀天皇九年(約一八〇〇年前)、神功皇后が神の教えのままに、現在の朝鮮半島である三韓の征伐に向かわれ勝利した際に、報賓の思召をもって創建されたと言われている。

御祭神は、天照大神の荒魂「撞賢木厳之御魂天疎向津媛命」。別称「瀬織津姫という月の女神であり、穢れを祓う禊の神さま、潮の満ち引きを司る「導きの神さま」とも言われている。

創建から今日に至るまで、和布刈神社の神さまはこの地で関門海峡を見守り続け、これからも人々の道先を照らし続けていく。

和布刈神社ホームページより

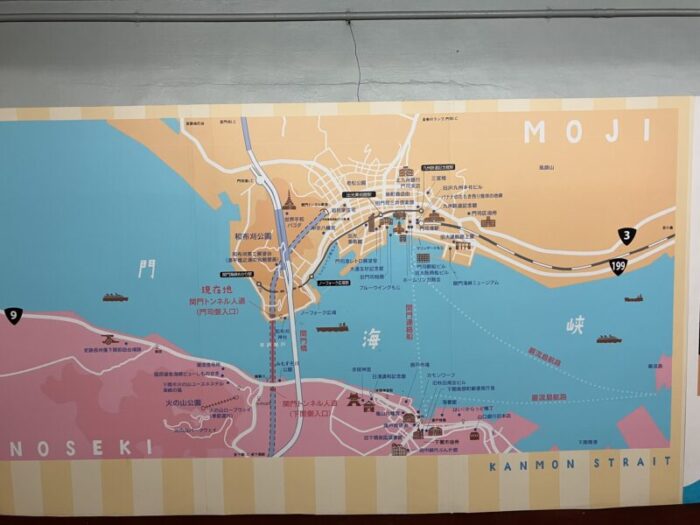

関門トンネルは人が通れるようになっています。

関門海峡をつなぐ、歩行者用海底トンネル(全長3.5km)です。

北九州側の通路です。

歩行者は無料、自転車・原付は20円となっています。(軽車両の場合は押して歩きます。)

北九州から下関まで歩きで15分~20分程度です。

まとめ

山口県観光スポットを「その1」~「その5」までをまとめます。